更新:2017/7/9

町田えびね苑 2005/4/29,2017/4/27

町田えびね苑、町田薬師池公園 四季彩の杜 南園が正式名称です。

薬師池公園から徒歩で10分ほどの所にあり、約3万株のエビネが植えられています。

薬師池公園からは北入り口からの入園となります。入口から券売所までは斜面を登っていきます。

この時期、エビネ以外に、クガイソウ、クリンソウ、サクラソウ、チゴユリ、ホウチャクソウ、アマドコロ、

ハナイカダ、ムサシアブミ、ウラシマソウ、ユキモチソウ、ジュウニヒトエ、シラユキゲシ等も見られます。

なお、ジエビネのみが自生していたエビネで、その他の下記のエビネは後に植栽されたものだそうです。

キエビネ、タカネエビネ、ヒゴエビネ、ヒゼンエビネ、キリシマエビネ、サルメンエビネ。

薬師池公園から徒歩で10分ほどの所にあり、約3万株のエビネが植えられています。

薬師池公園からは北入り口からの入園となります。入口から券売所までは斜面を登っていきます。

この時期、エビネ以外に、クガイソウ、クリンソウ、サクラソウ、チゴユリ、ホウチャクソウ、アマドコロ、

ハナイカダ、ムサシアブミ、ウラシマソウ、ユキモチソウ、ジュウニヒトエ、シラユキゲシ等も見られます。

なお、ジエビネのみが自生していたエビネで、その他の下記のエビネは後に植栽されたものだそうです。

キエビネ、タカネエビネ、ヒゴエビネ、ヒゼンエビネ、キリシマエビネ、サルメンエビネ。

ここでは、被子植物はAPG III体系で、その他は従来の体系で掲載しています。

- オモダカ目

- サトイモ科(ウラシマソウ、ムサシアブミ、ユキモチソウ)

- キキョウ目

- キキョウ科(タニギキョウ)

- キジカクシ目

- キジカクシ科(アマドコロ)

- ラン科(エビネ、ギンラン、クマガイソウ)

- キントラノオ目

- スミレ科(ツボスミレ、ツクシスミレ)

- キンポウゲ目

- キンポウゲ科(ヒメウズ)

- ケシ科(シラユキゲシ)

- サクラソウ目

- サクラソウ科(クリンソウ、サクラソウ)

- シソ目

- オオバコ科(タチイヌノフグリ)

- シソ科(カキドオシ、キランソウ、ジュウニヒトエ)

- セリ目

- セリ科(セントウソウ、オヤブジラミ)

- バラ目

- イラクサ科(ウワバミソウ)

- バラ科(ヘビイチゴ)

- ムラサキ目

- ムラサキ科(キュウリグサ)

- モクレン目

- モクレン科(ホオノキ)

- モチノキ目

- ハナイカダ科(ハナイカダ)

- ユキノシタ目

- ユキノシタ科(ヤグルマソウ)

- ユリ目

- イヌサフラン科(チゴユリ、ホウチャクソウ)

|

町田えびね苑で見かけた野草など

和名インデックス |

|

エビネ(Calanthea)

<キジカクシ目・ラン科・セッコク亜科・エビネ属>

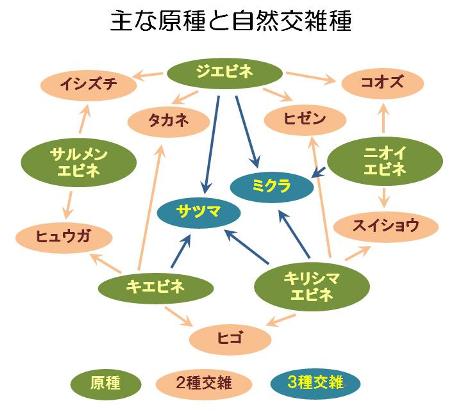

<ジエビネ> <ジエビネ> <ヒゴエビネ> <キエビネ> ラン科エビネ属の多年草で、多くは地生であるが、まれに着生する。 茎が短く、基部が肥大して根茎となり、短い匍匐系で連なる。 この根茎の形が海老に似ているのが和名の由来となっている。 日本では、北海道から本州、四国、九州、南西諸島にかけて約20種が分布する。 海外では、インド、中国からミクロネシア、オーストラリア北部、東アフリカの広範囲に分布する。 分布の中心は東南アジアで、約200種が分布する。ただ、メキシコからコロンビアに別に1種が分布する。 日本に分布する約20種のエビネは、全て常緑性で、花序は総状で直立する。 花色は非常に多彩で、美しい花も多いことから、観賞用に栽培されることが多い。 日本に自生するエビネの原種は、下記の5種とされており、その自然交配、人工交配で多くの品種がある。

下記は、主な原種とその自然交配種とされるエビネの関係を示したものです。  ジエビネ(Calanthe discolor Lindl.)

2005/4/29 2017/4/27 2017/4/27

北海道から本州、四国、九州、南西諸島まで、広範囲に自生していた原種で、極普通の品種でした。 分布域が広いため、自生地の環境などの違いで変異が大きい品種でもある。 多くは、萼片3個と側花弁2個は褐色から紫褐色で、唇弁が淡紅白色である。 ただ、変異が多く、萼片と側花弁が緑や赤、淡黄色で、唇弁が淡赤紫色、淡黄色のものもある。

えびね苑で見かけた、ジエビネと思われるエビネです。 雑種を作りやすいこともあり、私には明確にジエビネと言い切れる確証がありません。

2017/4/27 上段は、ジエビネの可能性が高いと思われるものです。 下段は、ジエビネとの雑種の可能性があるかもしれません。 キエビネ(Calanthe striata)

2017/4/27 2017/4/27 2017/4/27

本州南岸から四国、九州、済州島と主に西日本に自生していた原種です。 ジエビネより一回り大きく、全体が黄色で花弁の幅が広くて、距が短い。 東日本で見られるキエビネは植栽されたもので、純粋なものは少なく、ほとんどが交雑種と言われている。

えびね苑で見かけた、キエビネと思われるエビネです。 といっても、黄色一色のもの(左端)は少なく、一部に褐色が入ったものが多いです。 おそらく、黄色一色でないものは交雑種ではないかと思われます。 サルメンエビネ(Calanthea tricarinata)

日本では北海道から本州、四国、九州に分布する原種で、海外では台湾、ヒマラヤに分布する。耐暑性に乏しく、暖地での栽培は難しいと品種とされている。 萼片や花弁は黄緑色が多いが、赤から淡黄色と変異が多い。 唇弁は、両側の裂片が小さく、中央の裂片は丸く大きい。縁は縮れ、中央に3本の隆起があり、距はない。 タカネエビネ(Calanthe striata x Calanthe bicolor)

九州、四国、本州の紀州地方と山口県に自生している。3個の萼片、2個の側花弁の色は変異が多く、青と純白以外の色があるといわれている。 唇弁は淡黄色で3裂し、中央の裂片は、先が残裂するものとそうでないものがある。距がある。 ヒゴエビネ(Calanthe aristulifera × Calanthe storiata)

四国(高知、愛媛)、九州南部に自生する。

<サルメンエビネ> <タカネエビネ> <ヒゴエビネ?> .

サルメンエビネは、写真を整理していて気が付きました。

他のエビネの花とは、唇弁の形状が明らかに異なります。 タカネエビネは変異が大きいので、最もタカネエビネらしいものを選びました。 萼片、側花弁、唇弁がすべて淡紅紫色のエビネです。ヒゴエビネとしましたが、全く自信はありません。

2005/4/29 2017/4/27 2017/4/27 これらは、おそらくタカネエビネと思われるものです。 | |||||||

|

クマガイソウ(Cypripedium japonicum Thunb.)

<キジカクシ目・ラン科・アツモリソウ亜科・アツモリソウ属>

ラン科アツモリソウ属に分類される多年草で、在来種。ただし、絶滅危惧II類(VU)の指定を受けている。 国内では、北海道から本州、四国、九州に分布し、海外では、朝鮮半島から中国に分布する。 草丈は40㎝ほどで、扇方の特徴的な葉を2枚を対にして付ける。 その葉の中心から花茎を伸ばし、その先に1個の花を横向きに付ける。 3個の萼片と2個の側花弁は先の尖った長楕円形で、緑色に褐色の班が入る。 唇弁は大きく膨らんで袋状になり、10㎝前後になる。淡紅紫色に紫褐色や褐色の模様がある。 その先は巻き込むように閉じ、中央に10㎜程の楕円形の穴ができる。 この大きく膨らんだ唇弁が、騎馬武者が背負った母衣に似ていることが和名の由来です。 つまり、これを源平合戦の熊谷直実と平敦盛に見立て、クマガイソウとしたものです。 言うまでもありませんが、似た形のアツモリソウと対をなした命名です。 花後、地中に新しい地下茎を伸ばし、その先に翌春用の芽を作ります。 その地下茎は1mを超える長さになることがあり、そのため鉢植えには適しません。

2017/4/27

2005年に来た時よりも大きな群落が2ヶ所になり、クマガイソウが増えていました。 大きく膨らんだ独特の形状の花が、所狭しと並んでいる様はいかがですか。 名前とは裏腹に、色のせいかもしれませんが、なんだかコケティッシュなものも感じてしまいます。 | |||||||

|

ギンラン(Cephalanthera erecta)

<キジカクシ目・ラン科・エピデンドルム亜科・キンラン属>

ラン科キンラン属の地生の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州に分布し、明るい林内に自生する。 海外では、朝鮮半島から中国、台湾に分布する。 草丈は30㎝ほどになり、茎は直立して無毛。葉は3〜6個が互生する。 葉は、先の尖った長楕円形で、基部は茎を抱く。葉にも毛はない。 花期は5〜6月で、茎先に数個、純白の花を付ける。 下の萼片2個は左右に開くが、上の萼片と側花弁は開かず、唇弁に覆いかぶさる。 唇弁には短い距があり、中は見えずらいが、5本の黄褐色の隆起線がある。

2017/4/27

通路脇にギンランが1株だけ、花を付けていました。 あまり大きく開かない花ですが、少し開きかけたものばかりでした。 開花状態のものは、薬師池公園で見かけたので、そちらに掲載しています。 | |||||||

|

アマドコロ(Polygonatum odoratum)

<キジカクシ目・キジカクシ科・スズラン亜科・アマドコロ連・アマドコロ属>

キジカクシ科アマドコロ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国、ロシア、モンゴル、ヨーロッパに分布する。 草丈は30〜60cmほどで、茎には6本の稜があり、少し角張る。上部は弓状に曲がる。 葉は長さ10cmほどになり、長楕円形。葉裏は灰緑色。葉に斑入りのものもある。 花期は4〜5月で、葉腋に1個か2個、垂れ下る。 花被は細長い釣鐘型で、先は6裂する。花被は白色であるが、裂片は淡緑色になる。 花糸は、花被の筒部に合着し、葯の長さは4㎜程度。液果は直径10㎜弱で、黒く熟す。

2017/4/27

北入り口から坂を上り切って、券売所までの通路脇で、ちょっとした群落を作っていました。 斜面に沿って群落を作っているので、見下ろす形になり、撮影には苦労しました。 | |||||||

|

ウラシマソウ(Arisaema urashima)

<オモダカ目・サトイモ科・サトイモ亜科・テンナンショウ属>

サトイモ科テンナンショウ属の宿根性の多年草、日本固有種。 日本では北海道から本州、四国、九州と全国の山地の湿地に自生する。 地下に偏球形の球茎を形成し、周囲に子球を付けることが多い。 草丈は50cmほどにまでなり、葉は、普通は1枚。 球茎から立ち上がった茎葉の先に、小葉を鳥足状に付ける。 大きな株では、小葉は10枚以上になるが、小型の株では数枚程度と少なくなる。 肉穂花序は、大きな濃紫色の仏炎苞で包まれる。仏炎苞は緑がかったものまで変異がある。 仏炎苞に囲まれた花序からは、細長いひも状の付属体が伸びあがり、途中から垂れ下がる。 の付属体を浦島太郎の持つ釣り竿と釣り糸に見立てたものが、和名の由来。 肉穂花序を形成する多数の花には花弁は無く、雄花はオシベのみ、雌花はメシベのみである。 本種も同じであるが、テンナンショウ属は性転換する事が知られている。 比較的小型の個体では雄性となり、肉穂花序は雄花群を形成する。 大きくなると雌性に転換し、肉穂花序は雌花群をせいせいする。 つまり、成長と共に無性期、雄性期、雌性期と変化していく。

2017/4/27

園内で通路脇などで数株見かけました。2005年の頃より少ない気がします。 そのうちの1株が、長くて立派な付属体を仏炎苞から出し、釣り竿と釣り糸のように垂らしていました。 | |||||||

|

ムサシアブミ(Arisaema ringens)

<オモダカ目・サトイモ科・サトイモ亜科・テンナンショウ属>

<よく見られる紫褐色型の仏炎苞>

<稀に見られる緑色型の仏炎苞> サトイモ科テンナンショウ属の多年草。在来種 日本では、本州の関東以西、四国、九州、南西諸島に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国に分布する。 地面から立ち上がる第一の葉柄の途中から二番目の葉柄が分岐し、その途中から花柄が伸びる。 葉柄上端には先が細くなった三枚の葉をつける。花柄は葉柄よりも短い。草丈は50cmになる。 花期は3〜5月で、仏炎苞は紫褐色に白い筋があり、舷部が曲がって袋状になって、先が尖る。 筒口部の耳も大きく、鐙(あぶみ:足を乗せる馬具)を逆さまにしたような形をしている。 武蔵の国で作られた鐙が有名だったので、それが和名の由来となっている。

2017/4/27

ムサシアブミは、かなり大きな株もあれば、極小さな株もあって、園内のあちらこちらで見られました。 名前の通り、花は馬の鐙(騎乗者の足置)をひっくり返したような形をしています。 多くのムサシアブミがある中、1株だけ、紫褐色の仏炎苞ではなく、緑の仏炎苞の個体がありました。 完全な緑色一色ではなく、仏炎苞の筋の部分とか、筒口部の耳に若干、褐色が残っています。 | |||||||

|

ユキモチソウ(Arisaema sikokianum)

<オモダカ目・サトイモ科・サトイモ亜科・テンナンショウ属>

2017/4/27 2005/4/29 2017/4/27

サトイモ科テンナンショウ属の多年草。在来種。

自生地は限られており、三重、奈良、四国の一部だけに見られる。 その他の地域で見られるものは、植栽されたものや、そこから野生化したものである。 草丈は30㎝前後になり、球茎から伸びた偽茎から葉柄を2本出し、葉を付ける。 葉は、鳥足状に付く3〜5個の小葉からなり、鋸歯のあるものとないものがある。白斑があるものもある。 花期は4月〜5月で、葉の間から肉穂花序を立て、紫褐色の仏炎苞を持つ。 仏炎苞の外側には白条が入り、その内側の筒口部から下は白色。 その筒口部から先が丸く膨れた白色の付属体が出る。それが白い餅に見えるのが和名の由来。

2017/4/27

園内で通路脇などで2株だけ見かけました。2005年の頃よりかなり少ない気がします。 そのため、写真を撮ることができたのは、1株だけでした。それも、少し小型の株でした。 2005年の写真を比較しても、仏炎苞の大きさがかなり違うのがわかります。 筒口部の大きさと白い付属体の大きさの比率がかなり異なりますね。 | |||||||

|

タニギキョウ(Peracarpa carnosa var. circaeoides)

<キキョウ目・キキョウ科・キキョウ亜科・タニギキョウ属>

キキョウ科タニギキョウ属の多年草。山林に生え、ごく小さくて柔らかい。 国内では、北海道から本州、四国、九州とほぼ全国に分布する。 海外では、樺太やカムチャッカ、南千島、朝鮮半島から中国に分布する。 草丈は10㎝ほどしかなく、細い地下茎が分枝して、その先が立ち上がって地上茎になる。 葉は互生し、上部の葉ほど大きくなる。下部では葉柄があるが、上部では葉柄はほとんどなくなる。 葉身は直径10〜20㎜ほどの円い三角形で、葉先の方に粗い鋸歯がある。 花期は5月〜8月で、茎頂や上部の葉腋から花茎を出して、その先に1個の白花を付ける。 花冠は長さ8㎜ほどで、5深裂し、裂片は広披針形。オシベは5個で、花糸の基部は広がって白毛がある。

2017/4/27

園内の通路脇で、地を這うように枝を伸ばし、小さな花を付けていました。 暗い林内での手持ち撮影でしたので、若干ピントが甘く、手ぶれ気味です。 | |||||||

|

ツボスミレ(Viola verecunda)

<キントラノオ目・スミレ科・スミレ属>

スミレ科スミレ属の多年草で、別名はニョイスミレ。 日本では、北海道から本州、四国、九州、屋久島まで、広範囲に分布する。 海外では、東アジアに広く分布している。 草丈は5〜20㎝ほどで、地下茎はごく短く、地上に根出葉と複数の茎をのばす。 茎は斜上するか横に這い、茎葉は感覚を開けてまばらに付く。 葉身は扁平な心形で、根出葉の葉柄は長く、茎葉の葉柄は短い。葉の縁には粗くて浅い鋸歯がある。 花期は、4月から5月で、葉腋から花茎を立ち上げて、白い花を付ける。 上弁は反り返り、唇弁には青紫色の筋が目立つ。上弁と側弁には突起毛があり、距は短く丸い。 樹林の日陰にならない草地に生え、山間部では人家近くでも見かけるが、市街地では見かけない。

2017/4/27

園内の樹林内で、通路脇に小さな花を咲かせていました。 1㎝に満たない小さな白い花なので、気を付けていないと見落としそうです。 | |||||||

|

ツクシスミレ(Viola diffusa)

<キントラノオ目・スミレ科・スミレ属>

スミレ科スミレ属の多年草で、名前の通り九州南部に自生するスミレ。 海外では台湾、中国南部からヒマラヤ、フィリピンに分布する。 地上系は短く、匍枝を盛んに伸ばして新苗を作って広がる。草丈は3〜10cm。 葉は根生して、葉身は長さ2〜5cmのさじ型の鈍頭で、葉縁には鈍鋸歯がある。 葉柄には翼があり、基部に向かった細くなる。托葉は狭披針形で、鋸歯がある。 花期は2月〜5月で、長さ3〜10cmの花柄の先に、直径10mmほどの花を横向きに付ける。 花弁は淡紫色で、中心部分は淡黄緑色。唇弁は小さく、紫色の縦筋が入る。側弁は無毛で、距は短い。 果実は霶果で熟すと3裂して、種子を飛ばす。

2017/4/27

ツボスミレとは少し離れたところで、淡紫色の小さなスミレを見かけました。 花色や模様、葉の形状などから調べてみましたが、名前を特定できませんでした。

2018/4/18 自宅近くでニショクアツバスミレを見かけて、名前を調べていた時、偶然、ツクシスミレに気が付きました。 ツクシスミレの特徴が、上記の特徴とよく合います。しかし、分布域が九州南部で合いません。 さらに調べていると小石川植物園では見られると記載されていました。それが分布を広げた? なお、ツクシスミレより毛深く、花色が濃いとされる、よく似た移入種のヤマツクシスミレがあります。 ツクシスミレの亜種とされ、花茎が赤みを帯び、毛深いとされているので、その点が合いません。 そのため、分布域は合いませんが、ここではツクシスミレとしました。 | |||||||

|

ヒメウズ(Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino)

<キンポウゲ目・キンポウゲ科・ヒメウズ属>

キンポウゲ科ヒメウズ属の多年草で、在来種。 ヒメウズ属は1属1種で、学者によってはオダマキ属に分類される。 日本では、本州の関東以西、四国、九州、南西諸島に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国に分布する。 地下に長楕円形の塊茎を作り、その先から根出葉と花茎を出す。 茎は30cm前後までになり、細くて軟毛があり、上部で分枝する。 根出葉は長い葉柄があり、1回3出複葉で、小葉は2から3裂する。 茎葉は少なく、上部になるほど葉柄は短くなる。枝先に下向きに直径5㎜程の花を付ける。 花弁に見えるのは萼片で、長さ5㎜程の長楕円形で、淡紅紫色。 その内側に淡黄色の花弁があり、下部は筒状で、極短い距がある。 オシベは10本前後、メシベは2〜4本あり、袋果は上向きに付く。 花の特徴はオダマキ属とほぼ同じであり、そのため、オダマキ属に分類されていた。 しかし、距は無いに等しいくらい短いことから、ヒメウズ属に分離されたが、学者によって扱いは異なる。

2017/4/27

帰り際、通路脇で小さな花が咲いていたのに気が付きました。 時間がなくて、慌てて撮ったのでピントが甘く、花の同定に手間取りました。 見づらいですが、ごく短い距があることなどから、本種と分かりました。 もう少しわかりやすい花の写真に関しては、こちらを参照ください。 以前、多摩川の河川敷近くで撮影したものです。 | |||||||

|

シラユキゲシ((Eomecon chionantha)

<キンポウゲ目・ケシ科・シラユキゲシ属>

ケシ科シラユキゲシ属の多年草で、中国原産の帰化植物。耐寒性がある。 草丈は20〜30㎝で、根茎が横に広がり、小さな群落を作る。 葉は根生し、葉身は円に近い心形で、長さは5〜25㎝、10〜30㎝の葉柄がある。 葉の縁には波状の鋸歯があり、葉裏は灰緑色で白っぽく見える。 花期は4月〜5月で、赤みを帯びた花茎を葉より高く伸ばし、数輪の花を付ける。 白い花弁は4個で、長さは2㎝前後、オシベが多数あり、葯は黄色い。 萼片は2個あるが、開花時には落下してしまう。 中国名は「血水草」で、その名の通り、茎などを切ると橙色の汁が出る。

2017/4/27

北入り口の券売所から少し入った斜面に、少し群生していました。 花のピークは少し過ぎているようで、花数は少なく、きれいな花は少なかったです。 | |||||||

|

サクラソウ(Primula sieboldii)

<サクラソウ目・サクラソウ科・サクラソウ属>

2017/4/27 2017/4/27 2005/4/29

サクラソウ科サクラソウ属の多年草で、在来種。日本を代表するサクラソウ類です。

日本では、北海道南部から本州、九州の高原や原野に自生している。 海外では、朝鮮半島から中国にかけて分布する。 草丈は15〜40㎝ほどになり、地下の根茎が春先に発芽して、5個前後の葉を根生する。 葉柄は長く、葉身は楕円形でしわが多い。縁には波状鋸歯があり、葉や茎に白い軟毛が生える。 花期は4月〜5月で、中心から高さ20〜40㎝の花茎を直立させ、5〜10個の花を付ける。 花は直径25㎜前後で、5深裂し、その裂片がさらに2残裂する。花色は淡紅色で、稀に白花もある。 暑さと乾燥に弱く、自生地は林間の湿生地や高原の草間などが多い。 清楚な花が好まれ、江戸時代に育種が進んで、数百に及ぶ品種が作出された古典園芸植物でもある。

2017/4/27

園内の谷筋にある小川の縁にある湿生地に見られ、この時は1株だけ花を付けていました。 数はそれほどなくて、2005年度と比べてもほとんど変わらない状況でした。 | |||||||

|

クリンソウ(Primula japonica)

<サクラソウ目・サクラソウ科・サクラソウ属>

2017/4/27 2017/4/27 2017/4/27

2005/4/29 2005/4/29 2017/4/27

サクラソウ科サクラソウ属の多年草で、在来種。

日本では、北海道から本州、四国に分布する。海外では台湾に分布する。 草丈は30〜90㎝になり、日本に自生するサクラソウ科の中では、最大種です。 根茎は短く、分枝して株を作り、春先に発芽して根生葉をロゼットに付ける。 葉は、長さ20〜40㎝のへら型で、柔らかく無毛で、表面にしわが多い。 葉の縁には、小さな不揃いな歯牙が多数ある。 花期は4月〜6月で、中心から高さ40〜80㎝の花茎を直立させ、多数の花を数段輪生する。 萼は細い盃状で、中ほどまで5裂し、裂片は鋭く尖る。 花冠は直径25㎜ほどで、5深裂し、各々の裂片は浅く2裂する。オシベは5個ある。 花色は、基本は紅紫色であるが、淡紅紫色、白、絞りなどの変種もある。 なお、和名は花が数段に輪生する様が、仏閣の屋根にある九輪に似ることに由来する。

2017/4/27

サクラソウと同じく、谷筋の小川脇の湿地で見られる。 今年は、白花がほとんどで、少し離れたところに淡紅紫色の花が見られただけでした。 2005年に見たときには紅紫色の花が多数見られたのですが、様子が変わっていました。 | |||||||

|

タチイヌノフグリ(Veronica arvensis)

<シソ目・オオバコ科・クワガタソウ連・クワガタソウ属>

オオバコ科クワガタソウ属の越年草で、西アジアからヨーロッパ原産の帰化植物。 日本をはじめ、アジア、北アフリカ、南北アメリカ、オーストラリアに移入分布している。 日本では全国に広がっている。 花がオオイヌノフグリに似て、茎が直立することが和名の由来です。 草丈は10〜30㎝ほどで直立し、葉は対生して付く。上部ほど葉は小さくなる。 葉身は長さ5〜20㎜ほどの広卵形で、大きな鋸歯がある。 花期は4月〜6月で、上部の葉腋に直径4㎜ほどの青い花を付ける。花柄はごく短い。 花冠は4裂し、上部の裂片がやや大きい。オシベは2個、メシベは1個。

2017/4/28

北入り口付近の斜面で見られた。ごく小さな花なので、気を付けていないと見落とします。 見たのが午後の遅い時刻のためか、完全に開花している花がなく、半開状態の花ばかりでした。 | |||||||

|

カキドオシ(Glechoma hederacea subsp. grandis)

<シソ目・シソ科・イヌハッカ亜科・ハッカ連・カキドオシ属>

シソ科カキドオシ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国の草原や道端などに自生する。 海外では、朝鮮半島から中国、シベリア、台湾に分布する。 草丈は、花期初期には直立して10〜20㎝になるが、花期後半から地表を這って伸びる。 茎は四角形で下向きに毛が生え、葉が対生して付く。 葉身は長さ2〜5㎝の腎円形で、数㎝の葉柄がある。葉の縁には歯牙がある。 花期は4月〜5月で、葉腋に数個の花を付ける。花冠は20㎜前後、萼は8㎜前後。 萼は5残裂し、裂片は同形になる。花冠は淡紅紫色の唇型で、上唇より下唇が長く、下唇は3裂する。 下唇の中央裂片は側裂片より大きく、2残裂して紅紫色の斑点があり、奥に白毛がある。 冬季は、小型の葉を付けたまま常緑越冬するが、葉は濃緑色になる。

2017/4/27

谷筋に降りる途中の斜面にびっしりと生えて、多くの花を付けていた。 ただ、日蔭のためか花色に赤みが少ない淡紫色で、花もまばらでしたので、あまり目立ちませんでした。 | |||||||

|

キランソウ(Ajuga decumbens)

<シソ目・シソ科・キランソウ亜科・キランソウ属>

シソ科キランソウ属の多年草で、本州、四国、九州に分布している。 海外では、朝鮮半島から中国に分布している。 根生葉が地面に張り付くように広がり、茎も高く伸びず、全体がロゼット状に地表に張り付く。 葉は、基部が狭く、先端側が幅広になる広倒披針形で、長さは5㎝程。葉の縁には波状の鋸歯がある。 花期は3月〜5月で、茎の先端近くの葉の基部に、濃紫色の花を付ける。 唇型の花の上唇は小さく、下唇は大きくて3裂する。 特に中央の裂片は長く突き出し、その先は浅く2裂する。 道ばたや庭のすみ、山麓などに生える。全体に縮れた毛がある。

2017/4/27

園内の通路脇などで、地面に張り付くように葉を広げ、花を付けていました。 その様が、別名の「地獄の窯の蓋(じごくのかまのふた)」の由来だとか。 | |||||||

|

ジュウニヒトエ(Ajuga nipponensis)

<シソ目・シソ科・キランソウ亜科・キランソウ属>

シソ科キランソウ属の多年草で、日本固有種。 花がなければキランソウに似ているが、花茎が立ち上がるので花期には区別は容易。 国内では、本州と四国に分布している。 草丈は20㎝ほどになり、葉は対生して付く。葉身は長さ4㎝前後の長楕円形で、縁に粗い鋸歯がある。 葉や茎に毛が多く、そのために葉は緑白色に見える。 花期は4月〜5月で、葉腋から穂状花序を立ち上げ、淡紫色の花を輪生する。 小さな上唇は2残裂し、大きな下唇は3深裂し、中央裂片が大きく前に迫り出す。 オシベは4本あるが、内、2本が長い。

2017/4/27

セイヨウジュウニヒトエは、公園などでよく見かけますが、ジュウニヒトエは、ここで初めて見ました。 2005年に来た時と、あまり変わらず、ところどころで見かけました。 | |||||||

|

セントウソウ(Chamaele decumbens)

<セリ目・セリ科・セリ亜科・セントウソウ属>

セリ科セントウソウ属の多年草で、日本固有種。 国内では、北海道から本州、四国、九州と全国に分布する。 草丈は10〜20cmほどで、根茎は短く分枝して株立ちとなる。 根生葉を多数出し、葉柄は紫色を帯びる。葉身は1〜3回3出羽状複葉で、細かく裂ける。 花期は4月〜5月で、花茎を伸ばして複散形花序を付ける。苞葉はない。 個々の花は小さく、直径3㎜ほどの白花。花弁は5個で、白いオシベも5本で、外に突き出る。

2017/4/27

チゴユリを撮影中、本種が混じって咲いており、撮影の邪魔になって困りました。 後で調べてみるとセントウソウと分かったのですが、花の写真しか撮っていませんでした。 | |||||||

|

オヤブジラミ(Torilis scabra)

<セリ目・セリ科・セリ亜科・ヤブジラミ属>

セリ科ヤブジラミ属の越年草で在来種。原野や道端などに普通に見られる。 日本では、本州から四国、九州、南西諸島に分布する。海外では朝鮮半島から中国、台湾に分布する。 草丈は30〜70cmで、茎は直立し、上部で分枝する。日当たりが良いと茎や若い果実が紫色を帯びる。 葉は互生し、3回3出羽状複葉になり、小葉の裂片は細かく切れ込み、両面に粗い短毛が生える。 花期は4月〜5月でヤブジラミより早く、茎頂に複散形花序を付け、数個の小花を付ける。 花色は白色〜淡紅紫色で、花弁は5個。なお、その大きさは不揃いである。 果実は長さ6mm前後の長楕円体で、先がカギ状に曲がった刺毛がある。

2017/4/28

北入り口から薬師池公園に戻る道端で、たくさん花と果実を付けていました。 法面にびっしりと生えていましたが、道路からは距離があったので、接写はできませんでした。 | |||||||

|

ウワバミソウ(elatostema umbellatum)

<バラ目・イラクサ科・ウワバミソウ属>

イラクサ科ウワバミソウ属の多年草で、在来種。雌雄異株。 国内では、北海道から本州、四国、九州とほぼ全国に、海外では、朝鮮半島から中国に分布する。 草丈は30〜50㎝ほどで、茎は無毛で赤みを帯びる。葉は無柄で、2列に互生する。 葉身は、長さ10㎝ほどの長楕円形で、左右非対称。葉は根本側が、茎先側より大きくなる。 葉の縁には粗い鋸歯があり、葉先は尾状に尖る。両面にまばらに短毛がある。 花期は4月〜6月で、葉腋に、雄株では数cmの柄がある散形花序を、雌株は無柄の球状の花序を出す。 雄花は、緑白色の4個の花被片と4個のオシベがある。雌花は、淡褐色の3個の花被片がある。 秋には、各節が肥大してムカゴとなり、節から切れて繁殖する。 ウワバミソウは、山菜の「みず」として珍重され、名前は茎が柔らかで水分が多い事による。 なお、標準和名は、大蛇(うわばみ)が居そうな場所に生えていることに由来する。

2017/4/27

園内の谷筋にある小川近くにある湿地に見られました。 後で調べて、葉の特徴から本種と分かりました。花序に花柄があるので雄株ですね。 | |||||||

|

ヘビイチゴ(Potentilla hebiichigo)

<バラ目・バラ科・バラ亜科・キジムシロ連・キジムシロ属>

バラ科キジムシロ属の多年草で、在来種。 以前はヘビイチゴ属とされていたが、遺伝的な解析で、キジムシロ属に含められるようになった。 日本ではも北海道から九州、沖縄まで全国に分布し、海外では朝鮮半島から中国とアジア南東部に分布する。 茎は地を這い、節から根を出して増える。葉は互生し、長い葉柄の先に3小葉からなる葉が付く。 小葉は長さ3㎝前後の楕円形か倒卵形で、葉先は鈍頭、基部はくさび形。粗い鋸歯がある。 花期は4月〜5月で、葉対生で、葉柄の反対側から花柄を出し、黄花を付ける。 花の直径は15㎜ほどで、先の3裂した副萼片は、萼片と同じか幾分大き目。 黄色い花被片、萼片、副萼片とも5個あり、オシベは多数ある。 また、中心の花床上に心皮が多数離生して付き、花床は果時には肥大して果床となる。 果実は真っ赤に熟すが、果床には光沢がなく、淡紅色。痩果が多数付き、痩果には皴がある。 果実に毒はないが、無味乾燥で味がなく、食用には向かない。 ※ヤブヘビイチゴは、副萼片が萼片より有意に大きく、果床が光沢ある赤で、痩果に皴がない。

2017/4/27

園内のあちらこちらで地面に枝を這わせて、黄色い花を付けていました。 ヤブヘビイチゴもあるのではと探したのですが、見つけきれませんでした。 | |||||||

|

キュウリグサ(Trigonotis peduncularis)

<ムラサキ目・ムラサキ科・ムラサキ亜科・キュウリグサ属>  ムラサキ科キュウリグサ属の越年草で、在来種。ムギ類と一緒に入ってきた史前帰化植物と考えられている。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国に分布する。海外ではアジアの温帯に広く分布する。 草丈は10〜30㎝になり、根元の葉は卵形で長い葉柄がある。 茎葉は互生し、長楕円形で葉柄があるが、上部では無柄になる。 花期は3月〜5月で、茎先にサソリ型花序(ぐるっと巻いた花序)に、花径3㎜程の淡い青紫色の花を付ける。 花冠は5烈し、中心の円形の部分は黄色い。その円形の穴の奥にオシベ5個とメシベがある。

2017/4/27

どこにでもあるキュウリグサですが、整理されている園内では少数派です。 北入り口から券売所までの通路脇で見かけました。既に伸びきっていて、花序は巻いていません。 | |||||||

|

ホオノキ(Magnolia obovata)

<モクレン目・モクレン科・モクレン亜科・モクレン属>

モクレン科モクレン属の落葉高木で、在来種。 日本では北海道から本州、四国、九州と広く分布している。海外では、朝鮮半島から中国に分布する。 樹高は15〜30mで、幹は灰白色。皮目がまばらにある。 葉は互生し、長さが30㎝前後の倒卵状楕円形で、やや波打ち、全縁。枝先に集まって付く。 葉の表は緑色であるが、葉裏は粉白色。芳香があり、殺菌作用がある。 そのため、食材を包む用途で、朴葉寿司や朴葉餅などに用いられる。 また、落ち葉になっても、比較的火に強いため、朴葉味噌や朴葉焼きに使われる。 花期は5月〜6月で、枝先に上向きに付き、直径は15㎝程になる。日本の樹木では最大級。 淡緑色の萼片は3個あるが、早期に落下する。白い花弁は6〜9個あり、時間と共に黄変する。 オシベは多数あり、メシベを取り巻くように付く。花糸は赤色を帯びる。 果実は長さが10〜15㎝ほどの袋果の集合果で、熟すと赤褐色になり、種子が垂れ下がる。

2017/4/27

昨年、薬師池公園でホウノキと思われる果実を見かけ、今年、確かめました。 その結果ですが、果実が落ちていた場所にはホウノキは見つかりませんでした。 それが、えびね苑に来た時、北入り口から券売所までの途中に、大きなホウノキを見つけました。 このホウノキの果実かどうかはわかりませんが、誰かが運んで捨てたのかもしれません。 さて、ホウノキの花は木の上の方で咲いており、近づけませんので、望遠での撮影です。 斜面の中ほどに木があるので、上の方からも撮影できました。 上段は開き始めた花で、多数のオシベも開きかけていて、花糸の赤い色がちらりと見えます。 下段は、つぼみ、開花初期の花、開花後期で白い花弁が黄変している様子です。 後期では、オシベもだらしなく平開していて、花糸の基部の赤い部分が良く見えています。 | |||||||

|

ハナイカダ(Helwingia japonica)

<モチノキ目・ハナイカダ科・ハナイカダ属>

<雄花>

<雌花> ハナイカダ科ハナイカダ属の落葉低木で、在来種。雌雄異株。 日本では、北海道南部から本州、四国、九州に分布する。海外では中国に分布する。 樹高は1〜3m程度で、幹は叢生し、上部で多数分枝する。樹皮は緑色でなめらか。 葉は互生し、葉身は長さ5〜15㎝ほでの広楕円形で、葉先は尾状に尖る。 葉の縁には浅い鋸歯があり、鋸歯の先は芒状になって、その先は腺になる。 花期は5月〜6月で、葉の表面、主脈の中ほどに淡緑色の花を付ける。 一般に葉に花が付くことはないが、本種は葉腋から出た花序と葉の主脈が癒着したと考えられている。 雄花は数個付くことが多いが、雌花は1個だけ付く場合が多い。花は直径4㎜前後で、花弁は3個か4個。 雄花では、オシベが3個か4個あり、花柱は退化している。 雌花の花柱は3〜4裂し、オシベは退化してない。果実は直径10㎜程の核果で、黒く熟し食べられる。 和名のハナイカダ(花筏)は、花が載った葉を筏(いかだ)に見立てたものです。 話が飛びますが、散った桜の花弁が、池などの表面を埋め尽くしたものも花筏といいます。 弘前公園の外堀を桜の花弁が埋め尽くす花筏の光景は、有名ですね。一度は見てみたいものです。

2017/4/27

園内のチゴユリの群落の近くで、ハナイカダを見かけました。 花が5〜6輪付いて、オシベが見えているのが雄株でした。雄花は3花弁のものでした。 そこからクマガイソウを見て、谷筋の上流側に歩いているとハナイカダの雌株に出会えました。 この雌株は、4花弁の雌花を1つだけ付けています。花柱も4裂していました。 | |||||||

|

ヤグルマソウ(Rodgersia podophylla)

<ユキノシタ目・ユキノシタ科・ヤグルマソウ属>

ユキノシタ科ヤグルマソウ属の多年草で、在来種。 国内では、北海道南西部から本州に分布し、海外では朝鮮半島から中国に分布する。 草丈は1mほどになり、根出葉は小葉5枚からなる掌状複葉で、葉柄は50㎝ほどになる。 小葉は倒卵形で、葉先が3〜5残裂する。花茎には小さな茎葉が付き、短い葉柄がある。 花期は6月〜7月で、花茎の先に円錐花序を付け、多くの花を付ける。 花弁はなく、花弁に見えるのは萼片で、最初は緑白色で、時間とともに白色に変わる。 萼裂片の長さは3㎜前後で、5〜7個ある。オシベは長さ4㎜前後で萼片より長い。 オシベは10本前後あり、長さ2㎜前後の2本の花柱とともに直立する。 和名は、根出葉の小葉の付き方が、端午の節句の鯉のぼりの先に付ける矢車に似ることに由来する。

2017/4/27

この時期はまだ根出葉が伸び始めたばかりで、若い葉は褐色を帯びていました。 少し大きくなった株も見かけましたが、葉柄は30㎝ほどで、まだ伸びしろはあるようです。 | |||||||

|

チゴユリ(Disporum smilacinum)

<ユリ目・イヌサフラン科・チゴユリ属>

イヌサフラン科チゴユリ属の多年草で、在来種。 国内では、北海道から本州、四国、九州に分布している。 海外では、朝鮮半島から中国、サハリンに分布する。 草丈は15〜30㎝で、球根はなく、太めの地下茎を持つ。通常は分枝しないが、分枝するものもある。 葉は互生し、葉身は長さ5㎝前後の楕円形から長楕円形で、先は鋭く尖り、縁は波打つ。 花期は4月〜5月で、茎頂に1個か2個の花を横から下向きに付ける。 花被片は6個で、長さは15㎜程の白い披針形。オシベも6個あり、花柱の先は3裂して反り返る。 果実は液果で、直径は10㎜程の球形。黒く熟す。 種子での繁殖以外に、地下茎による無性繁殖もする。

2017/4/27

園内で、谷筋から登る途中、階段脇にチゴユリがたくさん咲いていました。 セントウソウと混生していて、上にはハナイカダがあり、なかなか賑やかな場所でした。 | |||||||

|

ホウチャクソウ(Disporum sessile)

<ユリ目・イヌサフラン科・チゴユリ属>

イヌサフラン科チゴユリ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州に広く分布している。 海外では、朝鮮半島から中国、樺太に分布する。 雑木林などで、樹間の開けた場所に多い。草丈は50cm程になり、上部で分枝する。 地下茎を伸ばし、その先に翌年の株が出来る。 葉は互生し、長さ10cm前後の長楕円形で先は尖る。葉の表面には光沢がある。 花期は4月〜5月で、枝先に花を数個付ける。 花被片の基部(白)から先端(淡緑色)までのグラデーションが美しい。 3枚の花被片と3枚の萼は合着していないが、開かないので筒状になる。 若芽は有毒成分を含むので、よく似た山菜のアマドコロやナルコユリと間違えないよう注意が必要。 |