�K����F2017/7/27 (��)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@.

���ݒn�F�R�`���߉��s����v��657-1

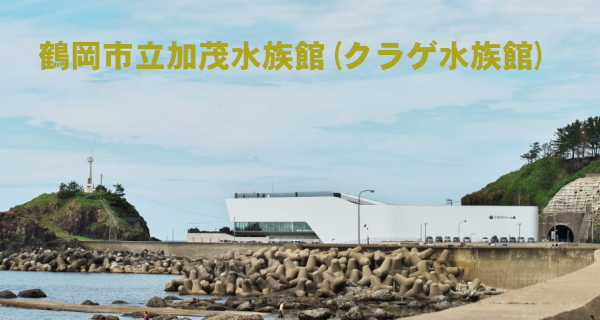

�W����������N���Q����

�N���Q�̐����قƂ��ėL���Ȓ߉��s�����ΐ����فB�N���Q�h���[���قƂ��Ă�Ă��܂��B

�ٓ��̓W���̔����قǂ��N���Q�̓W���ŁA���̖��ɒp���Ȃ��W�����ł��B

�W������Ă���N���Q�́A�펞�R�T��قǂ���A���E��̋K�͂������ł��B

���̃N���Q�������\�Ȍ���B�e���Ă݂܂����B

�Ɩ��͈ӊO�ƈÂ��A�u���b�N���C�g���g�p���Ă��鏊����܂����B

���̂��߁A�Ɩ��̊W�ŁA�������F�������ǂ����͂Ȃ�Ƃ������܂���B

�܂��A�����A�a���Ȃǂ͓W���̐����ɋL����Ă������̂��g�p���Ă��܂��B

�Ȃ��A�ꕔ�̕\�L�Ɋւ��ẮAWeb�Ŋm�F�ł������͕̂⑫���Ă��܂��B

�ٓ��̓W���̔����قǂ��N���Q�̓W���ŁA���̖��ɒp���Ȃ��W�����ł��B

�W������Ă���N���Q�́A�펞�R�T��قǂ���A���E��̋K�͂������ł��B

���̃N���Q�������\�Ȍ���B�e���Ă݂܂����B

�Ɩ��͈ӊO�ƈÂ��A�u���b�N���C�g���g�p���Ă��鏊����܂����B

���̂��߁A�Ɩ��̊W�ŁA�������F�������ǂ����͂Ȃ�Ƃ������܂���B

�܂��A�����A�a���Ȃǂ͓W���̐����ɋL����Ă������̂��g�p���Ă��܂��B

�Ȃ��A�ꕔ�̕\�L�Ɋւ��ẮAWeb�Ŋm�F�ł������͕̂⑫���Ă��܂��B

- �E���N���Q��

- �E���N���Q��(�E���N���Q�A�T�r�L�E���N���Q�A�V���J�C�E���N���Q)

- �J�u�g�N���Q��

- �J�u�g�N���Q��(�J�u�g�N���Q�A�L�^�J�u�g�N���Q)

- �g�K���N���Q��

- �g�K���e�}���N���Q��(�g�K���e�}���N���Q)

- �t�E�Z���N���Q��

- �e�}���N���Q��(�t�E�Z���N���Q)

- �����N���Q��

- �I�L�N���Q��(�I�L�N���Q�A�A�J�N���Q�A�A�g�����e�B�b�N�V�[�l�b�g���A�C���h�l�V�A�V�[�l�b�g���Ȃ�)

- �T���N���Q��(�T���N���Q)

- �~�Y�N���Q��(�L�^�~�Y�N���Q�A�}���f�B�x���V�X�A�~�Y�N���Q�A���r�A�[�^�Ȃ�)

- ���E���C�N���Q��(�u���[�W�F���[)

- �����N���Q��

- �C�{�N���Q��(�R�e�B�����[�U�c�x���N���[�^)

- �J�g�X�e�B���X��(�J�g�X�e�B���X�A�q���E�K���C�g�q�L�N���Q)

- �^�R�N���Q��(�^�R�N���Q)

- �r�[���N���Q��(�L���m���{�[���W�F���[�A���e�E���W���G���[(����)�A�r�[���N���Q���̂P��)

- ���N�m���U��(���T�[�i�W�F���[(����))

- ��N���Q��

- �I�����N���Q��(�I�����N���Q(���B�N�g���A))

|

�W����������N���Q

�C���f�b�N�X |

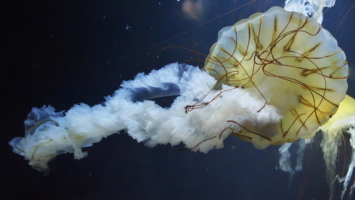

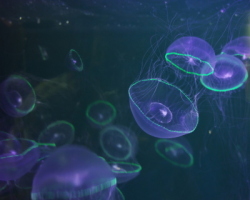

�ŏ��ɖڂɂ����N���Q�́A���ʓ����Ȑ����ɓ������~�Y�N���Q�ł��B

�L�O�B�e�p�ɗp�ӂ���Ă���悤�ł��ˁA

���̎ʐ^������ƁA�N���Q���ɕ����Ă���݂����ŁA�s�v�c�Ȋ��o�Ɏ����܂��B

���H���炷��ƌ�̂��y���݂Ȃ̂ł����A�ŏ��ɃN���Q�������Љ�����Ǝv���܂��B

|

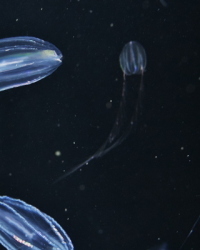

�E���N���Q�iBeroe cucumis�j

���E���N���Q�ځE�E���N���Q�ȁ�  �@ �@

���{�e�n�Ō�����G��������Ȃ��N���Q�ŁA�G��������Ȃ��̂Ŗ��łł��B �Z�`�̑̌`�ŁA�傫�����̂ő̒��P�Tcm�قǁB�S�̂Ɋ��V���ŒW�g�F�����Ă��܂��B �̕\�ʂɏc�ɂW��̋�����A�e����ɂ͑����т����ɕ���ł��āA��������Ĉړ����܂��B �������̖тŌ������˂���ƁA���F�̌�������ɉ����đ����Ă���悤�Ɍ����܂��B �E���N���Q�̐H���̎d���͂��̐����A���ɑ傫�ȉ����̌��]���āA��C�Ɉ��ݍ��݂܂��B �����̑̂̔{�͂���J�u�g�N���Q������C�Ɉ��ݍ��ނ̂ŁA�t�E�Z�����c��悤�Ƀp���p���ɂȂ�܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�T�r�L�E���N���Q�iBeroe mitrata�j

���E���N���Q�ځE�E���N���Q�ȁ�  �k���{�ɕ��z����G��������Ȃ��N���Q�ŁA���łł��B �X�C�J�̎�݂����ɔ����̌`�ŁA�A�~�K�T�N���Q�Ǝ��Ă��܂����A�{��̕������݂�����܂��B �̕\�ʂɍׂ��ȑ@�т���ł��Ă������������A�K���I�ɔg�ł����Ő������ړ����܂��B ���̋��Ɍ������˂��āA���F�̌�������ɉ����đ����Ă���悤�Ɍ����܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�V���J�C�E���N���Q�iBeroe abyssicola�j

���E���N���Q�ځE�E���N���Q�ȁ�  �@ �@

���[�T�O�O�`�P,�O�O�Om�ɏZ�ސG��������Ȃ��N���Q�ŁA���łł��B �̒��͂P�Tcm�قǂ̉Z�`�̑̌`�ŁA�S�̂Ɋ��V���ŒW�g�F�����Ă��܂��B �̕\�ɂ͕��ˏ�ɕ��ԂW��̋�����A���̋��̉^���ł��₩�ɉj���܂��B ���̋��Ɍ������˂���ƁA���F�̌�������ɉ����đ����Ă���悤�Ɍ����܂��B �L�������́A���Y���̂Ŗ������B�␢���Ԃ͍s���܂���B �L�k���݂̑傫�Ȍ��ŁA���������̃N�V�N���Q�Ȃǂ��ۓۂ݂ɂ��܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�J�u�g�N���Q�iBolinopsis mikado�j

���J�u�g�N���Q�ځE�J�u�g�N���Q�ȁE�J�u�g�N���Q����  �@ �@

�@ �@

���{�ߊC�̒g�C��ɐ�������J�u�g�N���Q�̒��Ԃł��B �S�̂ɓ����ȗ��`�ŁA�̒��͂T�`�P�Ocm�ɂȂ�܂��B �̂̉��ʗ����ɑ傫�ȗ���ˋN���A���̊�Ɏ��ˋN������A�����ڂ����Ɏ��Ă���̂����O�̗R���B �̕\�ɂ͕��ˏ�ɕ��ԂW��̋�����A�����S�{�͗���ˋN�܂ŒB���A���̂S�{�͒Z���ł��B �̂͏_�炩���A�C��������Ƒ̂�����Ă��܂����߁A�g���r���Ɛ[��ɒ��݁A���₩�ɂȂ�ƕ��サ�Ă��܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�L�^�J�u�g�N���Q�iBolinopsis infundibulum�j

���J�u�g�N���Q�ځE�J�u�g�N���Q�ȁE�J�u�g�N���Q����  �@ �@

�k�C�����瑾���m�A�吼�m�ɂ܂ŕ��z���Ă��܂��B �k�C���⏯���n���Ȃǂł͐��[�T�O�O�����炢�̏��A�����m�ł͐��[�P,�O�O�O�������������܂��B �J�u�g�N���Q�Ɣ�ׂ�ƁA�����̏��܂ł����Ȃ����ƂŎ��ʂł��܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�g�K���e�}���N���Q�iMertensia ovum�j

���g�K���N���Q�ځE�g�K���e�}���N���Q�ȁ�  �@ �@

�k�C���Ȗk�ɕ��z���A�Q�{�̍g�F�̐G�肪�����I�ł����A���łł��B �ȑO�́A�k�ɂ݂̂Ő������m�F����Ă��������ł����A�k�C���̗��P�Ȃǂł���������Ă��܂��B ���X���^��ł���Ɛ�������Ă���A���G�r�Ȃǂ��̉a���Ă���Ƃ̂��ƁB �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�t�E�Z���N���Q�iHormiphora palmate�j

���t�E�Z���N���Q�ځE�e�}���N���Q�ȁ�  �@ �@

�@ �@

���{�C�ŕ��ʂɌ����A�Q�{�̒����̐G�肪�����I�ł����A���łł��B ����̂悤�Ɏ}�����o���ď��^�̍b�k�ނȂǂ������悭�߂܂��H�ׂ܂��B �̒��͂P�T�`�S�T�o�ŁA�ג������O�r�[�{�[����̑̌`�����Ă��܂��B ����͑̂̑啔���ɂ���сA�����P�̐G��͎��k����Ɛ[���G���Ɏ��܂�܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�I�L�N���Q�iPelagia noctiluca�j

�������N���Q�ځE�I�L�N���Q�ȁE�I�L�N���Q����  �@ �@

���{���݂łU���`�W���Ɍ����A��p���生�قɂ����Ă̍�������ɑ����g�C���̊O�m���N���Q�ł��B ���{�C���ɂ��Δn�g��������̂œ��荞�ނ��Ƃ�����A���ΐ����ق̋߂��ɂ�������đł��グ���܂��B �P�a�͂T�`�Vcm�ŁA�W�{�̐G��ƃ��[�X��̂S�{�̌��r�������Ă��܂��B �ݍo���������ĉ��F���A�����`�Ŏ��g�F�̎P�̕\�ʑS�̂ɍׂ����h�E�Q�̓ˋN������A�h�E�ł͋����B ���N���Q�̒��Ԃł͒������|���v���オ�Ȃ��A�v���k�����璼�ڃG�t�B���ɕϑԂ��܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�I�L�N���Q�̂P��iPelagia�j

�������N���Q�ځE�I�L�N���Q�ȁE�I�L�N���Q����  �@ �@

�n���C�ɐ�������I�L�N���Q�̂P��ŁA�h�E�ł͋����B �I�[�X�g���A�̃V�F�[���u���������ق��͂����G�t�B�����琬�����������̂������B ����A���{�Y�̃I�L�N���Q�Ɣ�r���Ȃ���A�����̗l�q���ώ@���Ă��������ł��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�A�J�N���Q�iChrysaora pacifica�j

�������N���Q�ځE�I�L�N���Q�ȁE���i�M�N���Q����  �@ �@

�@ �@

���{�ߊC�̖k�C���ȓ�ɍL�����z����Ő��̋����N���Q�ł��B ���ˏ�̊��F�̎Ȗ͗l���P�U�{���������a�X�`�P�Tcm�قǂ̎P�������ł��B ���̊e�W���悩��T�`�V�{���A���v�łS�O�`�T�U�{�L�т钷���Q���ȏ�̐G��������Ă��܂��B ���̐G��̎h�E�ł͋����A�h�����Ƃ��Ȃ苭���ɂ݂������܂��B �N���Q������Ŋ�������Ɠł��������h�������ŕ����オ��A�l�̕@�ɓ���ƁA �N�V���~�������N�������߁u�n�N�V�����N���Q�v�̕ʖ��������܂��B �Ȃ��A�k�����̋߉���ł���uChrysaora melanaster�v���A�����͗l���P�ɂ���܂��B �����A�G�肪�Q�S�{�Ɩ{���菭�Ȃ��̂ŁA��ʂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�A�g�����e�B�b�N�V�[�l�b�g���iChrysaora quinquecirrha�j

�������N���Q�ځE�I�L�N���Q�ȁE���i�M�N���Q����  �@ �@

�@ �@

�A�����J���C�݂̋D����ɐ�������A�Ő��̋�����^�̃N���Q�ł��B ���ΐ����قł́A�C���ƒW�������������琅���g���Ă��邻���ł��B ����������������A�ƂĂ����ꂢ�ȃN���Q�������ł����A�Ɩ��̊W�ł����̒ʂ�ł��B �Ȃ��A�����ł͉a�Ƃ��ă~�Y�N���Q��^���Ă��邻���ł��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�C���h�l�V�A�V�[�l�b�g���iChrysaora chinensis�j

�������N���Q�ځE�I�L�N���Q�ȁE���i�M�N���Q����  �@ �@

�@ �@

��V�i�C(�C���h�l�V�A�`�t�B���s����)�ɐ�������A�Ő��̋����N���Q�ł��B �P�̒��a�͂Q�Tcm�قǂɂȂ�A�{�����[���̂���t�����̂悤�Ȍ��r���₩�Ȉ�ۂ�^���܂��B ���̃N���Q�⏬����ߐH�ΏۂƂ���N���Q�ł��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�j�`�������i�M�N���Q�iChrysaora melanaster�j

�������N���Q�ځE�I�L�N���Q�ȁE���i�M�N���Q����  �@ �@

�k�ɊC�A�x�[�����O�C�A�k�������m�A�k�C���A���k���ݕ��ɐ�������A�Ő��̋����N���Q�ł��B �ȑO�̓A�J�N���Q�Ɠ���Ƃ���Ă��܂������A���݂͕ʎ�Ƃ��Ĉ����Ă��܂��B �Ȃ��A���݁A�{�킪���炳��Ă���̂́A�����Ǝ��������ق̂Q�ق݂̂������ł��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�p�[�v���X�g���C�v�h�W�F���[�t�B�b�V���iChrysaora colorata�j

�������N���Q�ځE�I�L�N���Q�ȁE���i�M�N���Q����  �@ �@

�A�����J�̃J���t�H���j�A�B���݂ɐ������Ă���A�Ő��̋����N���Q�ł��B �����̉ߒ��ŊO�����傫���ς��N���Q�ŁA���܂ꂽ�Ƃ��͐ԁA��������ɂ�ĐF������ăs���N�ɁB ����ɐ�������ƐԎ��F�̑������ˏ�̎Ȗ͗l������A�P�a���P���ɂ��Ȃ�܂��B �Ȃ��A���ΐ����قł́A�a�Ƃ��ăN���Q��^���Ă��邻���ł��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�v���J�~�A�W�F���[�iChrysaora plocamia�j

�������N���Q�ځE�I�L�N���Q�ȁE���i�M�N���Q����  �@ �@

��吼�m�A�����쑾���m�ɐ������Ă���A�Ő��̋����N���Q�ł��B �P�a���T�Ocm�ɂȂ��^�̃N���Q�ł����A�P���z���̌̂��m�F����Ă��邻���ł��B

�N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

���i�M�N���Q�iChrysaora helvola�j

�������N���Q�ځE�I�L�N���Q�ȁE���i�M�N���Q����  �@ �@

�k�C�������m���ł͒ʔN�A���k�����m���ł͏t�ɏo������k���n�̃N���Q�ł��B �����F�̎P�ɁA�Q�S�{�̐Ԃ��G��ƁA�������{����̌��r�������Ă���̂������ł��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

���N�e�A�W�F���[�iChrysaora lactea�j

�������N���Q�ځE�I�L�N���Q�ȁE���i�M�N���Q����  �@ �@

��吼�m�ɐ������Ă���A�Ő��̋����N���Q�ł��B �P�a�͂Q�Tcm�قǂɂȂ�A�F�̃o���G�[�V�������L�x�ŁA���ꂩ��̐������y���݂ȃN���Q�������ł��B �Ȃ��A�{��͑��̃N���Q��ߐH�ΏۂƂ���N���Q�������ł��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

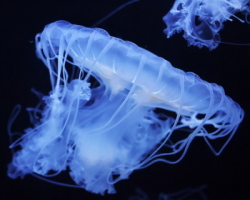

�T���N���Q�iPhacellophora camtschatica�j

�������N���Q�ځE�T���N���Q�ȁ�  �@ �@

�@ �@

�k�C���Ȗk����J���t�H���j�A�ɐ�������A�Ő��̋����N���Q�ł��B �E�[�̎ʐ^�ŁA�P�̒��������F���F�Â��A�����̂悤�Ɍ����܂��B���g�Ɍ�����̂͐��B�B�Ƃ̂��ƁB ���̂��߁A�p��ł́uegg-yolk jelly�v�ƌĂ�܂��B �Ȃ��A�{��͑��̃N���Q��ߐH�ΏۂƂ���N���Q�ŁA�����ł̓~�Y�N���Q��^���Ă��邻���ł��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�L�^�~�Y�N���Q�iAurelia limbata�j

�������N���Q�ځE�~�Y�N���Q�ȁE�~�Y�N���Q����  �@ �@

�\�o�����Ȗk�̓��{�C�A�����Ȗk�̑����m�ɐ�������A�Ő��͒����炢�̃N���Q�ł��B �������̃N���Q�ŁA���݂̎c�C���琅�[�T�O�O���܂Ō����A�Q�O���ȏ�ł͐������܂���B ��������ƎP�a�͂R�Ocm���ɂȂ�A�P�̉������F���Ȃ�܂��B�Ȃ��A�P���ɂ͒Z���G�肪�������܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

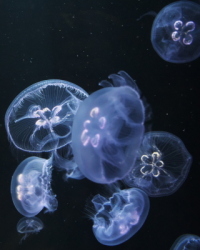

�~�Y�N���Q�iAurelia sp.�j

�������N���Q�ځE�~�Y�N���Q�ȁE�~�Y�N���Q����  �@ �@

���{�ߊC�ł��ł����ʂɌ����A�Ő��͎ア�N���Q�ł��B �k�܂V�O�x�����܂S�O�x���炢�܂ł̐��E���̊C�ɕ��z���A�����Z�x�̒Ⴂ���C���ɑ����B �P�ɓ����Č�����ݍo�A���B�B���S����A���̌`���烈�c���N���Q�Ƃ��Ă�܂��B �P�a�͂R�Ocm���ɂȂ�A�P�̉��ɂ͒���ׂ̍��ĒZ���G�肪�����ɕ��т܂��B �P�̉��������Ɍ����\�����^�ɊJ���A���̂S�����L�тāA���i�M�̗t�̂悤�ȂS�{�̌��r�ƂȂ�܂��B �S�̊ۂ��ݍo������A�����n���`�̐��B�B�����͂ނ��߁A�S�̊�̂悤�Ɍ����܂��B �Ȃ��A���̊�̂悤�Ȑ��B�B�̐��͂S����{�ł����A�T��U�̂��̂��H�ɂ��܂��B ���Y�ّ̂ŁA�I�X�͐��B�B�������ۂ��A���X�͏������F���������Ă��邱�ƂŎ��ʂł��鎖������܂��B �a�͎�ɓ������v�����N�g���ŁA�P���J���邱�Ƃʼn��ӕ��̐G����h�߂���悤�ɕߐH���܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�}���f�B�x���V�X�iAurelia maldivensis�j

�������N���Q�ځE�~�Y�N���Q�ȁE�~�Y�N���Q����  �@ �@

�@ �@

�n���C�ɐ�������~�Y�N���Q�̒��ԂŁA�Ő��͎ア�N���Q�ł��B �P�̉����ɂS�̈ݍo������A������͂ޔn���`�̐��B�B���A�s���N�̊�̂悤�Ɍ����܂��B ��L�̎ʐ^�ł́A���̊�̂悤�Ȗ͗l���T�̌̂��R�d�Ȃ��Ă��܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�~�Y�N���Q����1��iAurelia sp.�j

�������N���Q�ځE�~�Y�N���Q�ȁE�~�Y�N���Q����  �@ �@

�@ �@

�p���I���a���I���Q�[�����C���ɐ�������~�Y�N���Q�̂P��ŁA�Ő��͎ア�N���Q�ł��B �C���ΎY�̃~�Y�N���Q�́A�O�C�̂��̂����P������Ԃ�܂��B �M�тɐ�������~�Y�N���Q���́A���{�Y�̂��̂��P�̎���ɐꍞ�݂������A�����������Ƃ̂��ƁB �E�[�̎ʐ^��������₷���Ǝv���܂����A�ꍞ�݂̐ԕق��J���Ă���悤�ł��ˁB �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

���r�A�[�^�iAurelia labiata�j

�������N���Q�ځE�~�Y�N���Q�ȁE�~�Y�N���Q����  �@ �@

�@ �@

�A�����J�k���A���[���b�p���C�݂ɐ�������~�Y�N���Q�̂P��ŁA�Ő��͎ア�N���Q�ł��B ���{�Y�̃~�Y�N���Q�Ɣ�ׁA�P�̗���(���r)�̒����������̂悤�ɔ��B���Ă��܂��B

�N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�u���[�W�F���[�iCyanea lamarckii�j

�������N���Q�ځE���E���C�N���Q�ȁ�  �@ �@

���B����(�X�R�b�g�����h�̐��C�݁A�k�C�A�A�C�������h�̉��m��)�ɐ������Ă���A�Ő��̋����N���Q�ł��B ���E���C�N���Q�Ȃ̃N���Q�ŁA���������Ă���̂ł��̖��ŌĂ�܂��B �܂��A�p�����ublue jellyfish�v�A�ubluefire jellyfish�v�ƂȂ��Ă��܂��B �Ȃ��A���{���ӂ̐������m�̌̂́A�uCyanea nozakii�^Cyanea capillata nozakii�v�Ƌ�ʂ���邱�Ƃ�����܂��B �{����N���Q��H�ׂ�N���Q�ł��̂ŁA���ΐ����قł̓~�Y�N���Q���a�Ƃ��ė^���Ă��邻���ł��B �� ���{�ŁA�u���[�W�F���[�t�B�b�V���ƌ����ƁA�ʎ�̃N���Q���w�����Ƃ�����܂��B ����́A���{�l������ɕt�����a���p��ł��̂ŁA���{�ȊO�ł͒ʂ��܂���B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�R�e�B�����[�U�c�x���N���[�^�iCotylorhiza tuberculata�j

�������N���Q�ځE�C�{�N���Q�ȁ�  �@ �@

�@ �@

�X�y�C���o���A���X�����̃}�����J���t�߂ɐ�������A�Ő��̎ア�N���Q�ł��B ���ΐ����قł́A�x�����������قƂ̐��������Œ��������̂�W�����Ă��邻���ł��B �p���́A�uFried Egg Jellyfish�v�B�����ڂ��ڋʏĂ��ɂ�������Ȃ��ƂɗR�����܂��B ��������ƌ��r�̐悪���F�ɐF�Â��A�ƂĂ����ꂢ�������ŁA���̌̂ɂ����ꂢ�Ȏ��F�̕t���̂������܂��B �W������Ă������̂́A�������ė��Ă��ɂ͌����܂��A�P�̒������ۂ��c���ʼn��F���ۂ��ł��ˁB �����炭�A�����Ɛ�������Ɨ��Ă����ۂ��Ȃ�A���r�̐�̎��F���N�₩�ɂȂ�̂ł��傤�B �� �p�������Ă���̂ŁA�{��ƃT���N���Q����������������Web�ŎU������܂��B �����̉��g(egg-yolk jelly)�ƖڋʏĂ�(Fried Egg Jellyfish)�͈Ⴂ�܂��̂ŁA�������Ȃ��悤�����ӂ��������B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�J�g�X�e�B���X�iCatostylus mosaicus�j

�������N���Q�ځE�J�g�X�e�B���X�ȁ�  �@ �@

����A�W�A�ɐ������A�t�B���s��������y�b�g�Ƃ��ėA������Ă���N���Q�ŁA�Ő��͎ア�ł��B �F�͐A��(��)�A���A�ƃo���G�[�V����������A�̓��ɋ��������Ă��銌�����̐F�ŕω����܂��B �������͌��������s���A���̎Y���̈ꕔ���N���Q���h�{���Ƃ��Ă��܂��B �� ���{�Ő��̂��u���[�W�F���[�t�B�b�V���Ƃ��Ă��܂����B ���̌�A���̐F�̌̂̑��݂�������A�J���[�W�F���[�t�B�b�V���ƌĂ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�q���E�K���C�g�q�L�N���Q�iAcromitus maculosus�j

�������N���Q�ځE�J�g�X�e�B���X�ȁE�C�g�q�L�N���Q����  �@ �@

�@ �@

����A�W�A�ɐ�������A�Ő��̎ア�N���Q�ł��B ��100�N�Ԃ�ɍĔ�������A���߂ĔɐB�ɐ����������̂ł��B ���ΐ����فA�k����w�A�V�]�m�������ق̂R�قŁA���E���̓W�����s���܂����B �Ȃ��A���牺�ł́A�q���E���̖͗l�͏o�ɂ����Ƃ���Ă��܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�^�R�N���Q�iMastigias Papua�j

�������N���Q�ځE�^�R�N���Q�ȁE�^�R�N���Q����  �@ �@

�p���I���a���̃}�J���J�����ɂ���W�F���[�t�B�b�V�����C�N�ɐ�������A�Ő��̎ア�N���Q�ł��B �P�ɐ��ʖ͗l������̂������ŁA�P�̉��ɉa����荞�ތ��r������A��ɂW�{�̕t���킪�t���Ă��܂��B ���̌`�Ԃ��A�^�R�N���Q�̘a���̗R���ł��B �Ȃ��A�p���́uPapuan jelly�v�A�uSpotted jelly�v�A�uLagoon jelly�v�A�uGolden medusa�v�Ȃǂł��B �̓��Ɋ��������������邽�߂Ɋ��F����тт��F�ɂȂ�܂��B �������̓N���Q�̑̓��Ō��������s���A���̎Y���̈ꕔ���N���Q�����p���܂��B �� ���{�ߊC�ł͊֓��ȓ�̉��g�ȊC��ŁA�Ă���H�A�Â��Șp���ŕʈ��킪�����܂��B �P�a�͂P�Ocm���x�������̂ł����A���ɂ͂Q�Ocm�قǂɂȂ�̂����邻���ł��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�L���m���{�[���W�F���[�iStomolophus meleagris�j

�������N���Q�ځE�r�[���N���Q�ȁ�  �@ �@

��ĉ��݂⑼�̉��g��ɐ�������A�Ő��̎ア�N���Q�ł��B �傫�Ȃ��̂ł͎P�a���Q�Tcm�قǂɂȂ�A�H�p�N���Q�Ƃ��čL�����ʂ��Ă��܂��B ���ΐ����قł́A�p���̐����ق���|���v�����������A�ɐB���������̂�W�����Ă��܂��B �� ���̌�A�H���ŃN���Q���[������H�ׂ��̂ł����A�����ɂ��̎p���̂܂܂Ńg�b�s���O����Ă��܂����B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

���e�E���W�F���[(����)�iRhizostoma luteum�j

�������N���Q�ځE�r�[���N���Q�ȁ�  �@ �@

�@ �@

�吼�m�ɐ�������A�ꎞ���݂���^���Ă����N���Q�ł��B �X�y�C���̊C�m�w�҂����̂����A�N���Q�̗c�̂ɓ�����u�v���k���v�̍̎�ɐ����B �c�̂̓I�[�X�g���A�̎�s�E�E�B�[���̃V�F�[���u���������قŐ��炳��A���E���̓W�������قōs���܂����B ���ΐ����ق́A���̃V�F�[���u���������ق���|���v���A�ɐB���������̂ŁA���E�łQ�Ԗڂ̓W���B �������A�������W���ŁA�����ɂ�Ď��F�ɕω����邻���ŁA�ǂ��܂ő傫���ł��邩���풆�Ƃ̂��ƁB �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�r�[���N���Q�iRhopilema esculenta�j

�������N���Q�ځE�r�[���N���Q�ȁE�r�[���N���Q����  �@ �@

�@ �@

�r�[���N���Q�́A�M�ш�E���M�ш�E���ш�̉��C�ɕ��z���A���{�ߊC�ł͗L���C�Ɛ��˓��C�ɑ����������܂��B �P�a�͂S�O�`�T�Ocm�ɂȂ�A�d�����P�O�s�قǂɂȂ�܂����A�P�a�W�Ocm�ɒB����啨�����邻���ł��B �r�[���N���Q�͐����������������̃N���Q�ł����A�Ԃ����̂͗L���C�ɐ���������̂ł��B �p�����uEdible jellyfish�v�ŁA�܂��ɐH�p�N���Q�����̖��O�ɂȂ��Ă��܂��B �L���C�ł͍ō����̐H�p�N���Q�Ƃ��ċ��Ƃ̑ΏۂƂȂ��Ă���A�A�J�N���Q�Ƃ��ċ����Ŕ̔�����Ă��܂��B �Ȃ��A���݁A�L���C�̂��̂́A���̊C��̂��̂Ƃ͕ʎ�̉\��������A�������s���Ă��܂��B �P�̉��ɐG��͂Ȃ��A�W�{�̌��r�ɂ͂��ꂼ��ɑ����̖_��̕t���킪�t���Ă��܂��B �����A���̕t����͂킸���ȕ����I�h���ł����Ă��܂��Ƃ����̂ŁA�t�����܂܍̎悷��͓̂���B �{��͎��Y�ّ̂ŁA�������B���s���|���v�^����ƗL�����B���s���N���Q�^��������݂ɉ߂����Ȃ��瑝�B���܂��B �� �����َ�ɂ̓q�[���N���Q (Rhopilema hispidum) ��X�i�C���N���Q (Rhopilema asamushi) �����܂��B �q�[���N���Q���L���C�ɐ������܂����A���͏��Ȃ��A�P�������̂ŃV���N���Q�Ƃ��Ĕ̔�����Ă��܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

���T�[�i�W�F���[(����)�iLychnorhiza lucerna�j

�������N���Q�ځE���N�m���U�ȁ�  �@ �@

�@ �@

�쓌�u���W������k�A���[���`���ɐ�������A��^�̃N���Q�ł��B �P�a�͂R�Ocm�قǂɂȂ�A�S�̂��N���[���F�����Ă��āA�P�̉������݂�F�ɂȂ�̂����܂��B �������B�ƗL�����B�����݂ɍs�����G�ȃ��C�t�T�C�N���������A���͎̂��Y�ّ̂ł��B ���������͎P�͔�����ł����A�����Ƌ��ɎM��ɕ���ɂȂ�A�P�a�S�Tcm���ɐ������܂��B �P�̉��ɂ͎O�p�`��̂Ђ��������t���A�_�炩���P�̏�ʂ́A�Ⴂ�~����̓ˋN�ŕ����܂��B �P�̉��ɂ͂S�̌��r������A�������͕����̌���L����R�̃��W�����W���̂Ђ��ɕ�������܂��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

�I�����N���Q(���B�N�g���A)�iAequorea victoria�j

����N���Q�ځE�I�����N���Q�ȁE�I�����N���Q����  �@ �@

���ĂŌ�����I�����N���Q�ŁA�����������ΐF�u���^���p�N���������N���Q�ł��B �t�u���C�g�ɂ�锭���W�����s���Ă��܂����B�t�u���̎h���ɔ������Đ��B�B�����������܂��B �Ȃ��A���{���݂ł݂���̂́uAequorea coerulescens�v�ŁA���ĂŌ�����̂��uAequorea victoria�v�ł��B �����A�ǂ�����a���́u�I�����N���Q�v�ŁA�����_�ł͗��҂����킩�A����̈���Ȃ̂��͕s���ł��B �N���Q�C���f�b�N�X�֖߂�

| |||||||||||

|

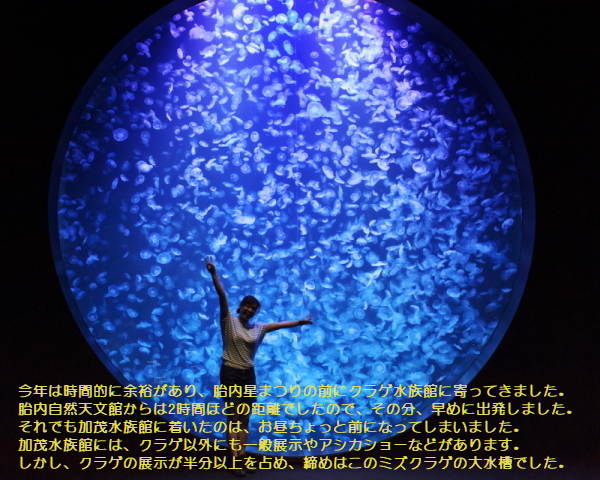

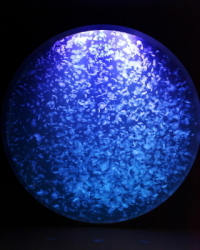

�~�Y�N���Q�̑吅��

�N���Q�h���[���ق̎������̂́A���̒��a�T���̃~�Y�N���Q�̑吅���ł��ˁB ���f�����˗����ꂽ�������������Ă����������̂ŁA�傫���������ł���Ǝv���܂��B  �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�l�̂��Ȃ��ʐ^���B�����̂ł����A�����̒ʂ�傫���������ł��Ȃ��̂Ŗv�ƂȂ�܂����B |

���̑��̓W��

|

�C���f�b�N�X

|

|

���}���^�T�N���}�X�iOncorhynchus masou�j

���T�P�ځE�T�P�ȁE�T�P���ȁE�T�P����

�T�N���}�X�́A�T�P�ڃT�P�Ȃɑ����鋛�ŁA���̉͐�c���^(�����^)�����}���ł���B

�����m�k�����𒆐S�ɕ��z���邪�A�k���珇�ɁA�I�z�[�c�N�C���݂��璩�N�����E�k���{�܂ŕ��z����B ���i�̃r���}�X�A����{�E�����{�̃T�c�L�}�X(�͐�c���^�F�A�}�S)�A��p�̃^�C�����}�X�Ƃ��������킪����B ��{�I�ɂ́A�C�ɉ����ĉ�V���ĂR�O�`�V�Ocm�ɐ������A�Y�����ɐ��k�シ��~�C�^�̋��ł���B �������A�ꐶ��W���ʼn߂����͐�c���^(�����^)������B �~�C�^�͗c�����̂P�`�Q�N���͐�ʼn߂����A�̑��ʂɏ����`�������ÐF�̔���(�p�[�}�[�N)�����ȏ���ԁB �~�C�̎����͂P�O�`�P�Tcm���炢�ɐ��������R���`�T���ŁA���䂪�����đ̐F����F�ɕω�(�X�����g��)����B �G�]�C���i�^�A���}�X�iSalvelinus leucomaenis leucomaenis�j

���T�P�ځE�T�P�ȁE�T�P���ȁE�C���i����

�T�P�ȃT�P���ȃC���i���̋��ŁA�͐�c���^(�����^)�̓G�]�C���i�ƌĂ��B

���[���V�A�嗤���[�A���{�ł́A���{�C���͎R�`���Ȗk�A�����m���͐�t���Ȗk�Ɏ��R���z����B �C���i������ŕ��ނ���Ȃ�A���ƂȂ�B �̒��͂P�S�`�P�Vcm���x�ŁA�Y��������z���܂ł̐����j�̓C���i�Ƃقړ����ł��邪�A���␅����D�ށB �z���シ���~�C�����A�Q�`�R�N���x���͐�ʼn߂����A�X�����g�������̂��~�C����B ���Y�ł̃X�����g���̔䗦���قȂ�A���X�͑唼���~�C���邪�A�c���^�������͂���B  �W���n�Ȃ̂ŁA�����炭���}���A�G�]�C���i�Ƃ����̂��������ł��ˁB �����Ɨ����Ă��܂����̂ŁA�����ɂȂ�ď����Ă��������Y��Ă��܂��܂����B �T�N���}�X�̉͐�c���^�����}���ŁA����Ȃ��̕ӂ�ł͍~�C�^�������Ƃ̂��Ƃł��B �A���}�X�̓C���i�̒��ԂŁA�~�C�^���A���}�X�A�����^���G�]�C���i�ƌ����܂��B �̑��Ɣw���ɑ傫�Ȕ��������Ԃ̂������ŁA�����͐����ƂƂ��ɑ傫���Ȃ邻���ł��B �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�I�I�J�~�E�I�iAnarhichas orientalis�j

���X�Y�L�ځE�Q���Q���ځE�I�I�J�~�E�I�ȁE�I�I�J�~�E�I����  �X�Y�L�ڃI�I�J�~�E�I�Ȃɑ�����C�����B �I�I�J�~�E�I�́A���̌�����̂��߁A�ǂ������قɓW�����ꂢ��C�����ł�����B ���k�n���k������I�z�[�c�N�C�A�x�[�����O�C�̐��[�T�O�`�P�O�O���̊�ʈ�ɐ�������B �̒��͂P���قǂɂȂ�A�M���|�̒��ԂȂ̂ŁA�{��������悤�ȍג����̌`�����Ă���B �̐F�́A�ÐF�A�Ê��F�A���F�A�Ԋ��F�ȂǂŁA���ɂ͋���Ȏ�������ł���B ���̎��ŊL�ނ����ݍӂ�����A�b�k�ނ����ݐ��ĐH�ׂ�B

�����قŎ��X�������邱�Ƃ�����I�I�J�~�E�I�B

�V�R���͂߂����ɒނ�Ȃ����A�ȋ��ŁA���̋������������͂Ƃ��B �I�I�J�~�E�I�̌��Ɍ����Ă���A���_�̂��鉩�F���ۂ����̓A���}�X�Ȃ̂ł��傤���B �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�~�Y�_�R�iEnteroctopus dofleini�j

����`���j�E���r�`��ځE�^�R�ځE�}�_�R���ځE�}�_�R��ȁE�}�_�R�ȁE�~�Y�_�R����  �@ �@

�@ �@

�}�_�R�Ȃɑ�����^�R�̈��ŁA���E�ő�̃^�R�ł���B�ʖ��̓I�I�_�R�B ���C���̃^�R�ŁA��ɓ��{�̓��k�n���Ȗk�̊C�ɍL�����z���Ă���B ��Ȑ����ꏊ�͖k�����m�ŁA�J�i�_���͂��߁A�k�A�����J���ݕ��ɂ��������Ă���B �^�R�ލő傾�������Ĕ��ɑ傫���A�̒��͑�(�r)���L����ƂR�`�T���A�̏d�P�O�`�T�Okg�ɂȂ�B ���̍ő�L�^�ł́A�̒��X.�P���A�̏d�Q�V�Qkg�ɒB���Ă���B

�~�Y�_�R�͂Q�C�����Ă��āA�P�C�͓�������Ă����̂ł����A�}�ɉ��Ɉ�������ł��܂��܂����B

�������ŏ������Ȃ�A���x�݃��[�h�ɓ������悤�ł��B �����P�C�͎Y������������������Ǝ��悤�ɕǂɂւ�t���Ă��܂����B �~�Y�_�R�͐������鋐��ȃ^�R�ł����A���͕s�ނ荇���ȂقǏ������ł��B �����A�z�Ղ̑傫������т��炷��ƁA�ǂ�������X�̂悤�ȋC�����Ă��܂��B ���Ƃ���ƁA�����ɗ���O�Ɏ��Ă����Ƃ������Ƃł��傤�ˁB �Y����ɂ͎���ł��܂������Ȃ̂ŁA�Q�C�݂���̂͌㏭����������܂���B �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�g�N�r���iPodothecus sachi�j

���J�T�S�ځE�J�W�J���ځE�g�N�r���ȁE�g�N�r�����ȁE�g�N�r������  �@ �@

�J�T�S�ڃg�N�r���Ȃɑ����鋛�ŁA�n�b�J�N�A�T�`�ȂǑ����̒n����������B �k���{�A�s���[�g�����p�A���N�����̓��݂ȂǁA�����m�k�����𒆐S�ɕ��z����B ���݂̐�C�ɕ�炷�ꐶ���ŁA��ʂ⍻�D�ɑ̂��������A�b�k�ނ⑽�їނ���ɕߐH����B �̂͊p�����čג����A�����@��Ɍ����Đ��A�̒��͂S�O�`�T�Ocm���ɐ�������B �w�r���͂W�`�P�O�{�̞���(���傭���傤)�ƂP�Q�`�P�S�{�̓���ō\�������B �q���̌`�Ԃ͎��Y�ňقȂ�A�I�X�̑�Q�w�r�����\�r���̓�����ٗl�ɒ������B���Ă���B ���������˂��o�āA�����ɂP�O�{�ȏ�̒Z�����q�Q������̂������B �a���̃g�N�r���́A�I�X�Ɍ����邱�̑傫�Ȕw�r�����\�r���ɗR������B �܂��A�n�b�J�N�Ƃ������́A�̂̒f�ʂ��W�p�`�ł��邱�ƂɗR������B �T�`�Ƃ����a���́A�w���́usachi�v�Ɏg�p����Ă���B

�g�N�r���̃I�X�̔w�r�����\�r���́A���ʐ^�̂悤�ɒ����ė��h�ŁA�a���̗R���ɂȂ��Ă��܂��B

���̗ǂ����g���������ŁA�h�g�A���Ă��A�����ȂǁA�l�X�Ȓ����@�ŏ�������܂��B �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�}�A�W�iTrachurus japonicus�j ���X�Y�L�ځE�X�Y�L���ځE�A�W�ȁE�A�W���ȁE�}�A�W����  �X�Y�L�ڃA�W�Ȃɕ��ނ���鋛�ŁA�k�������m�̉��݈�ɕ��z����C�����ł���B �͖̂a���`�ł�⑤�G���A�����͒��قǂʼn��ɘp�Ȃ��āA�w�r����W���������͂܂������ɐL�т�B ���̑�����ɂ͞���̗�(�ŗ�)���U�X�`�V�R���ԁB�\�r���̑O�[���ɂ͂Q�{�̞���������B �����͂T�Ocm�ɒB����傫���ɂȂ邪�A�悭���l�����̂͂R�Ocm�O��܂ł̂��̂ł���B �̐F�Ƒ̌`�́A�c�C�̊�ʈ�ɒ蒅����u�����^�v�ƊO�m����V����u��V�^�v�ňقȂ�B �����^�͑S�̓I�ɉ��F���������Ȃ�A�̍��������Ȃ�B��V�^�͍����ۂ��Ȃ�A�ג����̌`�ɂȂ�B

�A�J�E�~�K���Ɠ��������Ƀ}�A�W���j���ł��܂����B

�Q�������ĉj���ł��܂������A�w�������F���ۂ������^�̃}�A�W�ł��B �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�A�J�E�~�K���iCaretta caretta�j ���J���ځE���ځE�E�~�K����ȁE�E�~�K���ȁE�A�J�E�~�K������  �@ �@

�E�~�K���ȃA�J�E�~�K�����ɕ��ނ����J���ŁA�{��݂̂ŃA�J�E�~�K�������\������B �吼�m�A�����m�A�C���h�m�A�n���C�ƁA�ɒn�ȊO�̊C�ɐ�������B �Y���n�́A�č������A�I�[�X�g�����A�k���A�I�}�[���A�M���V���A�g���R�A�u���W���A��A�t���J���a���ȂǁB ���{�����ł́A���B��C�݁A�a�̎R���암�A����C�݁A���v���ŎY�����m�F����Ă���B �b���͂U�T�`�P�O�Ocm�A�̏d�͂V�O�`�P�W�Okg�ɂȂ�A�w�b�͝G���ŁA���b�Ƒ�P���b�͐ڂ���B ���b�͍��E�T�������唼�����A�S���̂��̂⍶�E��Ώ̂̌̂��m�F����Ă���B �����b�͍��E�ɂR��������B�b�̐F�́A�w�b�͐Ԋ��F�`���F�A���b�͒W���F�ł���B �Ⴂ�̂ł͔w�b�ɂ͂R�̋؏�̐���オ�肪���邪�A�����ƂƂ��ɏ�������B ���Y�̈Ⴂ�́A�I�X�̐��̂ł͑O���̒܂����ɘp�Ȃ��A�����������Ƃł���B ��V�����ŁA���{�śz���������̂��A�J���t�H���j�A�������܂ʼn�V�������Ƃ��������Ă���B �܂��A���{���܂�̌̂́A��������ƍĂѓ��{�ߊC�܂ʼn�V���邱�Ƃ��m�F����Ă���B

�A�J�E�~�K���́A�}�A�W�Ɠ��������Ŏ����Ă��܂����B�b�����Ԃ��ۂ��A�������Ă��܂��B

�Ȃ��A�b���́A�A�I�E�~�K���ł̓c�����Ƃ��Ă���A�^�C�}�C�͂��낱��Ȏ��ŁA���������܂��B �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�x�j�Y���C�K�j�iChionoecetes japonicus Rathbun�j

���G�r�ځE�G�r���ځE�J�j���ځE�P�Z���K�j�ȁE�Y���C�K�j����

�P�Z���K�j�ȃY���C�K�j���ɑ�����J�j�ŁA���{�C�A�k���N�A���V�A�ȂǂŐ��g������Ă���B

�P�X�O�U�N�ɕč��C�m�����D�A���o�g���X�������n�����[�X�U�O���ō̎悵���̂��ŏ��̔����B �P�X�R�Q�N�ɕč��C�m�����w�҃��A���[�E���X�o���ɂ��L�ڂ��ꂽ���A�����A���{�ł͒m���Ă��Ȃ������B �P�X�T�O�N�ɂȂ��āA�A�n���ō̏W����A�R�{�F���ɂ���āu�x�j�Y���C�K�j�v�Ƃ����a�����t����ꂽ�B �Y���C�K�j(�Q�O�O�`�U�O�O��)�������[�̐[���ꏊ(�T�O�O�`�Q,�T�O�O��)�ɐ�������B �S�̂ɐԊ��F�ŁA���M�ɂ��N�₩�ȍg�F�ɂȂ�B��łȂ��Ă��Ԃ��̂��A�a���̗R���Ƃ����B �Y���C�K�j��I�I�Y���C�K�j�ɔ�ׂĊk�������_�炩���Ĕ����A�����������̂ʼn��M�Őg���k�݈Ղ��B ���̂��߁A�ʋl�Ȃǂ̉��H�H�i�̍ޗ��Ƃ��đ��p����Ă��邪�A�����K�j�̗��ʂ�����B ���̐g�͊Â݂������A�h�g�ł̓Y���C�K�j��I�I�Y���C�K�j�������������ƌ�����B ���݁A�����ł͎R�A������v�ȋ���ł���B�Ȃ��A�����ی�̂��ߓ������玓�͕ߊl�֎~�ƂȂ��Ă���B �g���}�G�r�iPandalus hypsinotus�j

���G�r�ځE�G�r���ځE�R�G�r���ځE�^���o�G�r��ȁE�^���o�G�r�ȁE�^���o�G�r����

�^���o�G�r�ȃ^���o�G�r���̃G�r�ŁA�̒��Q�Ocm���ɂȂ��^��ł��B

���邢��F�̑̐F�ɁA���F�̉��ȁA�����ɔ������䂪�U���̂������ł��B �z�p�͑O�������肠����A�����b���̂P.�T�{�قǂ�����B ���䌧�Ȗk�̓��{�C���A�k�C���Ȗk�̐��[�P�O�O�`�S�O�O���ɐ�������B �x�R�p�ł悭�l��邱�Ƃ��W���a���̗R���B ��ʂɃ{�^���G�r�ƌĂ�邱�Ƃ����邪�A�W���a���u�{�^���G�r�v�Ƃ͕ʎ�ł���B �z����A�S���܂ł̓I�X�ŁA���̌�A���X�ɐ��]�����A�T�łP��ڂ̎Y�����s���B ���̌�A�P�N�ԕ������ěz��������B���̌�A�P�N�Ԃ͕��������A�V�łQ��ڂ̎Y�����s���B �P�N�ԕ������ěz����������A�W�Ŏ������s����B�Ȃ��A���N�Y������̌Q�����邱�Ƃ��m�F����Ă���B  ���̊�ɂւ�t���Ă���̂��x�j�Y���C�K�j�ŁA�n�T�~�̑傫���⑫�̒������猩�ăI�X���Ǝv���܂��B �����̒ʂ�A��ł�O����Ԃ��F�����Ă���̂��A�a���̗R���ł��B ���̉E���̊�ɂւ�t���Ă��邪�A�g���}�G�r�ł��B�����̔������䂪���Ăł��ˁB �����A���̉������A�̐F�������������ĊD�F�Ɍ����܂��B �Ȃ��A�{�^���G�r�ɂ͂Ȃ������̉����܂������Ă��܂��B �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�z�b�R�N�A�J�G�r�iPandalus eous�j ���G�r�ځE�G�r���ځE�R�G�r���ځE�^���o�G�r��ȁE�^���o�G�r�ȁE�^���o�G�r����  �^���o�G�r�ȃ^���o�G�r���̃G�r�ŁA�̒��P�Qcm���ɂȂ�B �S�g���Ԟ�F�����Ă��āA�̂�r���ג����A�b���_�炩���B�z�p�͍ג����A�����b��1.5�{�ȏ゠��B �O����R�Ԗڂ̕��߂̌㔼���ɏ�����̏����ȓˋN������A�����Ȃ����Ă���悤�Ɍ�����B �������Ȗk�̓��{�C���݂���{�錧���Ȗk�̑����m�A�I�z�[�c�N�C�A�x�[�����O�C�A�J�i�_���݂܂ōL�����z����B ���{�ߊC�ł́A���[�Q�O�O�`�U�O�O���قǂ̐[�C���D��ɐ������Ă���A�K�����͂O�`�W���Ƃ���Ă���B ���̂��߁A���ܓx�C��ł́A���[�P�O�O�����x�̐��[�ɂ����z���Ă���B ��ʂ̗��ʖ��́A�A�}�G�r�A�i���o���G�r�ŁA�d�v�ȐH�p��Ƃ��ċ��l����Ă���B

�����̈ꕔ���Ԏ肵�āA�A�N�����̔��Ŏ��炳��Ă����̂��A���̃z�b�R�N�A�J�G�r�ł��B

�s��ł̓A�}�G�r�Ƃ��ė��ʂ��Ă���̂ŁA���ꂪ�a�����Ǝv���Ă��܂����B ���̃G�r�����āA�W���a�����z�b�R�N�A�J�G�r���ƒm��܂����B���̎�����m��l�͏��Ȃ��C�����܂��B �Ƃ������A�z�b�R�N�A�J�G�r�Ƃ����a�����̂��̂��A��ʓI�ł͂Ȃ��C�����܂��B �� �W���a���̃[���e�C�J�ł͂Ȃ��A�ʏ̂̃j�b�R�E�L�X�Q����ʂɒm��n���Ă���̂Ɏ��Ă��܂��ˁB �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�}�{���iHalocynthia roretzi�j ���}�{���ځE�}�{�����ځE�}�{���ȁE�}�{������  �}�{���ȁE�}�{�����̑�\��ŁA��ʂɃz���Ƃ����Ɩ{����w���B �Ԃ�������ɕ�܂�A�����̊p��̓ˋN�̂���C�{������B �Ȃ��A�F�͓V�R���͔����ԂŁA�{�B���͐Ԃ݂������Ȃ�B���˓��C�ɂ͐^�����Ȍ̂�����B ��B�k���A���˓��C�A���{�C�A�O�͘p�Ȗk�̑����m���A�k�C���ɐ������A���N�����ɂ����z����B �z���͗c�̂̂Ƃ��ɂ͐ҍ�������A���ɋ߂��`�Ԃ������A���R�Ɉړ�����B ���̌�A��Ȃǂɒ������A��v�Ȕ�X(�Ђ̂�)�ɕ�܂ꂽ�A���̂ɐ�������B �g�̂̏㕔�ɂ͓����ǁA�o���ǂ�����A�o���ǂ́|�`�A�����ǂ́{�`�����Ă�B �����ǂŐ����̔����ȃv�����N�g���Ȃǂ�ێ悵�A�������C����r�������o���ǂ���o���B

�����ł̓��e���悭�o���Ă��܂���̂ŁA�}�{�����ǂ����肩�ł͂���܂���B

�����A�����ڂł́A�F�ȊO�}�{���ɂ�������ł����̂ŁA�}�{���Ƃ��Ă��܂��B �����}�{���́A���˓��C�ɐ������Ă���Ƃ����L��������܂����̂ŁA���݂͂��Ă���悤�ł��B �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�C�\�M���`���N�iActiniaria�j ���C�\�M���`���N�ځ�  �C�\�M���`���N�́A�C�\�M���`���N�ڂɑ����铮���̑��̂ł���B �_�炩�����Ғœ����ŁA���̉��ɓł̂���G������B ��̏�Ȃǂɒ蒅���Đ������A�̂͊�{�I�ɂ͉~���`�ł���B ��̖ʂ����ՂƂ�сA���̒����ɂ͌�������B���Ղ̎��ӂɂ͑����̐G�肪���ԁB ���ʂ͑��ՂƂ��A�����Ŋ�Ȃǂɋz�����邪�A���ʂ͎�����cm���x�̑��x�ňړ����邱�Ƃ��ł���B ���ʂ͎��Y�ّ̂ł���A�̊O�������͛z������Ƒȉ~�`�ő@�т��������v���k���c���ƂȂ�B ���ꂪ�蒅���Đ������A���̂ƂȂ邪�A�������B(�����o��)���s�����̂������B

�����ł̓��e���悭�o���Ă��܂���̂ŁA��ނ͒肩�ł͂���܂���B

�[�C���Ə�����Ă����悤�ȋC�����܂����A�ڍׂ͕s���ł��B �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�A�V�J�iOtariinae�j ���l�R�ځE�C�k���ځE�N�}���ځE�N�}���ځE�A�U���V��ȁE�A�V�J�ȁE�A�V�J���ȁE�A�V�J����  �@ �@

�@ �@

�A�V�J�Ȃ̊C�������ŁA�L�`�ɂ̓A�V�J�Ȃ̑��̂ł�����B�p���́A�usea lion�v�B �A�V�J�Ȃɂ̓I�b�g�Z�C�A�g�h�A�I�^���A���܂܂�邪�A���ꓙ(���ɃI�b�g�Z�C)��ʈ����Ƃ���ꍇ������B �A�V�J�̒�`�ɂ͗h�炬������A���`����L�`�܂ŁA���낢��ȕ������������B �ł����`�̃A�V�J�́A��z���A�V�J���w���A�p���́usea lion�v�̓A�V�J���Ȃ̑��̂ɂȂ�B

�v�[�����䂪����ʼnj�����A�V�J�̃��X�ƁA�A�I�b�A�I�b�Ɩ�������A�V�J�̃I�X�B

�����Ď��X�A���X���v�[�������яオ���Ă��܂��B�����āA�܂��A�v�[���ɔ�э���ł����܂��B �E�̂Q���́A���̔�яオ�������̂��̂ŁA�߂ɐL�т������Ă����āA�p�b�ƑO���Ŏx���܂��B �W���C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�S�}�t�A�U���V�iPhoca largha�j ���l�R�ځE�C�k���ځE�N�}���ځE�N�}���ځE�A�U���V��ȁE�A�U���V�ȁE�S�}�t�A�U���V����   �@ �@

�A�U���V�ȃS�}�t�A�U���V���ɑ�����C���M���ށB�A�U���V�Ƃ��Ă͒��^�̕��ނł��B �x�[�����O�C�A�I�z�[�c�N�C�𒆐S�Ƀ`���N�`�C�A���{�C�A�����m�k���A�s���[�g�����p�A�݊C�E���C�ɕ��z����B �̒��́A�I�X�łP�V�Ocm�O��A���X�łP�U�Ocm�O��ŁA�̏d�͂V�O�`�P�R�Okg�قǂɂȂ�B ���{�̐����ق⓮�����ōł��������炳��Ă���A�U���V�ł���B

�v�[���ɓ��肽�����A�V�J�����ē��ꂸ�A�v�[���̒[�̕��ŗl�q�����Ă����S�}�t�A�U���V�̎q���B

�^�C�~���O�����v����āA�v�[���ɔ�э��Ǝv������A�����ɂt�^�[�����Ĕ�яオ���Ă��܂����B ���̊ԁA�ق�̐��b���ł��B�A�V�J�̃I�X�Ƃ́A�̊i���{���炢�Ⴂ�܂��̂ŁA��قǕ|����ł��傤�ˁB |

�߉��s�����ΐ����ق̃N���Q���[����

|

�N���Q���[����

�Ō�ɉ��������͂Ȃ����ƕ��F���Ă���ƁA�N���Q���[�����̊Ŕ��ڂɗ��܂�܂����B ����͐H�ׂȂ��ƂƁA�������������B�o�Ă����̂���̎ʐ^�̃��[�����ł��B �ꌩ�A���R�̕��ʂ̏ݖ����[�����Ɍ����܂��ˁB���\�������������ł���B �ł��A�˂ɂ̓N���Q�����肱�܂�A�L���m���{�[���N���Q�����̂܂܂̌`�Ńg�b�s���O�B ���̎p�̂܂܂̃N���Q�́A�C���p�N�g������A�N���Q�����ڂ̃��[�����ł��B �א�̃N���Q�͂����ʂ�ł������A�N���Q�p�̕��̓��W�����W���A�V�R�V�R�B �˂̕��́A�̂ljz�����悩�����̂ŁA�X�b�Ɠ����Ă��܂��A�N���Q�͊����܂���ł����B ���̃��[�����ɖ������āA�N���Q�����ق���ɂ��܂����B |

�t�߂̓��{�C�̕��i

|

�C���f�b�N�X

|

|

�����T�O�������猩�����ΐ�����  �A��Ɍ����T�O���������������āA���ΐ����ق̑S�i���B�������̂ł��B �C�݂ɒ���t���悤�Ɍ��Ă��Ă���A�E�Ɍ�����g���l����ʂ蔲�����Ƃ��낪���ԏ�ł��B ���̍��Ɍ����鏬������R�ɂ́A�����r�铔�䂪�����Ă��܂��B ���i�C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

���ΐ����ٕt�߂̊��  �@ �@

�@ �@

�A��̌����T�O�����A�����V�����́A���{�C�ɉ����đ����Ă���A�����Ō���ꂽ���i�ł��B �����̒ʂ�A���H�̒������ɍr�X������ʂ��L�����Ă��܂��B ���i�C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

�r�q�R�t�߂̊��  �@ �@

�@ �@

�r�q�R�t�߂̌����T�O���������̕��i�ł��B��i���̎ʐ^�̂悤�ɊC�݂̒����e�ɓ��H������܂��B ���̕ӂ�̒n�w�͂R�O���قnjX���Ă��āA�_�炩����̐Z�H���i��ł��܂��B ���̂��߁A�d���₪����ɕ���ŊC�������o���Ă��܂��B ����g�n�`���C���ɂ������Ă��āA�ǂ�����ɂȂ��Ă���̂ł��傤�B �������Ă��鋙�D�����ǂ��A�߂��Ɍ����Ă��܂����B �b�͕ς��܂����A�݂��瑱���r�q�R�ɂ́A�r�q�_�Ђ�����A�n�C�L���O�R�[�X����������Ă��邻���ł��B ���i�C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

���R��(�͂�����)  �@ �@

��قǂ̍r�q�R�̃n�C�L���O�R�[�X�����R���̕��ɑ����Ă���悤�ł��B �R�NJC�݂̃V���{���ŁA�R,�O�O�O�N�O�̉ΎR�����ŏo�����Ƃ����Ă��āA�����V�Q���̓��ł��B ���l���瓇�܂łP�V�V���̐Ԃ������������Ă��āA���ɂ͎U���H����������Ă��邻���ł��B �܂��A�Q�U�R�i�̐Βi�����Ɣ��R�_�Ђ�����A��������̓��{�C�̒��]�͐�i�Ƃ̂��ƁB �c�O�Ȃ���A���̂Ƃ��͋��̉��C�H�����ŁA�n�邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B ���i�C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

���ۑ�t�߂̊��  �@ �@

�R�lj�����߂��āA�����T�O�������獑���V�����ɓ���A�����i�Ƃ��낪���ۑ�ł��B ���̓�����̊C�݂��A��ʂ���������C�݂ŁA���R��̔�ߗ��������炱����Ō����܂��B ���i�C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

���U��  �@ �@

�����V����������ɓ쉺���čs���ƁA���U��̒��ԏꂪ�����āA�����߂��Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B ���U��́A�w��ߗ��Ƃ���ɒ��p�ɔ��B��������ߗ����������A���U��ςݏd�˂��悤�Ɍ����܂��B ���i�C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

���U��t�߂̊��  ��i�́A���U��߂��̊�ʂł��B���U��Ɠ������A��ߗ��ƒ���ߗ��������܂��B ���i�́A���U��ɂقNj߂���̗���ł��B�����T�P���̊�ŁA����ɂ͏�Ζ��������Ă��܂��B ���̂Ȃ��ɁA�V�R�L�O���̃}���o�V�������o�C�������Ă��邻���ł��B ���i�C���f�b�N�X�֖߂�

|

|

��쎛�t�߂̊��  ��쎛(��������)�̋߂��Ō���������ʂł��B ���̊�́A��ߗ���������ߗ����ڗ����Ă���A���U��t�߂Ƃ͈�ۂ��قȂ�܂��B |

�@

�@