網引湿原で見かけた野草(Ⅰ)

加西市網引町にある県内有数の滲水湿原である網引(あびき)湿原とその周辺で見かけた野草たちです。

湿原の植物群落は、イヌノハナヒゲ群落、ヌマガヤ群落の2群落に大きく分かれていて、

トキソウやサギソウ、ムラサキミミカグサ等の希少植物が確認されています。

湿原の植物群落は、イヌノハナヒゲ群落、ヌマガヤ群落の2群落に大きく分かれていて、

トキソウやサギソウ、ムラサキミミカグサ等の希少植物が確認されています。

< トピック >

今回、新たに見かけた下記の草本を追加しました。

タネツケバナ、ナズナ、カンサイタンポポ、ホトケノザ

今回、下記の写真を追加しました。

キセルアザミ、オオイヌノフグリ

タネツケバナ、ナズナ、カンサイタンポポ、ホトケノザ

今回、下記の写真を追加しました。

キセルアザミ、オオイヌノフグリ

ここでは、被子植物はAPG III体系で、その他は従来の体系で掲載しています。

- アブラナ目

- アブラナ科(タネツケバナ、ナズナ)

- イネ目

- イグサ科(イグサ)

- イネ科(ハルガヤ、カモノハシ、チヂミザサ、チゴザサ、ササクサ)

- カヤツリグサ科(コマツカサススキ、ヤマイ、ゴウソ、ヤチカワズスゲ、

シカクイ、コイヌノハナヒゲ、ミカヅキグサ) - オモダカ目

- オモダカ科(ヘラオモダカ)

- キク目

- キキョウ科(キキョウ、ツリガネニンジン)

- キク科・アザミ亜科(ノアザミ、キセルアザミ)

- キク科・キク亜科(ガンクビソウ、サジガンクビソウ、オケラ、サワシロギク、

シラヤマギク、ヨメナ、タカサブロウ、サワヒヨドリ、

ヒヨドリバナ、ハキダメギク) - キク科・タンポポ亜科(ブタナ、スイラン、カンサイタンポポ、オオジシバリ、

ニガナ、ハナニガナ) - キジカクシ目

- アヤメ科(ノハナショウブ、オオニワゼキショウ、ニワゼキショウ)

- キジカクシ科(ヒメヤブラン、ミズギボウシ)

- ススキノキ科(ユウスゲ)

- ヒガンバナ科(ヤマラッキョウ、ナツズイセン)

- ラン科(カキラン、キンラン、サギソウ、コバノトンボソウ、トキソウ)

- キントラノオ目

- スミレ科(ツボスミレ)

- トウダイグサ科(アカメガシワ、オオニシキソウ)

- キンポウゲ目

- キンポウゲ科(センニンソウ)

- ツヅラフジ科(アオツヅラフジ)

- シソ目

- オオバコ科(オオイヌノフグリ)

- キツネノマゴ科(キツネノマゴ)

- シソ科(アキノタムラソウ、トウバナ、ホトケノザ、クサギ、タツナミソウ)

- タヌキモ科(ホザキノミミカキグサ)

|

網引湿原で見かけた野草(Ⅰ)

和名インデックス |

|

タネツケバナ(Cardamine occulta)

<アブラナ目・アブラナ科・タネツケバナ属>

アブラナ科タネツケバナ属の1・2年草で、在来種。 長らくヨーロッパの山地に広く分布する"Cardamine flexuosa"と同一種とされていた。 しかし、DNA解析により別種とされ、2016年に現在の学名に変更された。 生育環境も、前者が山地の林縁などを好むのに対して、本種は水田などの湿った場所を好む。 日本では、北海道から本州、四国、九州、南西諸島と広く分布する。 海外では、アジアの農耕地域に広く分布している。 草丈は10〜50cmで、花期は3月〜5月、果期は4月〜6月である。 根茎はなく、茎は基部で分枝して、上向きか、傾伏して直立する。茎の下部は暗紫色を帯びる。 葉は互生し、茎の基部や下部に一回羽状複葉の葉を付けるが、大きさは変異が大きい。 葉柄は長さ数cmで、長楕円形の側小葉は2〜7対付き、頂小葉は側小葉より少し大きい。 茎葉は3〜15個付き、葉柄を含めて長さ3〜6cmである。 花は茎頂の総状花序に多数付き、白い4弁花で、花弁の長さは3〜4mmである。 通常、オシベは6個(稀に4個)で、メシベは1個である。 萼片は4個で、長さは2.5〜3.5mmである。 果実は、長さ2cm内外の無毛の長角果で、細い円柱形。斜め上を向く。 熟すと下側から捲れ上がり、褐色の種子を弾き飛ばす。 帰化植物のミチタネツケバナと似ているが、下記の点で区別できる。

オオバタネツケバナは、頂小葉が側小葉よりかなり大きく、茎は紫色を帯びない。 花期が9月〜11月のアキノタネツケバナもあるが、種として分けるか否か諸説ある。

2024/3/16

駐車場近から第1獣害防止ゲートまでの間で、通路脇の水路際で花を付けていました。 長角果が斜上して、側小葉が狭楕円形である点で本種と判断しました。 | |||||||

|

ナズナ(Capsella bursa-pastoris)

<アブラナ目・アブラナ科・ナズナ属>

アブラナ科ナズナ属の越年草で、在来種。 日本も含め、北半球に広く分布している。日本では、全国に分布する。 草丈は10〜50cmで、花期は3月〜6月。ただし、最近は真冬でも開花が見られることがある。 根生葉はロゼットを作り、長さ5〜10cmの倒披針形で、羽状に裂ける。早春の裂片は細い。 茎葉は互生して、長さ1〜5cmの狭披針形。無柄で、基部は茎を抱き、葉は裂けない。 花は直径4mm前後の白い4弁花で、花弁は長さ2〜4mmの倒卵形。萼片も4個ある。 オシベは6個で、メシベは1個。下部に果実ができ、先端部では次々につぼみが出来て開花する。 果実は角果で、長さは4〜10mmの倒三角形。上部が凹んで、ハート形になる。 春の七草の1つで、若苗を食用にする。かつては、冬季の貴重な野菜であったことによる。

2024/3/16

駐車場近から第1獣害防止ゲートまでの間で、通路脇や畑の畔などに群生していました。 網引湿原に来た時期によるのでしょうが、ここでナズナを見たのは初めてです。 | |||||||

|

イグサ(Juncus effusus var. decipens)

<イネ目・イグサ科・イグサ属>

イグサ科の植物で、標準和名は「イ」。最も短い和名でもある。 湿地や浅い水中に生える植物で、泥の中に根を張る。 ちょっと変わった姿で、先のとがった細い茎が束になったような形をしている。 この茎のようなものは花茎で、本当の茎は地下茎となっている。 葉は、花茎の基部を包む短い鞘状に退化し、葉はないように見える。 花は、花茎の途中から出ているように見えるが、花までが花茎で、その先は苞にあたる。 花序は、短い花柄を持つ多数の小花の集まりで、6つの小さな花弁がある。

2022/6/18

第2湿原と奥池との境目辺りで見かけたイグサです。 咲きかけの花も見られましたが、多くは果実になっていました。 | |||||||

|

ハルガヤ(Anthoxanthum odoratum)

<イネ目・イネ科・イチゴツナギ亜科・イチゴツナギ連・ハルガヤ属>

イネ科ハルガヤ属の多年草で、ヨーロッパ原産の帰化植物。 明治時代に牧草として移入されたもので、酸性土壌を好み、路傍や草地に生える。 株になって生育し、春に直立する特徴のある花序を出し、花茎は数十cmになる。 1つの小穂は10mm程で、最初にオシベが伸び、オシベの落下後にメシベが出てくる雄性先熟である。 花穂には甘い香りがあり、乾燥するとその香りは一層強くなる。

2022/6/18

網引湿原の最初の獣害防止ゲートとバイオトイレの中間あたりで見かけたハルガヤです。 花序が大きく開いていたので、ハルガヤとは思えず、最初は何だか分かりませんでした。 後でいろいろ調べていて、ハルガヤもこのように大きく穂が開くことがあると知りました。 通常、ハルガヤは株立ちになるのですが、花茎は数本確認できただけです。 おそらく、土手の手入れが良くなされていて、除草を受けたためだと思われます。

| |||||||

|

カモノハシ(Ischaemum aristatum)

<イネ目・イネ科・キビ亜科・ウシクサ連・カモノハシ属>

イネ科カモノハシ属に属する多年草で、在来種。 日本では、本州から四国、九州に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国、ベトナムに分布する。 草丈は30〜90cmで、基部は少し横に這い、節ごとに曲がって斜上し、上部は直立する。 葉は長さ15〜30cmの線形でやや硬く、通常無毛で、縁はざらつく。 葉舌は長さ2mm前後の切形で膜質、縁は毛状。葉鞘は平滑で、上部の縁にだけ長毛がある。 花期は7月〜10月で、葉の間から細く直線状の柄が伸び出し、長さ4〜8cmの穂状花序を出す。 花序は1個の狭楕円体に見えるが、背面が平坦な2個の花序が密着して1個に見えているもの。 この2個の花序が付いている様を、カモのクチバシに見立てたのが和名の由来。 この花序の片面に長さ5〜6mmの小穂が組になって密着するように並んでいる。 第一小穂には短い柄があり、第二小穂はその柄の基部に付いて柄はない。 第一小穂の2個の小花は雄花で、第二小穂は第一小花は雄性、第二小花は両性花である。 第1苞穎は革質の倒披針形、第2苞穎は舟形、第3穎は薄膜質である。 第4穎は2深裂して背面から芒が出るが、1〜4.5mmと短い。 近縁種のケカモノハシは砂地に生える海浜植物で、穂一面に毛が生え、茎の節にも毛が生える。 タイワンカモノハシは、本州の紀伊半島以南から南西諸島に分布し、芒が5〜7mmと長い。

2022/6/18

第2湿原の木道から少し離れた所に生えていたカモノハシです。 細長い穂が10本ほど立ち上がっていて、穂にはメシベらしきものが付いたものもありました。 後で調べていてカモノハシと分かったのですが、1個に見えた花序は、2個からなるとのこと。 花序の片面は平面で、平面同士が密着しているので、外見は1個の花序にしか見えません。 最初、下段右のツルッとした花序は開花前の状態かと思ったら、開花後の状態でした。 左の花序で、茶褐色のものが付いていますが、オシベの葯もメシベの柱頭も茶褐色のようです。 解像度が悪いのですが、棒状のものとモジャっとしたものがあるので、両方が混ざっているようです。 | |||||||

|

チヂミザサ(Oplismenus undulatifolius)

<イネ目・イネ科・キビ亜科・キビ連・チヂミザサ属>

イネ科チヂミザサ属の1年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国に分布する。 海外では、温帯から熱帯にかけて広く分布する。 和名は、葉がササに似て、縮れたような皺があることに由来する。 茎は、枝分かれしながら地上を這い、多数の葉を付ける。 秋に、茎の一部が立ち上がり、先に穂状の花序を付ける。 花茎の上部に短い柄が出、その枝に数個の小穂が付く。 小穂には3本の長い毛があり、表面が粘つく。また、第一苞穎に長さ12〜20mmの芒がある。 花期は8月〜9月で、メシベの柱頭は羽毛状で目立ち、オシベの葯は淡黄色で目立たない。 花軸、葉、および葉鞘に長い毛の多いタイプをケチヂミザサ。 全体に毛が少なく、花軸に毛がないタイプをコチヂミザサと分けることがある。 しかし、この2つを変種レベルでさえ分けないことが多い。

2022/8/16

網引湿原の最初の獣害防止ゲートから靴底の洗い場までの林内で見かけました。 チヂミザサと勘違いしたササクサと同じような場所で、葉を広げていました。 花が咲いていても良い時期なのですが、花を付けているものは見当たりませんでした。

| |||||||

|

チゴザサ(Isachne globosa)

<イネ目・イネ科・キビ亜科・チゴザサ連・チゴササ属>

イネ科チゴササ属に属する多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国、台湾、インドから東南アジア、オーストラリアに分布する。 草丈は30〜50cmで、根茎は横に伸び、そこから直径1〜1.5mmと細くて堅い茎を出す。 茎は分枝して叢生し、平滑・無毛で、基部は地上を這い節から発根して定着する。 葉身は長さ3〜10cmの披針形で、やや硬くて上面は光沢がなくざらつき、基部は丸く先は尖る。 葉脈は極めて細く、あまり目立たない。葉の縁はやや固くなってざらつく。 葉舌はなく、1列の長い毛が生える。葉鞘は節間より短く、平滑である。 花期は6月〜8月で、高さ3〜11cmの円錐花序を直立して出す。 花序枝を普通3回分枝した先端に小穂を1個付け、その手間に淡黄色の帯状の腺がある。 小穂は緑褐色〜紫褐色で、長さ1.5〜2.2mmの楕円状球形で2小花からなる。 下側の小花は雄性、上側の小花は雌性。両苞穎は小花の長さと同長か若干短い。 花柱は紅紫色で、開花時には頴の外へ花柱が突き出す。

2022/6/18

第2湿原と奥池との境目辺りで見かけたチゴザサです。 池の畔で、少し盛り上がったような場所一面に、群生していました。 近づくことができない場所だったので、詳細が分からず、写真からの判断です。 従って、間違えている可能性もありますが、ここではチゴザサとしています。

2022/8/9 すっかり花は終わって、多くの果実が成熟して褐色になり、鈴なり状態です。 この草姿を見て、チゴザサの可能性がグッと高くなりました。

2023/5/18 秋には枯草の山になっていた所から、チゴザサが新葉を展開して伸びてきていました。 順序が最後になってしまいましたが、この後、最初に戻って6月頃に花を付けます。 | |||||||

|

ササクサ(Lophatherum gracile Brongn.)

<イネ目・イネ科・ラッパグサ亜科・ササクサ属>

イネ科ササクサ属に属する多年草で、在来種。 日本では、本州の関東以西から四国、九州、南西諸島に分布する。 海外では、朝鮮半島南部、中国南部〜インド、インドネシアに分布する。 草丈は40〜80cmで、稈は節のある根茎から房状に出て、細く、堅く、直立する。 葉は茎の節毎に、やや間隔をおいて付き、葉身は長さ5〜30cmの披針形で、笹の葉に似る。 縁には細かい鋸歯があってざらつき、基部は長さ8〜12mmの偽葉柄になる。 葉舌は褐色で、切型。裏側に剛毛がある。 花期は8月〜10月で、花序は長さ10〜25cmと、草丈の半分程度が花序である。 花茎は数個の側枝を出し、各々に小穂が穂状について、長さ5〜10cmの総状花序となる。 小穂には柄がなく、初めは伏しているが、後に直立して斜めに広がり、同じ方向に開出する。 小穂は先の尖った円柱形で、長さ7〜12mm。基部は無毛か有毛である。 先端には短い刺が多数あり、そこに逆刺が密生している。 果実が熟すと小穂の基部で切り離されるようになり、小穂全体が触れたものにくっつく。 小穂は数個の花からなるが、結実するのは最も下の1つだけである。 基部に2つの包頴があり、5脈がある楕円形で、2番目のものが大きく、長さは5mm前後。 その内側に、最下の小花の護頴があって、内側にオシベ2個とメシベが入っている。 内頴は細長いへら形で透明。稔性の護穎と不稔の護穎は、芒の長さが1.5〜2mm。 最下以外の小花は退化して、護頴のみとなっている。

2022/8/9

第1湿原の出口の手前で見かけたササクサです。 最初に見た時、チヂミザサだろうと思って、あまり良く見ていませんでした。 後で確認していて、葉に縮れが見られず、小穂に芒がないなど、チヂミザサでないと判明。 イネ科でササのような葉をしたものを調べていて、ササクサと分かりました。 かなり厄介なくっ付き虫のようで、これを取り除くのは大変面倒なようです。

2022/8/16 網引湿原の最初の獣害防止ゲートから靴底の洗い場までの林内で見かけました。 チヂミザサとササクサが同じような場所で、葉を広げています。 チヂミザサには花は付いていませんでしたが、ササクサは花序に多くの小穂を付けていました。 下段はその拡大写真ですが、小穂の先から出ている細いものは、不完全小花の芒が集まったものです。 この芒には下向きに刺がびっしりと生えており、熟した時にはこの刺で服などにくっ付きます。 | |||||||

|

コマツカサススキ(Scirpus fuirenoides)

<イネ目・カヤツリグサ科・カヤツリグサ亜科・ホタルイ連・クロアブラガヤ属>

カヤツリグサ科クロアブラガヤ属(アブラガヤ属とする説もある)に属する1年草で、日本固有種。 日本では、本州と九州に分布する。 草丈は80〜120cmで、有花茎は硬く、横断面は鈍3稜形で4〜5節ある。 葉は幅3〜4mmで硬く、苞は葉状で、長い。 花期は8月〜9月で、球形の花序を茎頂に5〜6個、葉腋にも1〜2個の分花序を側生する。 この花序の枝は複分枝しない。苞葉の葉身は葉状で、花序よりも長い。 球状花序には、長さ5〜7mmの小穂が10〜30個集まる。 小穂は楕円形で、鱗片は幅1〜1.2mmの長卵形で鋭頭。完熟すると褐色となる。 痩果は長さ1.3〜1.5mmの倒卵形で淡褐色。表面に細かい凸凹があり、上端に嘴状部がある。 刺針状花被片は5〜6個付き、糸状で屈曲し、痩果よりもかなり長い。 果実が熟すと小穂の外に見えるようになり、傘の骨のように広がる。

2022/8/9

第2湿原の所々で、シュンシュンと茎を立ち上げているのが見られました。 それほどの数ではないのですが、飛び抜けて背が高いので良く目立ちます。 | |||||||

|

ヤマイ(Fimbristylis subbispicata)

<イネ目・カヤツリグサ科・カヤツリグサ亜科・ホタルイ連・テンツキ属>

カヤツリグサ科テンツキ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州、南西諸島まで全国に自生している。 海外では、朝鮮半島から中国、台湾、ベトナムに分布する。 海岸近くから山地までの湿地や草地、田の畔などに自生する。 草丈は10〜60cmで、根茎は極短く、まとまって密に叢生する。 葉は茎より短く、細くてやや硬い。幅1mm前後の糸状で無毛。基部の鞘は褐色。 花期は7月〜10月で、稈の先に1つだけ小穂を付ける点が、他のテンツキ属とは異なる。 小穂の基部には1個の苞があり、幅の狭い葉状で、短いものが多い。 小穂は長さ8〜25mmの長楕円状卵形で、密に多数の花をつけ、やや光沢があって黄褐色。 鱗片は長さ4〜6mmの楕円形で、多数の細かい脈があり、黄白色。 果実が熟すと、下部の方から鱗片が立ちあがり、果実が落果する。 痩果は長さ1〜1.2mmの広倒卵形で、横断面はレンズ形で、明瞭な柄がある。 長さ4〜6mmの花柱は有毛で、極めて扁平で、柱頭は2分岐する。

2022/8/16

網引湿原第2湿原の奥池の近くで、ヤマイを見かけました。 他のホタルイ属が複数の小穂を付けるのに対して、本種は1個だけ付ける変わり者です。 小穂を1個付けるシカクイなどに似ていますが、脇に苞が1個付いている点が異なります。 通常、この苞はそれほど大きくはない(中段左端)のですが、とても長いものを見かけました。 後で、写真を見て見ると、手前に短い苞のようなものがあり、奥に長い苞が付いています。 ひょっとしたら、奥の長い方は、苞ではなくて葉なのかもしれません。 下段は、少し離れた場所で見かけた、下部の方が熟したヤマイの小穂です。 左側は鱗片が立ち上がり始めた初期の状態で、右は立ち上がった状態です。 | |||||||

|

ゴウソ(Carex maximowiczii var. maximowiczii)

<イネ目・カヤツリグサ科・スゲ亜科・スゲ連・スゲ属>

カヤツリグサ科スゲ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州、南西諸島まで全国に自生している。 海外では、南千島、朝鮮半島から中国に分布する。 草丈は30〜560cmで、根茎は短く横に這い、茎は3稜形で叢生する。 葉は、根出状に多数出て、幅3〜6mmと細長い。基部には葉のない鞘が多数集まる。 花期は5月〜6月で、高さ30〜70cmの有花茎に、小穂は2〜4個付き、苞は葉状で無鞘。 頂小穂は雄性で、長さ2〜4cmの線形。側小穂は雌性で、長さ1.5〜3.5cmの円柱形。 雌小穂は柄があって垂れ下がり、果胞は長さ4〜5mmで、表面に細かい乳頭状突起が密生する。 鱗片は褐色を帯び、緑色の太い中肋の先が長い芒になる。 痩果は長さ2〜3mmの扁平な円形で、果胞よりかなり小さく、果胞の中は空洞に近い。

2022/6/18

第2湿原の木道の近くで、立派な小穂をぶら下げたゴウソを見かけました。 垂れた葉に沿って少し太めの褐色のものが見えていますが、これが雄小穂です。 褐色の鱗片の下に淡緑色の丸々とした果苞が見えています。 さぞかし大きな果実が入っていると思いきや、中はほぼ空洞だそうです。 | |||||||

|

ヤチカワズスゲ(Carex omiana)

<イネ目・カヤツリグサ科・スゲ亜科・スゲ連・スゲ属・カワズスゲ節>

カヤツリグサ科スゲ属の多年草で、日本固有種。 日本では、北海道から本州、四国、九州に分布する。 本種の高山型がカワズスゲであり、本種より小さく、北海道と本州中部地方以北に分布する。 草丈は30〜60cmで、根茎は短く、ゆるく叢生する。匐枝は出ない。 葉は幅2mm前後の線形で、長さ20〜30cmと花茎よりは短い。硬くて鈍い稜があり、やや平滑。 花期は5月〜7月で、花茎は高さ30〜60cm。鋭稜があってやや平滑である。 花序は2〜5個の無柄の小穂をやや接近して付け、小穂は長さ6〜15mmで栗褐色か少し緑色を帯びる。 小穂は雌雄性で、下方のものは雌花が多く、頂小穂は雄花部が長い。 果胞は長さ4〜5mmの平凸形で、平滑で光沢があり、基部は海綿質に肥厚、上部は長い嘴となる。 果胞ははじめ緑色で、熟すと栗褐色となり、熟すと嘴が著しく反り返る。

2023/5/4

第1湿原の木道の近くで、最初に目に留まったのがこのイグサのような草本でした。 花の形からイグサの仲間でないのは分かりますが、見たことがありません。 後で調べてヤチカワズスゲと分かりましたが、スゲの仲間だったんですね。 ここだけではなく、第2湿原でもよく見かけました。 | |||||||

|

シカクイ(Eleocharis wichurae)

<イネ目・カヤツリグサ科・ハリイ属・ハリイ節>

カヤツリグサ科ハリイ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州、南西諸島まで全国に自生している。 海外では、南千島、朝鮮半島から中国、ウスリーに分布する。 日当たりの良い湿地や湿原に群生し、極短い根茎を横に這わせ、多数密生する。 葉は退化し、花茎の基部を包む鞘のようになり、葉身はない。 稈は数十㎝立ち上がり、その先端に小穂を1つ付ける。稈の断面は四角で、和名の由来でもある。 小穂は広披針形で、長さ2cmほどで先が尖る。多数の鱗片が螺旋状に並び、淡茶褐色をしている。 鱗片の内側に小花があり、花被片があるが、針状の花被片の途中から多数枝分かれし、羽毛のようになる。

2022/6/18

第2湿原の木道から少し離れた所で見かけたシカクイです。 アップの写真で、稈に稜があるのが分かると思います。 上部に見えている細いものは3岐した柱頭で、その下の淡褐色で細長いものは葯です。

2022/8/9 前回と比べると群生の規模がかなり多くなり、一画を占有してしまっていました。 改めて稈の形状を確認したのですが、比較的四角が明瞭なものから丸みの強いものまで様々です。 ただ、マシカクイほどには4稜は明瞭ではなく、丸くもないのでイヌシカクイでもないと判断します。 | |||||||

|

コイヌノハナヒゲ(Rhynchospora fujiiana)

<イネ目・カヤツリグサ科・ミカズキグサ連・ミカヅキグサ属>

カヤツリグサ科ミカヅキグサ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州に分布し、海外では朝鮮半島に分布する。 草丈は40〜80cmで、茎は疎らに叢生して細く、斜上し、曲がったり、倒れることが多い。 葉は幅1〜1.5mmの糸状でやや硬く、茎よりも短く、内側に巻き、茎の基部に集まる。 花期は7月下旬〜8月で、果期は8月〜9月。 茎の上部に散房状の分花序を4〜5個、飛び飛びに離れて付ける。 小穂は長さ5〜6mmの披針形で、濃褐色。少数の鱗片を付け、鱗片内に1小花を付ける。 鱗片は長さ4〜5mmの卵形で褐色、鋭頭。メシベ柱頭は2岐する。 痩果は長さ2mm前後の狭倒卵形で、刺針状花被片は6個付き、果実より少し長くて細い。 本種の生育が良好な湿原では、モウセンゴケやサギソウなどが生育していることが多い。 そのため、本種の生育状況が、良好な湿原の目安の一つとされる。

2022/8/9

第2湿原で、所々で見られたのがコイヌノハナヒゲの群落です。 写真を見てわかる通り、真っ直ぐに立っているものは少数で、多くが横に寝ています。 良好な湿原の目安となるようなので、大きな群落が見られるのは環境が良好な証拠なのでしょう。 | |||||||

|

ミカヅキグサ(Rhynchospora alba (L.) Vahl)

<イネ目・カヤツリグサ科・ミカズキグサ連・ミカヅキグサ属>

カヤツリグサ科ミカヅキグサ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、九州に分布し、関東以西では山地〜低地の湿地に隔離分布する。 海外では、朝鮮半島から中国、台湾などユーラシア大陸、北アメリカの温帯に分布する。 草丈は20〜60cmで、根茎はなく、やや叢生して、茎は直立する。 葉は稈より短く、幅0.5〜1mmの糸状で、縁は内に巻き、上部のみ3稜状となる。 花期は7月〜8月で、茎頂に白色の狭いこま形〜半球形の花序をつける。 花序は小穂が2〜7個集まった小穂群、1〜3個からなる。 小穂は長さ5〜8mmの淡黄白色〜白色で、狭卵形〜披針形、鋭頭で、1〜3小花からなる。 苞穎は、乾けば淡黄褐色〜淡褐色に変わる。卵形〜卵状披針形で、膜質、微突頭である。 痩果は長さ1.8〜2.4mmの倒卵形で、柱基は円錐形で果体の長さの半分強である。 オシベは数個、メシベ柱頭は2岐して、花柱は糸状で基部は広がる。 花被の刺針状花被片は9〜15個で、長さは果体より長く、わずかに柱基を超える程度。 中〜上部には下向きの小刺があり、基部では小刺が上向きになる。

2022/8/9

第2湿原で、所々で見られたのがミカヅキグの群落です。 湿地ではない通路脇などでも見られたので、花の拡大撮影ができました。

2022/10/11 夏には白い小穂が見られたミカヅキグサ(下段)も、秋の深まりとともに茶色くなってきています。 まだ、一部には白っぽい小穂が残ってはいますが、乾燥して褐色になったものも多いです。

2023/7/18 昨年より少し早めの時期だったので、多くが咲き始めたばかりでした。 いくつかの淡黄色の葯が、うさぎの耳のように飛び出していました。 中央辺りで糸状の輪に見えているのは、2岐した柱頭ではないかと思われます。 | |||||||

|

ヘラオモダカ(Alisma canaliculatum)

<オモダカ目・オモダカ科・サジオモダカ属>

オモダカ科サジオモダカ属の多年草で、在来種。 沼やため池、河川、水路の浅水域、水田などに生育する抽水〜湿性植物である。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国、台湾、インドに分布する。 草丈は20〜80cmで、塊茎は短く、直径1〜3cmである。 葉は根生し、気中葉は葉柄が長さ9〜30cmで、葉身は長さ4〜45cmのへら形。 葉は全縁で、基部は楔型で徐々に葉柄となり、葉身との境目が不明瞭。 花期は7月〜10月で、円錐花序は長さ35〜80cm。 花枝を3〜6本ずつ数段輪生し、花枝は3本の小枝を輪生するか花柄を出す。 苞は披針形〜楕円形で、先は鋭く尖る。花柄は10〜24mmである。 花は両性花で、直径10mm前後の白色〜淡紅色の3弁花である。 萼片は長さ3mm前後の扁円形で、緑色。 花弁は長さ3mm前後の倒卵円形で、花弁の先が不規則に切れ込み、基部は黄色。 オシベは6個で、葯は普通、淡黄色(紫褐色のものも確認されている)である。 なお、兵庫県播磨地方のみに見られるホソバヘラオモダカは葯は紫褐色である。 メシベは多数が輪状に1列に並び、花柱は反曲して上部約1/3に柱頭がつく。 痩果は長さ2〜2.5mmの扁平な倒卵形で、背に1本の溝がある。

2022/6/18

バイオトイレから最初の獣害防止ゲートの間にある畔で見かけたヘラオモダカです。 最初に見た時、葉の形から帰化植物のナガバオモダカを思い出していました。 帰りに改めて観察すると、葉は似ていても花序の形がまったく異なります。 後で調べてみると、在来種のヘラオモダカと分かりました。 花の形も異なっていて、本種の場合、花弁の先が不規則に切れ込み、基部は黄色です。 なお、この辺りにはホソバヘラオモダカも自生しているようですが、それは見なかったです。

2022/8/27 2ヶ月も経過すると花はほぼ終わり、独特な形状の果実になっていました。 中央に溝のある半月状の果実が丸く集まって、扁平な集合果になっています。

2023/7/25 網引湿原の第1獣害防止ゲート手前の側溝で、最後の花を付けていました。 日の当たりの良い場所では既に花は終わっていましたが、日当たりが悪いので残っていたようです。 | |||||||

|

キキョウ(Platycodon grandiflorum)

<キク目・キキョウ科・キキョウ亜科・キキョウ属>

キク科キキョウ科の多年草で、在来種。山地の草原に自生するが、数は減って絶滅危惧種である。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国、ロシアに分布する。 草丈は50〜100cm程度で、茎は直立し、上部で良く分枝する。 根茎は太く、サポニンを多く含むので生薬とされる。 葉は互生あるいは輪生し、長さ5㎝前後の狭卵形で、縁には細かい鋸歯がある。 花期は7〜9月で、茎頂に数個の青紫色の花を付ける。 ツボミは風船のように膨らみ、開花時には花冠は直径5㎝程になり、5裂(稀に4裂)する。 雄性先熟でで、開花直後は、オシベが未成熟のメシベを包んでいる。オシベは花冠の裂数と同数。 オシベはその役割を終えるとメシベから離れ、メシベが成熟して柱頭が5裂する。

2022/8/9

第3湿原の方に行ったとき、キキョウが1株だけポツリと花を付けていました。 他の花でもそうなのですが、通路側に背を向けているものが多く、裏側からの写真が多いです。 仕方がないので、湿原の反対側に回って望遠で撮影しました。 その結果、上部の花は、オシベがメシベを包み込んで棒状に立った雄性期だと分かりました。 下部の花は、オシベがメシベから離れて広がっており、柱頭が5裂した雌性期と思われます。 なお、栽培されているキキョウは多くても、自生のキキョウは絶滅が危惧される状況です。 | |||||||

|

ツリガネニンジン(Adenophora triphylla var. japonica)

<キク目・キキョウ科・キキョウ亜科・ツリガネニンジン属>

キキョウ科ツリガネニンジン属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州とほぼ全国の山野で見られる。 海外では、樺太、千島列島に分布する。 草丈は50〜100cmで、茎はほとんど分枝せず、白毛が生え、切ると乳液が出る。 葉は先が4〜8㎝の細長く尖った楕円形で、数枚が輪生状に付き、鋸歯がある。葉には短い柄がある。 花期は8月〜10月で、茎頂に円錐花序を付け、花は数個が輪生する。 花冠は変化が多く、長さ20㎜前後で釣鐘型の淡紫色の花で、先が5裂する。 花柱は花冠から長く突き出し、成熟すると先が3裂する。まれに花柱が短いものもある。

2022/8/9

第3湿原の方に行ったとき、通路脇で花を付けていました。 通路脇で人と接触するのか、少し傷んでいて、きれいに咲いている花がなかったのは残念。

2022/8/27 前回訪れたときは他の草本と混生していたのですが、その後、周りが除草されたようです。 そのため周りの草本がなくなり、ツリガネニンジンだけが通路の端にポツリと咲いていました。 周りが整理されたためか、きれいに咲いていました。また、先が3裂した花柱も見られました。 | |||||||

|

ノアザミ(Cirsium japonicum)

<キク目・キク科・アザミ亜科・アザミ連・アザミ属>

キク科アザミ属の多年草で、日本固有種。 日本では、本州から四国、九州と比較的広範囲に分布する。 海外で、朝鮮半島から中国にかけて分布するものは、貯蔵根が肥大するので別種カラノアザミと思われる。 草丈は50〜100cmで、根生葉は花期でも残っており、長さ15cm前後で羽状に中裂する。 茎葉は、基部が茎を抱き、上部の葉ほど小さくなる。葉には、鋭い刺が多数ある。 花期は5月〜8月であるが、稀に秋まで咲いている場合もある。なお、春に花を付けるのは本種のみである。 頭花は茎頂に上向きに咲き、直径は4〜5cm。筒状化のみで、花色は紅紫色。稀に白花もある。 総苞は幅2〜4cmの球形で、総苞片は直立して粘液を出し、よく粘る。

2022/6/18

網引湿原入口の駐車場から最初の獣害防止ゲートの間には、ノアザミが点々と咲いていました。 春から咲いているアザミは、このノアザミだけなので早い時期なら区別は容易です。 右端は帰りに見かけた、畑の脇にあった巨大なノアザミの株です。茎は幅5cmほどで扁平でした。 | |||||||

|

キセルアザミ(Cirsium sieboldii)

<キク目・キク科・アザミ亜科・アザミ連・アザミ属>

キク科アザミ属の多年草で、日本固有種。別名は、マアザミ、サワアザミ。 日本では、本州から四国、九州と比較的広範囲に分布する。 山野の湿り気のある場所や湿原で、普通に見られる。 草丈は50〜100cmで、茎葉は小さく、少数付き、羽状に分裂する。 和名は、茎葉の少ない茎と下向きに付くツボミがキセル(喫煙具)に似ることに由来する。 根生葉は多数出て花期にも残り、長さ15〜50cmで、羽状に裂けて両面無毛。 花期は9月〜10月で、茎葉先で分枝して、各枝先に頭花を単生する。 頭花は初めは下向きに咲くが、徐々に起き上がり、果時には完全に上向きになる。 総苞は鐘形〜筒形で、総苞片は重なり合って付き開出するが、反り返ることはない。 花冠は長さ16〜20mmの紅紫色で、狭頭部は広筒部より長い。

2024/3/16

ほとんどが枯草の湿原の中で、唯一、緑色の葉を見せていたのがキセルアザミです。 といっても、根生葉をロゼット状に開いているだけで、まだ、しばらくはこの状態が続くでしょう。  2022/6/18 秋咲きのアザミなので、この時期は、まだ根生葉が出ているだけですね。 第1湿原のような場所に生えるアザミは限られるので、このような状態でも種類が分かります。

2022/8/16 第3湿原の獣害防止ゲートを入った少し先で見かけたキセルアザミです。 まだ、開花には時間がかかる状態ですが、ツボミの先が淡赤紫色に色付いていました。 背が低いなと思い、もう少し大きな株は無いかと辺りを見渡すと、ありました。 下段のキセルアザミは、先ほどの株とは一線を画すほどの立派さで、草丈は数倍はあります。 茎の太さもそうですが、付いているツボミの数も4個と多く、開花が楽しみです。

2022/8/27 前回、ここで見たときには硬かったツボミも、多くがほころび始めていました。 また、左の写真のように外周部の筒状花の一部が開花して、オシベが伸び出したものもありました。

2022/10/11 1ヶ月以上が過ぎ、キセルアザミも最盛期を多少過ぎたようで、綿毛になったものがそこそこあります。 中段は、左端が周辺の筒状花から開花が始まったもので、中央と右は全てが開花した状態の花です。 キセルアザミの花にも変異が多少あるようで、紫色が濃いめの花も見られました。 下段左は、花後の綿毛が開く前の状態で、中央と右は綿毛が弾け始めた状態です。

2022/10/11 左と中央は、花を拡大したもので、紫色の部分が葯が筒状に集まった集約雄蕊です。 その中央から伸びている赤紫色の棒状のものがメシベの花柱です。 雄性期から雌性期への移行途中で、この後、伸びた花柱の先端が2裂して雌性期に入ります。 右端はキセルアザミの綿毛で、羽毛状になっていて、風に乗りやすくなっています。 | |||||||

|

ガンクビソウ(Carpesium divaricatum)

<キク目・キク科・キク亜科・オグルマ連・ガンクビソウ属>

キク科ガンクビソウ属の多年草で、在来種。別名はキバナガンクビソウ。 日本では、本州から四国、九州、南西列島に分布している。 海外では、朝鮮半島から中国、台湾に分布する。 草丈は25〜150cmで、茎は直立して軟毛が密生し、中部以上でよく分枝して開出気味に広がる。 根生葉は花期にはなく、下部の茎葉は長い柄があり、葉身は長さは7〜20cmの卵形〜長楕円形。 葉身の基部は円形〜くさび形で、不揃いな波状の低い鋸歯があり、葉先は鋭形〜鈍形。 葉表は緑色で、葉裏は淡色で腺点があり、両面に軟毛がある。 中部の葉は長楕円形で、基部は楔状漸尖し、先は鋭く尖る。 上部の葉は小さく、長楕円形〜長楕円状披針形で先が尖り、無柄である 花期は6月〜10月で、直径6〜8mmの頭花は枝先に1個ずつ点頭し、開花時に下向きになる。 総苞は長さ6mm前後の卵球形で、総苞片は4列で覆瓦状に並び、外片は短い。内片は鈍頭。 小花は黄色で、舌状花はなく、周囲に雌性の小花が並び、その内側に両性の小花が並ぶ。 雌性小花の花冠は円筒形で、先が細く4裂する。両性小花の花冠は長さ3mmほどで、先が5裂する。 頭花の基部には、2〜4個の反曲した披針形の葉状苞が輪生し、長さは頭花の2〜5倍ある。 子房の上部と基部に粘液腺があり、痩果にも残る。痩果は長さ3mm前後で、上部と基部が粘る。

2022/8/27

第1湿原の外を周る通路脇で見かけたガンクビソウです。 以前、見かけたときはヤブタバコではと思っていたのですが、長い花柄がありガンクビソウと分かりました。 頭花はヤブタバコに似ていますが、ヤブタバコの花柄はないか、あっても極短いです。

2022/10/11 上記のガンクビソウですが、花は咲き終わっても頭花の形はあまり変わっていません。 黄色かった花冠が黄緑色になり、花としては目立たなくなっていました。 隣りで咲いていたサジガンクビソウはと探したのですが、既に影も形もありませんでした。

| |||||||

|

サジガンクビソウ(Carpesium glossophyllum Maxim. )

<キク目・キク科・キク亜科・オグルマ連・ガンクビソウ属>

キク科ガンクビソウ属の多年草で、在来種。 日本では、本州から四国、九州と琉球列島に分布する。国外では済州島に分布する。 草丈は30〜50cm前後になり、茎は直立して分枝が少なく、上部は曲がり、開出毛が密に付く。 根出葉がロゼット状に残り、長さ15㎝程の楕円形で鋸歯はほとんどない。 茎葉は小さく、まばらで、上部では線状披針形になる。 花期は8月〜10月で、枝先に緑白色の頭花を下向きに付け、頭花の基部には大きな苞葉が付く。 頭花は、直径15mm前後で、筒状花のみからなり、周囲に雌性、中央に両性花が付く。

2022/8/27

第1湿原の外を周る通路脇で見かけたサギガンクビソウです。 以前、この場所でヤブタバコらしいを草本を見たので、その確認に行って見つけました。 ヤブタバコではなくガンクビソウで、重なり合うように生えていて、花を付けていました(下段左側の写真)。 サジガンクビソウとコヤブタバコの花は似ていますが、コヤブタバコには多数の葉状苞が付きます。 葉状苞は確認できますが多くはなく、また、茎葉が披針形で葉幅がそれほどありません。 これらの点から、サジガンクビソウと判断しました。 | |||||||

|

オケラ(Atractylodes japonica)

<キク目・キク科・キク亜科・オケラ属>

キク科オケラ属の多年草で、在来種。昔はウケラと呼ばれていた。雌雄異株である。 日本では、本州から四国、九州に、海外では、朝鮮半島から中国、ロシアに分布する。 草丈は30〜80cmで、茎は細く、木のように堅くなる。 根茎はやや長くて節があり、古い部分は順次枯死していく。 葉は互生し、下部の葉は長さ8〜11cmで奇数羽状複葉。3〜5裂し、縁には刺状の鋸歯がある。 上部の葉では、分裂しないこともある。なお、根生葉は花時にも残る。 花期は9月〜10月で、上部で分枝した茎に頂生し、頭花の直径は20㎜前後。 筒状花のみからなり、花色は白〜淡紅紫色で、花冠の先は5裂する。 雄株にはオシベのみが機能する雄花が、雌株にはオシベとメシベがある両性花が咲く。 総苞は長さ10〜12mmの鐘形で、総苞片は7〜8列に並び多数ある。 それを囲むように魚の骨のような針状に羽裂した苞葉(総苞外片とのされる)が2列に包む。 痩果は長さ5〜6mmの円柱形で、白毛が密生し、羽毛状に細かく枝分かれした淡褐色の冠毛がある。 近縁種の中国原産のオオバナオケラやホソバオケラとともに根茎は、朮(じゅつ)という生薬として利用される。 本種のものを和白朮、オオバナオケラのものを唐白朮、ホソバオケラのものを蒼朮という。

2020/11/5

網引湿原の奥池の畔を歩いているとき、シダの影でひっそりと咲いているオケラを見つけました。 植栽されたオケラは見たことがあるのですが、自生のものを見たのは初めてです。 | |||||||

|

サワシロギク(Aster rugulosus Maxim.)

<キク目・キク科・キク亜科・シオン連・シオン属>

キク亜科シオン属の多年草で、日本固有種。 日本では、北海道から本州、四国、九州に分布し、 日当たりの良い酸性湿地を好む。 草丈は40〜60cmで、地下茎が湿地の中を横に這って広がる。 茎は直立して細く、あまり分枝しない。茎にはまばらに毛がある。 葉は長さ7〜17cmの線状披針形で、やや硬く、ざらつき、縁にまばらに低い鋸歯がある。 花期は8月〜10月で、茎頂に散房状にまばらに、直径2〜3cmの頭花を付ける。 舌状花は7〜12個付き、最初は白色。しだいに淡紅色〜紅紫色に変わる。 総苞は長さ4.5〜5mmで、総苞片は3列、外片は短い。 痩果は長さ2.5mm前後で、熟すと総苞が開出する。冠毛は長さ4mm前後で褐色。

2022/8/9

第1湿原横の通路から第3湿原に至るまで、あちらこちらで見かけました。 群生している所はほとんどなくて、ポツリポツリとそこここで花を付けていました。 花色が、時間の経過とともに白から淡紅色に変化するようですが、白以外の花は見かけませんでした。 おそらく、開花してからそう時間が経過していないためでしょう。

2022/8/16 奥池の畔の通路脇で咲いていたサワシロギクです。 湿原の中にも見られるのですが、他の野草と混生していて写真が撮りにくいのです。 前回来た時、葉の写真は撮っていなかったので、今回、アップで撮影しています。

2022/10/11 以前見かけたときには、白い花以外見かけなかったのですが、赤く変化していました。 このように赤く変化するのは、ペラペラヨメナと同じですね。 | |||||||

|

シラヤマギク(Aster scaber)

<キク目・キク科・キク亜科・シオン連・シオン属>

キク科シオン属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州とほぼ全国に分布している。 海外では、朝鮮半島から中国に分布している。 草丈は1〜1.5mで、茎は高く伸び上がって上部で分枝し、短毛があってざらつく。 根出葉は、葉身は長さ10〜20cmの卵心形で、縁に粗い鋸歯があり、表裏に短毛がある。 長さ10〜15cmの長い葉柄があり、翼がある事が多い。なお、花時には枯れる。 上部の葉は、先が尖った卵形になり、上部になるほど小さく、葉柄も短くなる。 花期は8月〜11月で、茎の先端に粗い散房状に白花を多数付ける。 頭花は直径20mm前後で、舌状花は4〜9個と少なめ。数が一定せず、まばら。 総苞は直径5〜6mmの鐘形で、総苞片は3列が重なり、瓦を葺くように並ぶ。 痩果は長さ3mm前後で、長さ4mm前後の淡褐色を帯びた冠毛が付く。

2022/8/9

第3湿原の通路際で何株か花を付けているシラヤマギクを見かけました。 写真を撮った時は、所々で見かけたサワシロギクであろうと思っていました。 後で確認しているとき、舌状花が少なく、不揃いな感じの花で、ちょっと違和感を覚えました。 それで、後日、サギソウを見に行ったときに葉を確認して、シラヤマギクと判明した次第です。

2022/8/16 第3湿原の通路際で見かけたシラヤマギクですが、前回よりも開花が進み立派になっていました。 前回は、サワシロギクだと思って良く見ていなかったのですが、葉を見て本種と確認しました。 下段のように、サワシロギクのスリムな葉ではなく、下部には幅の広い卵心形の葉が付いていました。 花を見ると、サワシロギクより舌状花の数が半分ほどと少なく、ばらけた感じなのが分かると思います。

2022/10/11 第3湿原の通路際で見かけたシラヤマギクです。サワシロギクのように赤くなることはありません。 | |||||||

|

ヨメナ(Aster yomena)

<キク目・キク科・キク亜科・シオン連・シオン属>

キク科シオン属の多年草で、日本固有種。 日本では、本州の中部地方以西、四国、九州に分布する。 草丈は50〜120cmで、地下茎があり、小さな群落を作る。 茎は始め赤味を帯びていて、上部でよく分枝して、群落では小さな茂みとなる。 葉には、根出葉と茎葉があり、茎葉は長さ5〜10cmの卵状長楕円形で互生する。 茎葉には粗い鋸歯があり、葉縁には微毛がある。葉表にはやや光沢がある。 花期は7月〜10月で、枝先に直径25〜35mmの頭花を1〜数個付ける。 舌状花は10〜20個あり、雌性で淡紫色〜白色。筒状花は両性で黄色い。 筒状花の花柱の先は2分岐し、扁平で先端が三角形をしていて、内側に向かい合って曲がる。 総苞は鐘形で、総苞片は3列につき、縁に毛があって、先が尖る。 痩果は長さ3mmの倒卵形で、腺毛と剛毛があり、冠毛は長さ0.5mmと極短い。 春の若葉は山菜で、良い香りがして、菜飯、和え物、天ぷらなどに利用される。

2022/8/9

網引湿原の最初のゲートを出て、少し行ったところで見かけたヨメナです。 関東在住のため見かけるのはカントウヨメナばかりでしたので、ヨメナは初見になります。 おそらく、子供の頃にはよく見かけていたのではないかと思いますが、記憶がありません。 小学生がこれがヨメナでなどという訳がないですよね。でも、ノジギクは覚えています。 | |||||||

|

タカサブロウ(Eclipta thermalis)

<キク目・キク科・キク亜科・ヒマワリ連・タカサブロウ属>

キク科タカサブロウ属の1年草で、在来種。別名はモトタカサブロウ。 日本では、本州から四国、九州に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国、東南アジア、南アジアに広く分布する。 そのため、日本に分布するものは、史前帰化植物とも言われている。 草丈は10〜70cmで、茎は赤紫色で、伏した剛毛があり、よく分枝する。 下部の茎は横に這い、上部の茎は直立して、折ると傷口がすぐに黒くなる。 葉は対生し、長さ3〜10cmの披針形で、縁に浅く粗い鋸歯があり、両面には伏毛がある。 葉柄がなく、基部に向って幅がしだいに狭くなり、基部はやや広がる傾向がある。 花期は7月〜9月で、葉腋や茎先に頭花を付け、直径は7〜10mmである。 外周に雌性で白色の舌状花が2列に並び、内側に両性で緑白色の筒状花が付き、先は4裂する。 総苞片は2列で三角状に尖り、幅が広めで丸みを帯び、草質で毛があり内片が短い。 痩果は冠毛がなく、上から見たとき4綾の菱形(舌状花は3綾)で、縁は平滑で翼がある。 なお、痩果の上面が緑色の未熟な状態の場合、痩果の翼が白色である。 かつては、どちらもタカサブロウとされていたが、別種と認識され、現在に至っている。 よく似たアメリカタカサブロウとは以下の点で識別できる。

2022/8/27

網引湿原のバイオトイレ、その横にある側溝の中でタカサブロウが花を咲かせていました。 アメリカタカサブロウと区別がつかなかったので、痩果の形状を確認することにしました。 下段がその結果ですが、痩果の上面の形では判断できず、ばらしてみました。 その結果、痩果の周りに翼(未熟なうちは白い)が確認できたので、タカサブロウと判明しました。

| |||||||

|

サワヒヨドリ(Eupatorium lindleyanum var. lindleyanum)

<キク目・キク科・キク亜科・ヒヨドリバナ連・ヒヨドリバナ属>

キク科ヒヨドリバナ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州とほぼ全国に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国、ロシア、ミャンマー、フィリピンに分布する。 草丈は40〜80cmになり、葉は長さ6〜12cmで、無柄で対生し、鋸歯がある。 育ちの良い個体では、3深裂、3全裂し、6個が輪生しているように見えるものもある。 良く似たヒヨドリバナとは、一回り小さく、葉が細く、葉柄がない点で区別できる。 上部に散房状に多数の頭花を付ける。頭花は、5個の両性の筒状花からなるものが多い。 筒状花は、花冠の先が浅く5裂し、メシベの花柱は花冠から飛び出して、先端は2裂する。 花冠の花色は、淡い紅紫色を帯びたものが多いが、色の濃いものから白色のものまで変異が大きい。 よく似た花が幾つかあるが、葉の特徴から識別することができる。

2022/8/9

第2〜第3湿原では、所々でサワヒヨドリが花を咲かせ始めていました。 花の色は、淡紅紫色のものから純白のものまであり、それらがバラバラに散らばっています。

2022/10/11 前回よりは咲き進んでいて、ちょうど花の盛りといった所です。 葉の写真が今一つ分かりにくかったので、撮り直しました。3脈が良く分かると思います。

2023/8/5 今年もサワヒヨドリが咲き始めていました。この個体は純白に近い花を付けています。 サワヒヨドリの特徴である、対生する葉の3脈が良く見えています。 | |||||||

|

ヒヨドリバナ(Eupatorium makinoi)

<キク目・キク科・キク亜科・ヒヨドリバナ連・ヒヨドリバナ属>

キク科ヒヨドリバナ属の多年草で、北海道から本州、四国、九州とほぼ全国に分布する。 草丈は1mを超え、葉には短い葉柄があり対生する。葉は長楕円形で先が尖り、鋸歯がある。 良く似たサワヒヨドリより一回り大きく、葉幅があって、葉柄がある点で区別できる。 なお、葉の脈が黄色くなり、斑紋のように見えるものはジェミニウィルスに感染したものである。 花期は8月〜10月で、上部に散房状に多数の頭花を付ける。頭花は、両性の筒状花が5個のものが多い。 筒状花は、花冠の先が浅く5裂し、メシベの花柱は花冠から飛び出して、先端は2裂する。 花冠の花色は、白色のものが多いが、淡紅紫色を帯びるものもある。 和名は、ヒヨドリが鳴く頃に花を咲かせることに由来するとのこと。 よく似た花が幾つかあるが、葉の特徴から識別することができる。

2022/8/16

網引湿原の駐車場から少し最初の獣害防止ゲートの方に進んだ所で見かけたヒヨドリバナです。 湿原の方ではサワヒヨドリが多く見られたのですが、ここは湿地ではないので、ヒヨドリバナです。 ヒヨドリバナの葉には、下段の写真のように葉柄があることで確認できます。 また、サワヒヨドリの葉では目立つ3脈が、このヒヨドリバナの葉にはありません。

2022/10/11 前回よりは咲き進んでいて、ちょうど花の盛りといった所です。 葉の写真が今一つ分かりにくかったので、撮り直しました。 サワヒヨドリの葉との違いが良く分かると思います。 | |||||||

|

ハキダメギク(Galinosoga ciliata)

<キク目・キク科・キク亜科・メナモミ連・コゴメギク属>

キク科コゴメギク属の1年草で、メキシコ原産の帰化植物。 和名は、牧野富太郎博士が東京世田谷のはきだめで見つけた事に由来するとか。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国に定着している。 海外でも、南アメリカやヨーロッパ、アフリカ、アジアと広範囲に帰化し、分布している。 茎は、根元から2つに分枝する事を繰り返し、高さ15〜60cmになる。 葉は対生し、卵形〜卵状被針形で、波状の浅い鋸歯がある。茎や葉など全体に軟毛がある。 花期は6月〜11月で、上部の枝先に、直径5㎜ほどの小さな頭花を1個付ける。 頭花の周りには、白い舌状花が普通は5個並び、その内側に多数の黄色い筒状花が付く。 総苞は半球状で、総苞片と花柄には腺毛がある。冠毛は薄い鱗片状で、縁が羽毛状に裂け、先が尖る。

2022/6/18

バイオトイレの裏手で、元畑であったと思われる所に、ハキダメギクがびっしりと生えていました。 ごらんの通り、一面を隙間もないくらいに覆い尽くしていました。 | |||||||

|

ブタナ(Hypochaeris radicata)

<キク目・キク科・タンポポ亜科・タンポポ連・エゾコウゾリナ属>

キク科エゾコウゾリナ属の多年草で、ヨーロッパ原産の帰化植物。 日本では、北海道から本州の広い範囲に分布する。 海外でも、アメリカ大陸やオーストラリア、ニュージーランドなど多くの地域に帰化している。 葉はロゼット状で裏面には毛がびっしりと生えている。 その中心から30〜50cm程の花茎を出し、花茎は途中で枝分かれする。 花茎には、葉は付かないが、葉が退化した鱗片状のものは付いている。 花茎の頂部に、直径3cm程の黄色い舌状花のみからなる頭花を付ける。 ブタナの名前は、フランス語の「Salade de porc」(ブタのサラダ)に由来する。

2022/6/18

網引湿原入口の駐車場、その近くで見かけたブタナです。 どこででも見かけることが多いブタナですが、ここで見たのは1ヶ所だけでした。 おそらく、除草作業などで手入れが行き届いているからでしょうか。 ちなみに、左の写真の左下にはオオニワゼキショウが写っています。ブタナよりかなり小さいです。 | |||||||

|

スイラン(Hololeion krameri)

<キク目・キク科・タンポポ亜科・タンポポ連・スイラン属>

キク科スイラン属の多年草で、日本固有種。 日本では、本州の長野県以西から四国、九州に分布する。 湿地に生える多年草で、地下に白い匍匐茎を長く伸ばして増える。 草丈は50〜100cmで、茎は細く、よく分枝し、赤味を帯びることが多い。 地下茎の先から数枚の長さ15〜50cmの根出葉を出す。 葉身は線状披針形で、縁には不明瞭な鋸歯が疎らに付き、先は尖る。 葉には厚みがあって柔らかく無毛で、裏面は粉白色を帯びる。 上部の茎葉は線形で小さい。なお、花期の終盤には葉が枯れ、花だけになることも多い。 花期は9月〜10月で、分枝した花茎の先に直径30〜35mmの黄色い頭花を付ける。 総苞は細長い円筒形で、総苞外片は披針形で鋭頭。 花は17〜29個の舌状花だけで、筒状花はなく、花弁の先端は浅く5裂する。 花弁の筒状に合着した基部から、1個のオシベとメシベが一体となった花柱が立ち上がる。 花柱の先はメシベで、その下を5個の葯が合着した集葯オシベが取り巻き、下部には花糸がある。 痩果は長さ7.5〜9mmで、淡褐色の冠毛の長さは6mm前後である。

2022/10/11

網引湿原第2湿原の入口近くで見かけた、ハナニガナのような花です。 舌状花が多くて、花も一回り大きく、葉の形もかなり異なります。 後で調べていて、スイランの花と分かりました。 キク科らしくない和名ですが、これは春蘭のような葉をした湿地の植物が由来。 | |||||||

|

カンサイタンポポ(Taraxacum japonicum)

<キク目・キク科・タンポポ亜科・タンポポ連・タンポポ属>

キク科・タンポポ属の多年草で、日本固有種。 日本では、本州の長野県以西から四国、九州、沖縄に分布する。 草丈は5〜20cmで、地上茎はなく、短縮した太い根茎からロゼット状に根生葉を出す。 葉は、長さは15〜30cmの倒披針状線形で、羽状に中裂し、裂片は反り返る。 花期は4月〜5月で、中空の細い花茎を数本出して頭花を付ける。 頭花は直径2〜3cmで、セイヨウタンポポに比べて小さく、舌状花の数も少ない。 頭花は舌状花のみからなり、舌状花の先端には5歯がある。 総苞は緑色で、総苞外片は卵状披針形で、総苞内片(長さ13mm前後)の半分以下である。 総苞は反り返らず、角状突起は普通はなく、あっても小さい。

2024/3/16

駐車場近から第1獣害防止ゲートまでの間の通路脇で、あちらこちらで花を付けていました。 確認した限りでは、ここで見られるのは本種のみで、セイヨウタンポポなどは見当たりませんでした。 | |||||||

|

オオジシバリ(Ixeris debilis / Ixeris japonica)

<キク目・キク科・タンポポ亜科・タンポポ連・ニガナ属>

キク科・ニガナ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国、台湾にも分布する。 草丈は10〜45cmで、茎はやや赤みを帯びて地を這って長く伸びる。 葉は長さ6〜20cmのへら形で、基部は狭まりながら葉柄に続き、縁は羽状浅裂する。 花期は4月〜5月で、立ち上げた20cmほどの花柄は少し分枝して、枝先に頭花を付ける。 頭花は直径25〜30mmで、黄色い舌状花の先端には5歯がある。 総苞は長さ10〜13mmで、総苞外片は小さく、総苞内片は長くて12mmほどある。 他花受粉できないと、花柱の先がくるりと巻いて自家受粉する。 果実は長さ7〜8㎜で、10稜があり、嘴の先に長い冠毛がある。 よく似たイワニガナ[ジシバリ]とは、下記の点で区別できる。

2023/5/4

網引湿原の第1獣害防止ゲートに続く農道脇で、オオジシバリが花を付けていました。 近くには、ニガナやハナニガナも咲いていて、ニガナ属のオンパレードです。 これらの中で、頭花が最も大きく、舌状花の数が多いのがオオジシバリです。

| |||||||

|

ニガナ(Ixeridium dentatum)

<キク目・キク科・タンポポ亜科・タンポポ連・ニガナ属>

キク科ニガナ属の多年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国に分布している。 草丈は20〜50cmで、根生葉は長い葉柄があり、長さ10cmほどの広披針形。 茎葉は、葉柄がなく、基部が丸く張り出して茎を抱く。ただし、上部では抱かないこともある。 茎の先に直径15〜20mmの黄色い頭花を散状に付ける。 通常、舌状花は5個であるが6枚以上のものもある。特に8枚以上のものはハナニガナと呼ばれる。 オシベは筒状に合着し、先が2つに割れているメシベは筒の中にある。 総苞は、円筒形で長さは8㎜程。外片は極小さくて、基部に鱗片状に付く。

2023/5/4

網引湿原の第1獣害防止ゲートに続く農道脇で、ニガナが花を付けていました。 近くには、オオジシバリやハナニガナも咲いていて、ニガナ属のオンパレードです。 これらの中で、頭花が小ぶりで、舌状花が5個か6個と少ないのがニガナです。 ※ ニガナ属の比較に関してはこちらにまとめましたので、ご参照ください。

2023/5/18 葉の付き方や形状などが分かり易い株がありましたので、掲載しました。 左側は根生葉の部分を、右側は茎葉の部分を拡大したものです。 | |||||||

|

ハナニガナ(Ixeris dentata var. albiflora f. amplifolia)

<キク目・キク科・タンポポ亜科・タンポポ連・ニガナ属>

キク科ニガナ属の多年草で、低山から高山の草地や道端などに生える。 日本では全国に分布し、海外では朝鮮半島から中国に分布する。 草丈は40〜70cmで、根生葉には長い葉柄があり、披針形や羽状に裂けるなど変異が多く、鋸歯がある。 互生し、長さ3〜10cmの長楕円形で鋸歯があり、葉柄はなく、基部は茎を抱く。 花期は5月〜7月で、茎の上部で分枝して多数の頭花を付ける。頭花の直径は15〜20㎜。 頭花は舌状花からのみなり、8〜11個と、ニガナの5〜7個より多い。 本種は、ニガナの変種であるシロバナニガナの1品種で、その黄花品種とされている。

2023/5/4

網引湿原の第1獣害防止ゲートに続く農道脇で、ハナニガナが花を付けていました。 近くには、オオジシバリやニガナも咲いていて、ニガナ属のオンパレードです。 これらの中で、頭花が小ぶりで、舌状花が8〜10個とニガナより多いのがハナニガナです。 ※ ニガナ属の比較に関してはこちらにまとめましたので、ご参照ください。 | |||||||

|

ノハナショウブ(Iris ensata var. spontanea)

<キジカクシ目・アヤメ科・アヤメ亜科・アヤメ連・アヤメ属>

アヤメ科アヤメ属の多年草で、在来種。ハナショウブの原種。 日本では、北海道から本州、四国、九州に分布する。 海外では、朝鮮半島から中国東北部、シベリアにかけて分布する。 草丈は数十cmから1mに達するものもある。 葉は根際から生え、剣状で全縁。表面中央には太い中央脈が目立つ。 花期は6月〜7月で、赤紫色の内花被片と外花被片が3枚ずつある。 赤紫色の外花被片基部に黄色の筋が入る。内花被片は狭長楕円形で直立する。

2022/6/18

第1湿原や第2湿原の外れにノハナショウブが所々で群生していました。 同じノハナショウブの花にも個性があるのか、かなり見た目が異なりるものがありました。 ノハナショウブのツボミを初めて見たのですが、ハナショウブと比べるとかなり細長いですね。 いろいろなアヤメ属の花に関しては、こちらのページにまとめてあります。 また、いろいろなハナショウブの種類に関しては、こちらのページにまとめてあります。 | |||||||

|

オオニワゼキショウ(Sisyrinchium iridifolium var. laxum)

<キジカクシ目・アヤメ科・アヤメ亜科・ニワゼキショウ連・ニワゼキショウ属>

アヤメ科ニワゼキショウ属の1年草。北米が原産地の帰化植物。 日本では、本州から四国、九州、沖縄に分布する。 ニワゼキショウと同じような環境に普通に見られるため、両種が混生していることがある。 草丈は20〜30cmとニワゼキショウより大きいが、花は逆に小さく、さく果は大きい。 茎は基部で枝分かれし、扁平でごく狭い翼がある。幅は3㎜前後。 葉は幅4mmほどで、茎を抱き、茎に沿って直立する。茎の先に細い花柄をだし、小さな花を次々に開く。 花期は5月〜6月で、直径10mm程の淡青紫色の小さな花を咲かせる。 花弁は内花被片、外花被片各々3枚からなり、内花被片はやや短く細い。 霶果は直径5㎜前後の球形で、紫色を帯びた黄褐色。

2022/6/18

網引湿原入口の駐車場の近くで見かけたオオニワゼキショウです。 数株が株立ちして、そこそこの数の花を付けていました。

2023/5/4 網引湿原のバイオトイレの近くで見かけたオオニワゼキショウです。 オオニワゼキショウの花の基部は丸く膨らんでいて、子房も丸みがあって比較的大きい。

| |||||||

|

ニワゼキショウ(Sisyrinchium rosulatum)

<キジカクシ目・アヤメ科・アヤメ亜科・ニワゼキショウ連・ニワゼキショウ属>

アヤメ科ニワゼキショウ属の1年草。北米が原産地の帰化植物。 日本では全国の痩せ地に普通に見られる。芝生や草地などに群生する。高さ10〜20cmになる。 茎は扁平でごく狭い翼がある。葉は幅2〜3mm。茎の先に細い花柄をだし、小さな花を次々に開く。 花期は5月〜6月で、直径15mm程の小さな花を咲かせる。 花弁は内花被片、外花被片各々3枚からなり、両者の長さは変わらないが、内花被片はやや細い。 花色は白のものと赤紫のものがあり、中央部はどちらも黄色である。 花は、受精すると、一日でしぼんでしまう。 霶果は直径3㎜前後の球形で、紫色を帯びた黄褐色。

2022/6/18

バイオトイレと最初の獣害防止ゲートの間で、通路脇で2個だけ花を付けていました。 この周囲では、この場所以外では見ていませんので、ここでは少数派のようです。

2023/5/4 網引湿原のバイオトイレの近くで見かけたニワゼキショウです。 ここでは白い花と赤紫色の花が混在して咲いていました。 ニワゼキショウの花の基部は筒状であまり膨らみません。子房も小さくて、あまり目立ちません。 ※ オオニワゼキショウとニワゼキショウの比較に関しては、こちらにまとめましたのご参照ください。 | |||||||

|

ヒメヤブラン(Liriope minor)

<キジカクシ目・キジカクシ科・スズラン亜科・ジャノヒゲ連・ヤブラン属>

キジカクシ科ヤブラン属に属する多年草で、在来種。 日本では、北海道西南部より本州、四国、九州、南西諸島に分布する。 海外では、朝鮮半島〜中国、台湾、フィリピンに分布する。 草丈は10〜20cmで、ヤブランより全体に小型である。 ヤブランが日影を好むのに対して、ヒメヤブランは日当たりの良い場所を好む。 根茎は短く、横に長い匍匐枝を出して増え、根は先端付近で肉質の紡錘形に太くなる。 葉は長さ7〜20cmの狭線形で根出し、葉脈は5本で、基部は膜質の鞘になる。 花期は7月〜9月で、根出葉の間から葉より短い長さ6〜15cmの花茎を直立して出す。 上部に総状に花序を付け、直径10mm前後の花を5〜12個付ける。 花は淡紫色か白色で、長さ2〜3mmの花柄があり、上向きに1〜3個咲く。 花被片は6個で、長さ3.5mm前後の長楕円形。平開する。 オシベは6個で、花糸は長さ1.5mm前後で太く、黄色い葯も長さ1.5mm前後で先が丸い。 子房上位で、3室あり、各室に2個の胚珠がある。花柱は円柱状で、小形の柱頭がある。 花後、果皮は早期に破れ、小さい種子が果実から裸出して成熟する。 種子は直径4〜5mmで、紫黒色に熟す。種子なので花柱の跡がなく、中には胚乳がある。

2022/8/9

第2湿原脇の通路を歩いていて、足元に咲くヒメヤブランに気が付きました。 見つけたときには、たぶん、ジャノヒゲの原種ではないかと思っていました。 後で調べると、かなり花茎が長く、花が平開しているなど、ジャノヒゲとは草姿が異なります。 調べていくと、ジャノヒゲに近いヤブラン属のヒメヤブランと分かりました。

2023/7/18 第2湿原の入口近くにある広場から木道の方へ歩いていたとき、足元で咲くヒメヤブランに気づきました。 小さな群落になっていて、ポツリポツリと花を付けていました。 | |||||||

|

ミズギボウシ(Hosta longissima Honda ex F. Maek.)

<キジカクシ目・キジカクシ科・リュウゼツラン亜科・ギボウシ属>

キジカクシ科ギボウシ属の多年草で、日本固有種。 日本では、本州の愛知県以西から四国、九州に分布しており、日当たりのよい湿地に生える。 草丈は40〜65cmで、葉身は長さ15〜30㎝の線形で、直立〜斜上する。 日本に分布する同属の中では、葉の幅が一番狭く、全縁で表面には光沢がある。 花期は8月〜10月で、花茎を伸ばし、淡紫色の花を横向きに3〜5個付ける。 花は長さ4㎝前後の漏斗型であまり開かず、内側に濃紫色の筋があって、透明線は長い。 オシベは花冠の外にほとんど出ず、基部の船型の苞は小さく、開出しない。 よく似たコバギボウシより葉が細く、花数が少なくて、花冠はあまり開かないのが特徴。

2022/8/9

第2湿原では、所々でミズギボウシを見かけました。 正面からの花の写真を撮りたいと探し回ったのですが、通路側を向いた花はありませんでした。 この花を最初に見たとき、貧弱なコバギボウシだなと思っていました。 念のため確認してみると、花数が少なく、葉が細いミズギボウシだと分かりました。

2022/8/16 前回来た時は、咲いているミズギボウシが全て、通路側に背を向けていました。 今回は、通路側に向かった花を開いているものがちらほら見られ、正面からの写真が撮れました。

2022/8/27 第2湿原の縁の方で、他の野草と混生している所で草丈が1mを越える本種を見かけました。 日当たりが悪いので徒長したのかもしれませんが、他の場所で見たものの倍以上の高さがありました。

| |||||||

|

ユウスゲ(Hemerocallis thunbergii)

<キジカクシ目・ススキノキ科・キスゲ亜科・ワスレグサ属>

キスゲ科ワスレグサ属の多年草で、本州から四国、九州に分布する。 海外では中国でも見られる。 草丈は1〜1.5mになり、長さ50cm前後の線形の葉が2列に交互に出て、扇形になる。 花期は6月〜7月で、花茎は1〜1.5mほどで、花序が分枝して次々に咲き続ける。 花色は淡黄色で、長さ8cm前後の6個の花被片は少し反り返る。 オシベ6個とメシベは、ほぼ同じ長さで、メシベがやや長い程度。 他のワスレグサ属が朝に開花するものが多いのに対し、本種は夕方に開花する。 1日花で、翌日の昼頃には閉じてしまう。

2023/7/18

網引湿原の駐車場近くで、通路脇の柵からユウスゲが花茎を伸ばしていました。 昼頃には萎れてしまう1日花ため、昨夕咲いた花は半ば萎れていました。  2023/7/18 奥池の畔で見かけたもので、岸に沿って多くのユウスゲが花茎を立ち上げていました。 これらが一斉に咲いているところが見られたら、見応えがありそうです。 しかし、網引湿原に入れるのは9:00〜17:00なので、開花するところを見ることはできなさそう。 朝一で来れば、萎れる前の花は見られるかもしれません。

2023/7/18 第3湿原の奥の遊歩道脇で見かけたユウスゲで、今夕に開花するツボミが準備されていました。 やや乾燥したこのような場所を好むのですが、奥池では水際に分布しています。

| |||||||

|

ヤマラッキョウ(Allium thunbergii)

<キジカクシ目・ヒガンバナ科・ネギ亜科・ネギ連・ネギ属>

ヒガンバナ科ネギ属の多年草で、在来種。 日本では、本州の秋田県以南から四国、九州の山地の草原に自生する。 世界では、朝鮮半島から中国、台湾に分布する。 地下の鱗茎は、長さ2〜3cmの狭卵形で、外皮は灰白色である。 春に根本から葉が3〜5個出て、長さ20〜50cmになる。 葉幅は2〜5mmで円柱状、断面は鈍三角形で中空。下部は葉鞘となる。 花期は9月〜11月で、長さ30〜60cmの花茎の先に直径3〜4cmの散形花序を付ける。 花柄は長さ10〜15mmと短めで、花序は比較的密に見える。 6個の花被片は長さ5〜6mmで離生し、紅紫色で先は丸く、平開しない。 6個のオシベは花被片から長く突き出て、橙色の葯が付く。 花糸の基部には極短い歯牙がある。メシベは1個で、基部に蜜腺が3個ある。 霶果は3室があり、熟すと上部が3裂する。 見た目はラッキョウとよく似ているが、葉の断面が五角形で、葯の色が赤い。 また、花糸の基部にある歯牙は、ラッキョウは長くて目立つが、本種は短くて目立たない。

2022/10/11

網引湿原第2湿原の木道脇で、花茎を2個立ち上げて、花を咲かせていました。 淡赤紫色の花なので、湿原の中ではかなり目を引きます。 | |||||||

|

ナツズイセン(Lycoris squamigera)

<キジカクシ目・ヒガンバナ科・ヒガンバナ亜科・ヒガンバナ連・ヒガンバナ属>

ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草で、有毒植物。 古い時代に中国から渡来した「史前帰化植物」と考えられている。 和名の由来は、葉がスイセンに似ていて、花が夏に咲くことから付けられたもの。 花期に葉がないことから、別名「裸百合」とも呼ばれる。 日本では、本州から四国、九州に分布し、海外では朝鮮半島から中国に分布している。 秋から翌年の春にかけてスイセンに似た葉を出し、8月の地中旬から下旬に花を咲かせる。 地下に鱗茎を持ち、花期に鱗茎から60cmほどの花茎を1本伸ばす。 花茎の先に数輪のピンクの花を付け、6枚の花被片は反り返る。

2028/8/27

この日、網引湿原に出かけたのですが、少し手前の畑の畔にナツズイセンが1列に咲いていました。 ヒガンバナがこのような咲き方をしているのはよく見かけますが、ナツズイセンでは初めて見ました。 おそらく、自生のものではなく、人為的にこのように植えられたものと推察します。 | |||||||

|

カキラン(Epipactis thunbergii)

<キジカクシ目・ラン科・エピデンドルム亜科・カキラン属>

ラン科カキラン属の地生の多年草で、在来種。 和名は、花の色が柿の色に似ていることに由来する。 日本では、北海道から本州、四国、九州に分布し、湿地に生える。 海外では、朝鮮半島から中国東北部に分布する。 草丈は30〜70㎝で、根茎は横に這い、節から根を出す。 茎は1本だけ直立して、茎の基部は紫色を帯び、少数の鞘状葉がある。 茎葉は互生し、長さ7〜12cmの披針形〜卵形で、基部は短い鞘状になって茎を抱く。 葉には葉脈に沿ってしわ状になり、縦脈がはっきり見えるのが特徴。 花期は6月〜7月で、茎先の穂状花序に垂れ下がり気味に数個〜10個の花を付ける。 3個の萼片は離生し、長さ12〜15mmの長卵形で稜があって先は尖り、緑褐色を帯びる。 側花弁は卵形で、先は鈍頭となり、橙黄色(柿色に近い)である。 唇弁は上唇と下唇に分かれ、その間に明瞭な関節がある。 唇弁の先端部は横に張り出し、橙色の斑紋とその前後は紅紫色になる。 また、唇弁の側裂片は耳状に張り出し、内側に紅紫色の筋模様がある。

2022/6/18

網引湿原で最もよく見られたのがカキランです。 第1湿原では、木道脇でも見られましたし、湿原際辺りでは群生もしていました。 第2湿原は若干少なめでしたが、木道脇などで見られましたし、群生している所もありました。

2023/7/18 網引湿原の第1湿原に入りましたが、咲いている花は少なく、少々淋しい単調な景色です。 そんな中、大きな果実が付いた伸びきったカキランの茎が、やたらと目に付きました。 | |||||||

|

キンラン(Cephalanthera falcata)

<キジカクシ目・ラン科・エピデンドルム亜科・キンラン属>

ラン科キンラン属の地生の多年草で、在来種。 日本では、本州から四国、九州に分布し、明るい林内に自生する。 海外では、朝鮮半島から中国に分布する。 草丈は30〜70㎝ほどになり、茎は直立して、葉は6〜8個が互生する。 葉は、長さ10㎝前後の先の尖った長楕円形で、基部は茎を抱く。 葉の葉脈ははっきりしていて、縦方向のひだがある。 花期は4月〜6月で、茎先に総状花序を出し、数輪〜10輪ほどの黄色い花を付ける。 花は全開することはなく、半開きのまま、順次上に咲き上る。 2個の側萼片と背萼片は、2個の側花弁よりいく分大きく、唇弁が見える程度にしか開かない。 唇弁には短い距があり、3裂する。中央の裂片には赤褐色の隆起がある。 キンランは菌根への依存性が高く、それも他のランのような腐生菌ではない。 樹木の根に外菌根を形成する外菌根菌で、根と外菌根に割り込んで成長する。 理論上、これら3者の共生系を作れれば栽培可能であるが、実際問題、簡単ではない。

2023/5/4

第3湿原の遊歩道脇で、黄色い花を付けたキンランに出会いました。 キンランは、樹木の根に外菌根を形成する外菌根菌と根の間に割り込んで成長します。 外菌根への依存性が高いため、どこにでも生えるわけではなく、条件の整った場所以外では見られません。 この株は、ほぼ咲き終わりのようで花に傷みが見られますが、まだ、しばらくは楽しめそうですね。 | |||||||

|

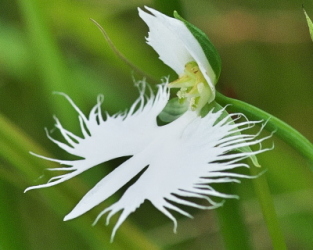

サギソウ(Pecteilis radiata)

<キジカクシ目・ラン科・チドリソウ亜科・チドリソウ連・ツレサギソウ属>

ラン科サギソウ属の湿地性の多年草で、在来種。 日本では、本州から四国、九州に分布し、低地の湿地に自生する。 海外では、朝鮮半島から中国東部、台湾に分布する。 草丈は20〜50cmで、地下には太い根が少数あり、根によく似た地下茎も何本か伸びる。 この地下茎の先端が芋状に肥大して、この部分だけが越冬する(地下茎の長さ分移動する)。 翌年、地下茎を伸ばし、茎の下部に3〜4個の根生葉が出て、上部に少数の鱗片葉が付く。 葉は互生し、下部のものほど大きく、長さ5〜10cmの線形である。 花期は7月〜8月で、茎先に1〜3個の花を長さ35mm前後の花序軸の先付ける。 花は直径3cm前後で、白い唇弁大きく、3深裂して中裂片は披針形である。 両側の側裂片は、斜扇形で側方に開出し、その外側の縁は細かく裂ける。 この唇弁が開いた形状が、シラサギが翼を広げた様に似ているのが和名の由来である。 長さ10〜12mmの側花弁は、白色の歪んだ卵形で直立し、外縁には不規則な歯がある。 長さ7〜10mmの背萼片はほぼ直立し、淡緑色で狭卵形、5〜7脈があり、先は鋭形。 長さ8〜10mmの側萼片は横に広がり、淡緑色で狭卵形、5〜7脈があり、先は鋭形。 距は長さ3〜4cmで、真っすぐ〜少し前に曲がって垂れ下がり、先が多少広がって蜜が溜まる。 従って、この長さの口吻を持つスズメガ科の昆虫によって花粉が媒介される。 スズメガが口吻を差し込んだ際、花粉塊が複眼に粘着し、他の花に運ばれることになる。 なお、本種は山野草として市販されているが、自生種は準絶滅危惧種の指定を受けている。 開花期に盗掘被害を受けることが多いが、この時期に持ち帰ってもほぼ枯れてしまう。 また、市販品を1回開花させるだけであれば難しくないが、長年、育成するのは容易ではない。

2022/8/16

網引湿原第1湿原では、獣害防止ゲートは入って直ぐの所からサギソウが咲いていました。 あちらこちらで小さな群落を作って、独特なシラサギが翼を広げたような花弁を見せてくれます。 生でこの姿を見たいと思っていたのですが、やっと夢がかないました。 話を聞くと、今年はサギソウの数が少ないそうで、例年は一面が白く見えるほどだとか。 そのような光景も見てみたいですが、今回は会えただけで十分です。 中段は、サギソウの前面と背面のアップです。裏面からは3個の緑の萼片良く分かります。 下段は、サギソウの蕊柱(オシベとメシベが合体したもの)をアップにしたものです。 オレンジ色の部分が葯室(花粉塊が入っている)で、先が細くなり、先端に白い粘着体があります。 左の写真で、中央付近に見える穴、これが下に長く伸びている距の入口になります。 訪花したスズメガが口吻をこの穴から奥に差し込むのですが、その際に粘着体が複眼に粘着します。 すると、葯から花粉塊が出てきて、他のサギソウを訪花した際に受粉が行われることになります。 なお、オレンジ色の下に深緑色の細長いものが見えますが、これが柱頭になります。 右の写真で、その部分に白い粉のようなものが付いていますが、それが運ばれてきた花粉です。 なお、左の写真で、オレンジ色の葯室の外側にある淡緑色のものが仮オシベで、中央のものは嘴体です。 その後ろ、左右のオレンジ色の葯室をつないでいる淡緑色のものは葯隔になります。

| |||||||

|

コバノトンボソウ(Platanthera tipuloides subsp. nipponica)

<キジカクシ目・ラン科・チドリソウ亜科・チドリソウ連・ツレサギソウ属>

ラン科ツレサギソウ属の地生の多年草で、日本固有種。 山地帯から亜高山帯の日当たりのよい湿地や湿った草原、海岸湿原などに生育する。 日本では、北海道から本州、四国、九州に分布する。 草丈は20〜40cmで、茎は肥厚する根茎から出て、1本だけ直立し、細く繊細である。 茎の下部に長さ3〜7cmほどの広線形の葉が1個付き、基部は茎を抱く。 その上部に披針形の鱗片葉が数個付くが、茎にへばりつくようにつくので目立たない。 花期は6月〜8月で、茎先の総状花序に、やや偏側生に5〜10個の淡黄緑色の花を付ける。 苞は披針形で、子房より短い。背萼片は卵形で、長さ2〜2.5mmである。 側萼片と側花弁は長さ3mm前後の長楕円形で、背萼片より少し長い。 側萼片は腕を開いたように水平に開き、側花弁は斜上してメシベを覆うようにかぶさる。 唇弁は長さ2.5〜4mmのやや肉質の舌状で、下に少し反り返る。 なお、普通は子房が180度捻じれることで、唇弁が下側になる。 距は長さ12〜18mmと細長く、後方に跳ね上がるのが特徴である。 オシベとメシベが合着した蕊柱は短く、オシベの花糸は退化して、葯だけがある。 中の花粉塊は、葯の入口にある粘着体とつながっており、訪花甲虫に付着する。

2022/6/18

第2湿原の奥側の通路脇で、何株かが花を付けていました。 ハッチョウトンボに気を取られ、最初気付いていなかったのですが、案内人の方が教えてくれました。 花はほぼ同じ方向を向いて咲くことが多いようなのですが、ここの株はそうでもないようです。 | |||||||

|

トキソウ(Pogonia japonica)

<キジカクシ目・ラン科・バニラ亜科・トキソウ連・トキソウ属>

ラン科トキソウ属の地生の多年草で、在来種。 和名は、花の色がトキの翼の色であるトキ色に似ていることに由来する。 日本では、北海道から本州、四国、九州に分布するが、四国、九州では稀。 海外では、朝鮮半島から中国に分布する。 草丈は10〜30cmで、根茎は長さ10〜20mmである。 葉は混生し、長さ3.5〜10cmの楕円形〜楕円状披針形である。 苞は葉の上4〜8cmの位置に1個つき、長さ15〜25mmの披針形。 花期は5月〜7月で、茎頂に横向きに単生する。 子房と小花柄は長さ10〜18mm。背萼片は長さ15〜22mmの楕円状狭倒披針形。 2個の側萼弁は花弁に似て長さ14〜22mmで、左右に開く。 2個の側花弁は唇弁や蕊柱を左右から覆うように出て、あまり開かない。 唇弁は長さ14〜20mmで3裂し、側裂片は長さ1mm弱の三角状で、奥の方にある。 中央裂片は長さ6〜13mmで前に突き出し、2〜3列の房状突起があり、縁は繊維状に切れ込む。 蕊柱は直立し、長さ7〜10mmの柱状で、葯は2室で平行して頂生する。

2022/6/18

第2湿原の木道脇で、トキソウが1輪だけ、萎みかけていましたが咲いていました。 近くにあったもう1輪は、完全に萎れて、茶色く変色してしまっていました。 時期的に間に合わないかと思っていましたが、なんとか、最後の1輪が迎えてくれました。

2023/5/18 昨年は、萎みかけた1輪しか見られませんでしたので、今年は少し早めに見に行きました。 時期的には少し早いかもと思ったのですが、思いのほかたくさん咲いていました。 2週間前に下見に来た時は影も形も見られなかったのに、変化が早いですね。 ただ、花が小さいので、遠目には草原の中に白い物が点々と見える感じです。

2023/5/18 上段左と中央は、まだ開き切っていないトキソウで、背萼片が開き、側萼片は開きかけです。 中央の唇弁に被さるように2個の側花弁があり、唇弁は少し前に突き出しています。 花の色味には違いがあり、下段のように淡いものから少し濃色のものまで様々です。 蕊柱は奥の方にあり、上段左端や下段右から2つ目の写真に写っています。 どちらも唇弁の奥にオレンジ色のものがちらりと見えていますが、それが蕊柱です。 | |||||||

|

ツボスミレ(Viola verecunda)

<キントラノオ目・スミレ科・スミレ属>

スミレ科スミレ属の多年草で、別名はニョイスミレ。 日本では、北海道から本州、四国、九州、屋久島まで、広範囲に分布する。 海外では、東アジアに広く分布している。 草丈は5〜20㎝ほどで、地下茎はごく短く、地上に根出葉と複数の茎をのばす。 茎は斜上するか横に這い、茎葉は感覚を開けてまばらに付く。 葉身は扁平な心形で、根出葉の葉柄は長く、茎葉の葉柄は短い。葉の縁には粗くて浅い鋸歯がある。 花期は、4月から5月で、葉腋から花茎を立ち上げて、白い花を付ける。 上弁は反り返り、唇弁には青紫色の筋が目立つ。上弁と側弁には突起毛があり、距は短く丸い。 樹林の日陰にならない草地に生え、山間部では人家近くでも見かけるが、市街地では見かけない。

2023/5/4

第2湿原の入口近くの遊歩道脇で、ツボスミレが花を付けていました。 市街地には自生していないので、私が普段目にすることはほとんどありません。 どちらかというと、タチツボスミレの方が目にする機会は多いように思います。 ※ 今まで見かけたスミレ属をまとめたものを、こちらに掲載しています。 | |||||||

|

アカメガシワ(Mallotus japonicus)

<キントラノオ目・トウダイグサ科・エノキグサ亜科・エノキグサ連・アカメガシワ属>

トウダイグサ科アカメガシワ属の落葉高木で、在来種。雌雄異株。 日本では、本州から四国、九州の山野に自生し、空き地などに真っ先に生えてくるパイオニア植物。 日本以外では、東南アジアの山野に分布する。 和名は、新芽が紅色を帯びること、そして、その葉が柏のように大きくなることに由来する。 葉は互生し、葉柄は紅色を帯び、長さは10〜20cm、葉身も同様、葉幅は5〜15cm程でかなり大きい。 初夏に枝先に円錐花序を出し、花弁のない小さな花を多数付ける。 雄花序は苞の脇に数個ずつ付き、雄花には多数のオシベが球状に付く。 雌花序は苞の脇に1個ずつ付き、雌花の子房には刺状の突起がある。 また、花柱には乳頭状の突起があり、柱頭は2〜4個に分かれ、淡黄色(赤色になるものもある)。

2022/8/27

網引湿原の駐車場から第1獣害防止ゲート間の通路脇などで、アカメガシワが見られました。 花期は過ぎているので、雌株の果実が目立ちます。なお、新葉は春同様に赤い色をしていました。

| |||||||

|

オオニシキソウ(Euphorbia nutans)

<キントラノオ目・トウダイグサ科・トウダイグサ亜科・ トウダイグサ連・トウダイグサ属・ニシキソウ亜属>

トウダイグサ科ニシキソウ属の一年草で、南北アメリカが原産の帰化植物。 畑や道端などでよく見かける普通種。 日本では北海道から四国、九州まで全国で見られる。 世界的には、アジア全域、北米の東北部など、各地に分布する。 草丈は20〜40㎝ほどで、茎は表側が赤みを帯びて湾曲した白毛が生え、裏側は緑色で無毛。 オオニシキソウは茎が立ち上がるのに対して、ニシキソウとコニシキソウの茎は地を這うので、区別できる。 葉は対生し、長さが30㎜前後の長楕円形で、縁には不揃いで浅い鋸歯がある。 葉は、左右非対称で、葉表は普通緑色一色であるが、赤紫色の斑紋が葉の中央に出ることがある。 花期は6月〜10月で、杯状花序が枝先にまばらに付く。 苞葉が変化した杯に黄緑色の4個の腺体が付き、その周囲に4個の白い付属体が花弁のように付く。 杯状花序の雄花、雌花は退化して、それぞれオシベ、メシベになっている。 雄花(オシベ)は8個前後付き、葯は黄褐色。雌花(メシベ)は1個で、花柱は3裂し、先はさらに2裂する。 雌性先熟で、受粉すると直ぐに成長を初め、白い付属体の真ん中から丸い果実が伸びたしたようになる。

2022/8/27

網引湿原のバイオトイレ近くで、畑の畝にビッシリとオオニシキソウが生えていました。 ここのオオニシキソウの葉には赤紫色の斑紋がなく、きれいな緑色をしていました。 放棄地ではないようなのですが、春に手入れして以降、放置された結果のようです。 | |||||||

|

センニンソウ(Clematis terniflora)

<キンポウゲ目・キンポウゲ科・キンポウゲ亜科・イチリンソウ連・センニンソウ属>

キンポウゲ科センニンソウ属の常緑つる性半低木で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国の日当たりの良い山野に分布する。 葉は対生で、5枚の小葉を持つ羽状複葉。小葉は卵形で葉先は尖り、全縁。 葉柄は、他の植物の茎や葉などに絡み付き、自身を固定する。 花期は8月〜9月で、葉腋から円錐花序を出し、白い花を多数付ける。 花は直径数cmほどで、上向きに咲く。花弁はなく、白い花弁状のものは萼片で十字形に開く。 多数のオシベと数個のメシベがあり、長さは萼片の半分程度しかない。 そう果は扁平な卵形で、花後、数cmほどに伸びた花柱が残り、長い毛が開いて羽毛状になる。 なお、本種は有毒植物なので、取り扱いには注意が必要です。

2022/8/27

この日、網引湿原に出かけた帰り道、道路脇で白い花を付けたセンニンソウを見かけました。 ボタンヅルもよく似た花を付けますが、オシベ、メシベが萼片とほぼ同長な点で区別できます。

| |||||||

|

アオツヅラフジ(Cocculus orbiculatus/Cocculus trilobus)

<キンポウゲ目・ツヅラフジ科・アオツヅラフジ属>

ツヅラフジ科アオツヅラフジ属のつる性落葉木本で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州に広く分布している。 海外では、朝鮮半島から中国南部、フィリピンなどに分布する。 花期は7月〜9月で、雌雄異株。枝先と葉腋に小さな花序をだし、黄白色の小花を付ける。 萼片、花弁は雄花雌花ともほぼ同じで、花弁と萼片は各々6個ある。 萼片は花弁より大きく、花弁の先は2裂する。 雄花のオシベは6個、雌花のメシベは子房が6個の心皮に分かれ、仮オシベが6個ある。 花後、心皮が離れ、各々が1個の果実になる。 果実は直径5㎜ほどの球形の核果で、秋に熟すと白粉を帯びた黒色になる。

2022/8/16

網引湿原の駐車場の近くで、柵に絡みついて花を付けているアオツヅラフジの雄花を見かけました。 何ヶ所かで花を付けていたのですが、雌花は無く、全て雄花でした。

2022/10/11 花期には見つけられなかったアオツヅラフジの雌株ですが、果期には目立ちます。 網引湿原の第2湿原から第3湿原にかけて、何ヶ所かで見つけることができました。 けっこう、目に付きそうな場所なのですが、花期には見つけられなかったですね。

2023/8/5 網引第3湿原の外れで以前見かけたアオツヅラフジの雌株を探し、雌花を確認できました。 ただ、咲いている場所の関係で、正面から撮ることができなかったのは、少々残念でした。 イソノキに絡みついていたので、最初、イソノキの果実がアオツヅラフジの果実に見えてしまいました。 少し離れた所に、アオツヅラフジとイソノキの果実が並んでいたので、間違いに気づいたのですが、 アオツヅラフジは表面に白い粉を吹くので、かなり白っぽい色です。 どちらも黒く熟しますが、アオツヅラフジはこのまま熟すので見た目はかなり異なります。

| |||||||

|

オオイヌノフグリ(Veronica persica)

<シソ目・オオバコ科・クワガタソウ連・クワガタソウ属>  オオバコ科クワガタソウ属の越年草で、ヨーロッパ原産の帰化植物。 日本をはじめ、アジア、北アメリカ、南アメリカ、オセアニア、アフリカに外来種として定着している。 日本では全国に広がっており、どこでも見られる。 草丈は15〜25cmで、茎はよく分枝して横に広がる。 葉は、下部では対生し、上部では互生する。葉身は長さ12mmほどの卵形で先が尖り、鋸歯がある。 花期は2月〜6月で、上部の葉腋から長さ1〜2cmの花柄を伸ばし、直径8mmほどの花を1個付ける。 花冠は4裂し、裂片は淡青色に濃青色の縦じまがある。うち1個が小さく、色も薄い。 萼も4裂する。オシベは2個で、メシベは1個ある。 果実は、長さ約4㎜、幅約6㎜のやや扁平なハート形で、縁にだけ長い毛がある。

2022/6/18

網引湿原入口の駐車場の近くで見かけた、オオイヌノフグリです。 良く手入れされているのか、どこででも見かけるものが、ここではこの1株だけでした。

2024/3/16 駐車場近から第1獣害防止ゲートまでの間で、通路脇の所々で大きな群落になっていました。 以前はあまり見かけなかったオオイヌノフグリですが、今日は多くの花を見る事が出来ました。 この花を見ると春が来ていると感じさせてくれますが、また、除草されてしまうかもしれませんね。 | |||||||

|

キツネノマゴ(Justicia procumbens var. procumbens)

<シソ目・キツネノマゴ科・ハアザミ亜科・キツネノマゴ連・キツネノマゴ属>

キツネノマゴ科キツネノマゴ属の1年草で、在来種。 日本では、本州から四国、九州に分布している。 海外では中国、台湾から東南アジア、インド、ネパールなどに分布する。 草丈は10〜40㎝ほどで、茎には6稜があり、下向きの曲った短毛が生える。 葉は対生し、長さ3㎝前後の卵形で先が尖り、縁は全縁。 花期は8月〜10月で、枝先の穂状花序に淡紅紫色の唇型の花を、同時に数個咲かせる。 長さ8㎜程で、上唇は先が2裂して小さく、下唇は先が3裂して丸く大きい。 下唇の中央に白い掌状の模様があり、その周囲が色が濃くなる。 オシベは2個で、上唇に沿うように付く。苞が1個と小苞2個が付き、萼は5深裂する。 ただし、萼片の1つは小さく糸状。また、萼と苞は縁が膜質で白い長毛がある。

2022/8/16

網引湿原入口の駐車場で、法面の上部でキツネノマゴが花を咲かせ始めていました。 他の雑草に紛れて、ポツリポツリと咲いているので、注意していないと気が付かないでしょう。 | |||||||

|

アキノタムラソウ(Salvia japonica)

<シソ目・シソ科・イヌハッカ亜科・ハッカ連・アキギリ属>

シソ科アキギリ属の多年草で、在来種。 日本では、本州から四国、九州に分布し、海外では朝鮮半島から中国に分布する。 草丈は20〜50cmほどで、茎は角張った四角形で、真っ直ぐに立ち上がる。 葉は対生し、単葉から奇数羽状複葉(小葉は3〜7個)。小葉は長さ3cm前後で広卵形。 花期は7〜11月と長く、茎の上部に10〜20cmの花穂を出す。 花は花穂に5〜10段ほど輪生し、長さ15㎜前後の淡紅色〜青紫色の唇型。 花冠の外側に白い毛が多数付き、2本のオシベは最初上唇に付くように伸び出す。 葯が開くと、花糸が下方外向きに湾曲する。

2022/8/9

網引湿原の奥池脇の通路沿いで見かけたアキノタムラソウです。 この辺りに数本が固まって花茎を立ち上げて、花を付けていました。

2023/7/25 2023/7/25 2023/8/5 2023/7/25 網引湿原の奥池脇の通路沿いで、アキノタムラソウが咲き始めていました。 2023/8/5 2週間弱で、花序が伸びて咲いている花も増え、かなり咲き上ったものもありました。 | |||||||

|

トウバナ(Clinopodium gracile)

<シソ目・シソ科・イヌハッカ亜科・ハッカ連・トウバナ属>

シソ科トウバナ属の多年草で、在来種。 日本では、本州から四国、九州、南西諸島まで分布している。 海外では、中国、台湾、インドから東南アジアのインドネシア辺りに分布している。 草丈は10〜30cmで、茎は細くて下向きの短毛があり、匍匐枝を出して這い、茎を斜上する。 葉は対生し、葉身は基部で長さ10mm前後、中部以下で長さ12〜35mmになる。 長さ3〜18mmの葉柄があり、葉身は基部で広卵形、中部で卵形、上部で卵状披針形になる。 下部の葉は無毛で、中部以下では葉裏の脈上にわずかに剛毛があり、いずれも少数の円鋸歯がある。 上部の葉身では、縁は鋸歯となり、先が尖る。中部以下の葉は鈍頭。葉裏に腺点はない。 花期は5月〜9月で、葉腋の輪散花序が数段と、茎頂の総状花序に多数の唇形花を付ける。 萼は筒型で基部は丸く、花時の長さは3mm前後。微軟毛があるか無毛で、萼歯には縁毛がある。 萼は5裂し、上部の3歯は短い三角形で、下部の2歯は少し長い三角錐形である。 花冠は白色〜紅紫色で、稀に紅紫色の斑紋が見られる。長さは5〜6mm。 花冠は上下2唇に分かれ、上唇は2浅裂し、下唇は上唇より長くて3裂する。 オシベ4個は斜上し、2個は長くて葯は上唇の縁に付いているように見える

2022/6/18

バイオトイレと最初の獣害防止ゲートの間で、通路脇で見かけたトウバナです。 実家近くの側溝の中には、一面を覆うほどに生えていますが、ここでは少数派です。 この一角に固まって生えているのを確認しただけで、他の場所では確認できていません。 | |||||||

|

ホトケノザ(Lamium amplexicaule)

<シソ目・シソ科・オドリコソウ亜科・オドリコソウ属>

シソ科オドリコソウ属の越年草で、在来種。道端や田畑の畦などによく見られる。 日本をはじめ、アジアやヨーロッパ、北アフリカなどに広く分布する。 日本では、北海道以外の本州、四国、九州、沖縄に広く自生する。 草丈は10〜30cmで、花期は3月〜6月。 葉は対生し、長さ2cm前後の丸みのある扇状で、鈍い鋸歯がある。 上部の葉腋に長さ2cm程の紅紫色の唇形花を多数付ける。 その中に、つぼみのまま結実する小さな閉鎖花が多数混じる。 ※ 春の七草にある「ほとけのざ」は、本種とは別のコオニタビラコの事である。

2024/3/16

駐車場近から第1獣害防止ゲートまでの間で、通路脇や畑の畔で大きな群落になっていました。 花は小さくても目立つ赤紫色なので、これだけ固まって咲くと、遠目でも目立ちます。 | |||||||

|

クサギ(Clerodendrum trichotomum)

<シソ目・シソ科・キランソウ亜科・クサギ属>

シソ科クサギ属の落葉小高木で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州のに分布し、日当たりのよい原野などに生える。 樹高は4〜8mで、樹皮は灰色〜暗灰色。多数の皮目がある。 葉は対生し、長さ8〜15cmの三角状広卵形で、葉柄も含めると30cmほどにもなる。 葉は柔らかくて薄く、毛が密集する。裏面には腺点がある。 花期は7月〜9月で、集散花序に多数の白い花を付ける。萼は5残裂する。 筒部は紅紫色で、長さ20〜25㎜で細く、花冠は5裂して白い裂片は平開する。 その平開した花冠から、オシベとメシベはさらに突き出す。 10月〜11月に萼が濃紅色になり、直径6〜8mmの果実が藍色に熟す。 さらに熟すと果実は黒くなり、萼片は反り返って、果実が落果する。

2022/8/16

網引湿原の駐車場近くで、柵から首を出すように咲いているクサギがありました。 名前の通り、枝や葉を傷つけると独特の臭気がありますが、花には良い香りがあります。 花の時期よりも、秋に果実が熟すと萼が濃紅色になり、この時期の方が目立ちます。

2022/10/11 網引湿原の駐車場近くで、柵から首を出すように咲いていたクサギが、果実になっていました。 白い花と異なり、萼が濃紅色で、果実が暗紫色と派手な色合いで、目を引きます。 | |||||||

|

タツナミソウ(Scutellaria indica)

<シソ目・シソ科・タツナミソウ亜科・タツナミソウ属>

シソ科タツナミソウ属の多年草で在来種。 日本では、本州から四国、九州に分布し、海外では、アジアの東部や南部に分布する。 草丈は20〜40㎝ほどになり、茎は四角形で白い軟毛が密生する。 葉は対生し、葉身は3㎝ほどの広卵形で、基部は心形。縁には鋸歯があり、両面に軟毛がある。 花期は5〜6月で、茎頂に数㎝の花穂を出し、一方向に偏って花を付ける。 花色は、青紫色が多いが、淡紅紫色や白色のものもある。 花冠は唇型で、20㎜前後と筒部が長く、基部で急に曲がって立ち上がる。 上唇は盛り上がり、下唇は3裂して、中央部に濃紫色の斑紋がある。 萼も唇型で、上下に分かれ、上唇の背の部分が丸く立ち上がる。 花後、萼はやや長くなって、萼の上唇が丸い皿型に、その下で下唇が受け皿のようになる。 上下の萼で種子が包み込まれ、成熟すると上唇が取れて分果が落ちやすくなる。

2022/6/18

バイオトイレと最初の獣害防止ゲートの間で、通路脇で見かけたタツナミソウです。 最初、オカタツナミソウではと思ったのですが、花が一方向に偏っているので本種と分かりました。 花の近くには、花後に萼が大きく皿状になった果実が並んでいました。 | |||||||

|

ホザキノミミカキグサ(Utricularia caerulea L.)

<シソ目・タヌキモ科・タヌキモ属>

タヌキモ科タヌキモ属の1年草で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州に分布する。 海外では、アジア〜オーストラリア、グアム、パラオ、マダガスカルに分布する。 草丈は10〜30cmで、白い糸状の地下茎が横に這い、地下茎などに捕虫嚢をつける。 水中や泥中では線形の水中葉を付け、地表付近では気中葉を付ける。 気中葉は、長さ2〜4mmのへら形で、全縁、無毛の鱗片葉である。 捕虫嚢は直径1mm以下の卵球形で、先端に口があり、内側に開く弁が付いている。 プランクトンなどの微生物が近づくと、この弁が開いて、微生物を吸い込む。 なお、食虫植物ではあるが、基本的には葉の光合成によって生活する。 花期は6月〜9月で、花茎に総状花序を出し、4〜10個の花を付ける。 花冠は長さ4〜5mmの紅紫色で、小花柄は極短い。 花弁は2唇形で、上唇は小さく、下唇が大きい。 下唇の基部は膨らみ、仮面部に紫色の地に4個の淡黄色の斑紋がある。 花の基部には前方へ突き出した先の尖った大きな距があり、下唇よりも前に突き出す。 果実は、ほぼ球形の霶果で、横向きに付き、萼に包まれる。種子は多数入っている。

2022/8/9

第2湿原では、多くのホザキノミミカキグサがそこここで小さな群落を作っていました。 途中の通路脇などでも見られましたので、花の拡大写真が撮れました。 下段左の写真で、細い葉が見えていますが、他のイネ科植物の葉です。 下段右は通路脇のものですが、他の雑草に紛れていて根本は見えないので葉は確認できませんでした。

2022/8/16 前回、横からの写真がうまく撮れていなかったので、上からと合わせて撮り直しました。 下唇の下部から前に突き出した距との関係が良く分かると思います。

2023/7/18

2023/8/5 7/18時点でも、かなり花茎を伸ばして花を付けていましたが、8/5の頃にはさらに長くなっていました。 淡い紫色の花はとてもかわいいのですが、とにかく小さいので、遠目では白っぽく見えてしまいます。 網引第2湿原内でも多く見られますが、奥池の通路脇でも見られるので、そこで撮ったものです。 湿原では木道からなので近づきにくいのですが、通路脇では近づけるので、接写には向いています。 |