網引湿原で見かけたその他の生物

加西市網引町にある県内有数の滲水湿原である網引(あびき)湿原とその周辺で見かけたその他の生物です。

湿原は、谷地形に堆積した土砂によって形成され、湧水によって涵養されています。

湿原には貴重な植物群落や湿原代表昆虫などが生息し、周辺環境も含めて多様な生態系が保護されています。

そのため、近くの田んぼでは、ホウネンエビやカイエビなどに、あまり見かけなくなった生物に出会えます。

湿原は、谷地形に堆積した土砂によって形成され、湧水によって涵養されています。

湿原には貴重な植物群落や湿原代表昆虫などが生息し、周辺環境も含めて多様な生態系が保護されています。

そのため、近くの田んぼでは、ホウネンエビやカイエビなどに、あまり見かけなくなった生物に出会えます。

< トピック >

今回、新たに見かけた下記の生物を追加しました。

ウヅキコモリグモ

今回、下記の写真を追加しました。

ニホンアカガエルの卵塊とオタマジャクシ

ウヅキコモリグモ

今回、下記の写真を追加しました。

ニホンアカガエルの卵塊とオタマジャクシ

- 有鱗目・トカゲ亜目

- カナヘビ科(ニホンカナヘビ)

- トカゲ科(ニホントカゲ)

- 無尾目

- アカガエル科(ニホンアカガエル、トノサマガエル)

- ヌマガエル科(ヌマガエル)

- クモ目・コガネグモ上科

- アシナガグモ科(アシナガグモ、コシロカネグモ)

- コガネグモ科(コガネグモ、ナガコガネグモ、ワキグロサツマノミダマシ)

- ジョロウグモ科(ジョロウグモ)

- クモ目

- コモリグモ科(ウヅキコモリグモ)

- エビ目

- ヌマエビ科(ヌマエビ科の1種)

- 無甲目

- ホウネンエビ科(ホウネンエビ)

- 双殻目

- カイエビ科(カイエビ)

|

網引湿原で見かけたその他の生物

和名インデックス |

|

ニホンカナヘビ(Takydromus tachydromoides)

<有鱗目・トカゲ亜目・スキンク下目・カナヘビ科・カナヘビ亜科・カナヘビ属>

日本の固有種で、北海道から九州、四国、種子島まで、広く分布している。 全長は20cm前後になり、尾が全体の2/3程を占める。ニホントカゲより、相対的に尾は長い。 鱗には光沢がなく、表面はザラザラして乾いた感じに見える。 背面の鱗は特に大きく、1本の強い稜線があるため、背面全体を前後に走る隆条が形成される。 隆条はm普通6本あり、両外側の隆条が最も強い。舌は先が2つに分かれている。

2022/6/18

帰り道、第1湿原の獣害防止ゲートの手前で、足元にニホンカナヘビを見つけました。 逃げるわけでもなく、ジッとしていたので、比較的近くから撮ることができました。

2022/8/27 第1湿原を出て第2湿原に向かう途中、足元をニホンカナヘビが横切って行きました。 通路脇の落ち葉の上で止まったので撮影したのが上記の写真ですが、よく見ると尻尾がありません。 短くてクロっぽいものが付いていますので、自切した尻尾が再生している途中のようです。 再生は、切断後10〜14日経って始まるそうなので、それより1週間ほど経過しているようです。

2023/5/4 第1湿原の木道やその側で、ニホンカナヘビがのんびりと日光浴をしていました。 比較的小型の個体と、そこそこの大きさになった個体、足音で逃げて行った個体もいました。 この時期、ほとんど人が入ってくることがないので、木道周りは人気のようです。

2023/7/25 第2湿原の遊歩道脇で、ニホンカナヘビが葉の上で、じっとこちらの様子をうかがっていました。 近づいても逃げなかったので、かなり接近して写真を撮ることができました。 | ||||||

|

ニホントカゲ(Plestiodon japonicus)

<有鱗目・トカゲ亜目・スキンク下目・トカゲ科・トカゲ属>

トカゲ科トカゲ属に分類されるトカゲで、在来種。 以前は、日本に生息する3種(ヒガシニホントカゲ、ニホントカゲ、オカダトカゲ)は、同一種とされていた。 これらは外見がそっくりで、見分けがつかなかったためだが、DNA解析から2012年に3種に分類された。 東日本に分布するヒガシニホントカゲとは、若狭湾から琵琶湖を通り、 三重県内で中央構造線沿いに西走して和歌山県に抜ける分布境界線で分かれている。 また、伊豆半島から伊豆諸島にかけては、オカダトカゲが生息している。 体長は16〜25cmで、胴体中央部の斜めに列になった背面の鱗の数(体列鱗数)は26である。 幼体の体色は、黒や暗褐色で5本の明色の縦縞が入り、尾はメタリックブルーである。 成体のオスは褐色で、体側面に茶褐色の太い縦縞が入る。繁殖期には側頭部から喉、腹部が赤みを帯びる。 メスは幼体の色彩を残したまま成熟することが多い。

2022/8/27

網引湿原からの帰り道、第1獣害防止ゲートの手前で、ニホントカゲを見かけました。 この個体は、体色や側面の茶褐色の太い縦縞から、オスの成体です。 見かけは、関東で見かけるヒガシニホントカゲと全く同じで、外見での区別はできません。 この場所が分布境界線の西側になるというのが、唯一の判断材料です。

2023/5/4 第1湿原の獣害防止ゲートを入った所にある木道の角の所に、ニホントカゲがいました。 近づくとゆるゆると逃走体制に入って、こちらの様子をうかがっていました。 尾がメタリックブルーで小さめの個体でしたので、おそらく幼体だと思います。 | ||||||

|

ニホンアカガエル(Rana japonica)

<無尾目・カエル亜目・アカガエル上科・アカガエル科・アカガエル亜科・アカガエル属>

アカガエル科アカガエル属に属するカエルで、日本固有種。 日本では、本州から四国、九州、隠岐・壱岐・大隈諸島などの周辺島嶼に分布する。 体長は34〜75mmで、背面は赤褐色で、成体の腹面は鮮やかな橙色である。 背中の左右に、黄色い筋が真っ直ぐ平行に通っているのが特徴。 体重は4〜40gで、メスの方がオスよりずっと大きくなる。 また、オスの前脚はとても太く(メスをしっかり抱くため)、親指の辺りに大きな婚姻球がある。 肉食系で、湿った草原等の地表で、昆虫を中心とした地表性の小動物を捕食する。 口幅に対して、比較的小さな食物を好む傾向がある。 普段は草原や森林、平地、丘陵地等の地上で、単独で暮らす。 産卵は1月〜3月と早く、水田(湿田)や湿地に500〜3,000個を産卵する。 なお、繁殖期が終わると、落葉の下などで再び冬眠する。 近年、水路のコンクリート化などの影響を受けて生息域の分断や環境変化で減少傾向にある。

2022/4/30

網引湿原第2湿原に入った所で、女性が何かを熱心に撮影されていました。 何を撮影されているのか聞くと、アカガエルと思われるものを撮影されているとの事。 これはアカマガエルかと聞かれたのですが、私も色から見てそうだと思うとしか答えられませんでした。 以前、ヤマアカガエルは見たことがあるのですが、ニホンアカガエルは見たことがありません。 後で調べるとニホンアカガエルには、よく似たヤマアカガエルとタゴガエルが要るようです。 腹面を見られれば一目瞭然なのですが、背面からは背側線を見るしかないようです。 ヤマアカガエルの背側線は、鼓膜の後で外側に大きく曲がり、背面で折れ曲がるのが特徴。 タゴガエルの背側線も鼓膜の後で外側に大きく曲がり、上唇に黒い斑点が多数ある。 このカエルは、背側線がほぼ平行に走っているので、ニホンアカガエルで間違いはないようです。  2022/8/27 網引湿原第1湿原を出て駐車場に戻る途中、林内の小川の畔に降りた時です。 足元から何かが跳び出てきました。何だと見ると、ニホンアカガエルでした。 前回見たものはポッチャリしていましたが、かなりスリムな体形です。 なお、ニホンアカガエルのオスはメスに抱き着くために、前脚がかなり太いのが特徴です。 この個体の前脚はかなりスリムで婚姻球もないので、今年生まれたメスと思われます。

2023/5/4 第3湿原の突き当り近くでヒメハギの写真を撮っていると、ニホンアカガエルが出てきました。 近くに潜んでいたのでしょうか、私が撮るためにゴソゴソ動いたので出てきたみたいです。 草むらの中でしたので、周りの草の葉などが邪魔して全体が撮りづらかったのです。 それでも全体の様子は分かると思いますが、体の斑紋が非常の淡い個体でした。 1月〜3月の繁殖期後、再び冬眠するそうですが、その冬眠開けなのか動きが緩慢でした。

2023/5/18 バイオトイレで用を済ませて出てきた所で、足元を小さなカエルがピョンピョン飛んでいきます。 カメラを近づけると逃げてしまうので、しばらくカエルとの追いかけっこです。 何とか撮影できましたが、個体によって色味や模様が異なるのは個体差でしょうか。 背中の左右にある黄色い筋が、真っ直ぐ平行に通っているので、ニホンアカガエルの幼体と思われます。 親が産卵後に再び冬眠に入っている間に、卵がオタマジャクシになり、それがカエルになったみたいです。 目測でしかありませんが、幼体なので親の半分くらいの大きさに見えました。

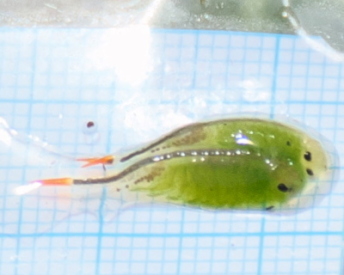

2024/3/16 駐車場からバイオトイレに向かう途中、側溝内にボヨボヨしたカエルの卵塊が見えました。 下りて行って、確認すると卵塊の上や中に小さなオタマジャクシ(下段)が見えていました。 側溝の先にあった桝を覗くと、少し大きくなったオタマジャクシがウヨウヨ(上段右)。 なお、確認できた卵塊にチューブ状のものはなかったので、ニホンヒキガエルではないと思います。 可能性があるのは、ニホンアカガエルとヤマアカガエルで、その両者かどちらかでしょう。

2024/3/16 黒っぽいものと茶色っぽいものが多い中、一回り大きく白いゴマ振り模様の個体が見えます。 これはアカガエルのオタマジャクシの特徴ですが、背中にある一対の黒斑は見られません。 黒っぽいものと茶色っぽいものも、一回り大きくなるとこのようになるのでしょう。 両者の中間的な大きさのオタマジャクシには、うっすらとゴマ振り模様が見えています。 なお、昨年、ここで確認できたのはニホンアカガエルでしたので、その可能性が高いと思います。 ヤマアカガエルの背中には1対の黒斑がないのですが、ニホンアカガエルでも不明瞭なことがあるそう。 産卵後、1週間以内であれば、すくい上げたときに形状が保たれていればニホンアカガエル。 卵塊が崩れ落ちてしまうようであればヤマアカガエルだそうです。 見かけた卵塊は、既に1週間以上経っていると思えますので、この方法での判別は無理でしょう。

2024/3/16 第2湿原の水の流れのある所にも多くの卵塊が見られました。 側溝で見かけたものと同じだと思いますが、比較的新しい卵塊もあるようでした。 下段左がそうで、汚れが付いておらず、黒い卵がきれいに見えています。 右は時間が経過した卵塊で、汚れが付いているのに加え、卵から孵った幼生が見えています。

| ||||||

|

トノサマガエル(Pelophylax nigromaculatus)

<無尾目・カエル亜目・アカガエル上科・アカガエル科・アカガエル亜科・トノサマガエル属>

アカガエル科トノサマガエル属に属するカエルで、在来種。 以前はアカガエル属だったが、最近ではトノサマガエル属として扱うことが主流となっている。 日本では、本州(関東平野から仙台平野にかけてを除く)から四国、九州に分布する。 なお、北海道の一部には人為的に持ち込まれたものが定着している。 海外では、朝鮮半島から中国、ロシア沿海州に分布する。 産卵期は4月〜5月で、6月〜9月に小ガエルに変態し、10月頃まで見られる。 体長は、オスで31〜81mm、メスで63〜94mmになり、メスの方が大きい。 雌雄で体色が異なり、オスは背面が茶褐色から緑色で、メスは灰白色である。 背面に黒い斑紋があり、斑紋同士がつながっていることが多い。 背側線は明瞭で、左右の背側線の間には平行に並ぶ棒状の隆起がある。腹面は雌雄ともに白色。 繁殖期のオスでは、斑紋が不明瞭になって全体的に体色が灰黄色〜灰黄緑色に変わる。 メスは灰色の正中線上に地色に応じた明瞭な淡色の線条が生じる。 繁殖期には、オスは水田などに集まり、夜間、鳴嚢を風船のように膨らませて大きな声で鳴く。 これはメスを誘うと同時に、縄張り宣言の意味を持ち、他のオスが侵入すると追い払う。 この縄張りは、繁殖期だけの一時的なもので、繁殖期が過ぎると縄張り争いは無くなる。 なお、縄張りを作らないオス(サテライトと呼ばれる)もいて、縄張りに近づくメスを横取りする。

202

2023/7/18

奥池の畔を歩いていると、足元から大きなカエルが飛び出してきました。 トノサマガエルっぽいのですが、緑色に見える部分がなく、後で調べるとメスだと分かりました。 私のイメージとしては、体色に緑色が入っていたのですが、それはオスの特徴とのこと。 たしかに、田んぼで鳴いているのは縄張りを持ったオスで、それがイメージとして残っていたんですね。 背面中央の線条は、オスでは緑色で、メスでは淡黄色になるようです。 | ||||||

|

ヌマガエル(Fejervarya kawamurai)

<無尾目・カエル亜目・アカガエル上科・ヌマガエル科・ヌマガエル亜科・ヌマガエル属>

ヌマガエル科ヌマガエル属に属するカエルで、在来種。 日本では本州中部以西から四国、九州、奄美諸島、沖縄諸島に自然分布する。 西日本の水田でよく見られる南方系のカエルであるが、 1990年代頃から関東地方や対馬、壱岐島、五島列島でも確認され、国内外来種となっている。 海外では、中国の中部〜北部と台湾に分布する。 体長は3〜5cmで、メスの方がオスより大きい。 背中は灰褐色の斑模様であるが、中央に白い背中線(はいちゅうせん)のある個体もいる。 背中には小さないぼ状突起が並ぶが、ツチガエルほどの凹凸はなく、腹側は白い。 なお、体色や背中線の有無などには地域変異があり、背中線は九州地方の個体に多い。

2022/8/27

網引湿原の第1獣害防止ゲートを出て駐車場に戻る途中、側溝で見かけたカエルです。 ニホンアカガエルのような斑紋ですが、背中の背側線がなく、短い線状突起が多数あります。 また、背中の体色も灰褐色で、ニホンアカガエルのような赤味がありません。 調べてみると、ヌマガエルかツチガエルのようで、背中のいぼ状突起からヌマガエルと判断しました。 ヌマガエルには、背中の中央を走る白い背中線を持つものもいるようですが、それはありません。 | ||||||

|

アシナガグモ(Tetragnatha praedonia)

<クモ目・クモ亜目・クモ下目・完性域類・コガネグモ上科・アシナガグモ科・アシナガグモ属>

アシナガグモ科アシナガグモ属のクモで、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州、沖縄と全国に分布する。 出現時期は5月〜10月で、体長はオスで9〜11mm、メスで12〜14mm。 水辺、林縁部、農耕地など広範囲に生息していて、水平に円網を張ることが多い。 腹部は細長く、歩脚が著しく細長い。この長い脚を前後に伸ばして網に止まる。 腹部両脇には波打った紋様があるが、色や紋様の形状、腹部背面の盛り上がり方などには変異がある。 体は灰褐色で、背面に縦長の黒褐色斑がある。腹面には、両脇に黄色い縦条線がある。 上顎が大きく、鋭い牙が目立つ。この形状が種別の判別の決め手になる。 クモの雌雄差は、大きさもあるが、頭部の食肢の形状で判断できる。 オスの食肢には先端に瘤状に膨らんだものがあるが、メスの職肢なはなく、他の歩脚と同じである。 よく似たヤサガタアシナガグモとは下記の点で区別する。

2023/7/25

網引第2湿原に入って直ぐの所で、茎などと同化しているアシナガグモの幼体を見つけました。 昼間は、長い前脚を前に、後脚を後ろに真っ直ぐ伸ばしたこの体勢をとっていることが多いそうです。 拡大しても大きく発達した上顎の鋭い牙が見えません。幼体では未発達らしいので幼体と思われます。

2023/7/25 第2湿原の木道脇で、アシナガグモが上顎の鋭い牙を絡ませて、取っ組み合いをしていました。 撮影をしていると、突然絡ませた牙を外して、小さい方がそそくさと行ってしまいました。 写真を調べていて、大きい方はアシナガグモのメス、小さい方はアシナガグモのオスと判明。 ※ 縄張り争いだと思っていたのですが、雌雄が交接するとき、このような体勢をとることが分かりました。

2023/7/25 第2湿原の木道脇で見かけたアシナガグモ♀の背面と腹面から見た上顎の折り曲げた牙です。 折り曲げたとき、牙の基部が四角く見えるのがアシナガグモです。これはオスの場合でも同じです。 よく似たヤサガタアシナガグモは、この部分が丸くなっています。 | ||||||

|

コシロカネグモ(Leucauge subblanda)

<クモ目・クモ亜目・クモ下目・完性域類・コガネグモ上科・アシナガグモ科・シロガネグモ属>

アシナガグモ科シロカネグモ属のクモの1種で、在来種である。 日本では、北海道から本州、四国、九州に分布する。 成体の出現時期は6月〜8月で、体長はオスで5〜8mm、メスで8〜11mmである。 脚が細長いクモで、背甲は明るい褐色で、腹部は背面全体が金色を帯びた銀色をしている。 通常縦条は目立たないが、刺激を受けると中央の1本と後方に1対の細い条が現れる。 腹部前方の肩部は滑らかに盛り上がるだけで、チュウガタのように瘤状にはならない。 なお、腹部側面にも黒い縦筋があり、腹部下面には暗緑色の太い縦班がある。 本種は、林縁の草の間などに水平に円網を張るが、クモのいる円網の中心に穴が空いている。 これは、普通に円網を張り終えた後、最後に中心部を噛み切ってしまうためである。 シロカネグモ属は、腹部背面が白銀色に輝き、第4脚腿節に長い聴毛が10対以上も並んでいる。 本種と似ているのは、チュウガタシロカネグモ、オオシロカネグモ、トガリシロカネグモである。 この内、トガリシロカネグモは西表島のみに生息している。 チュウガタは、前述の通り腹部前方の肩部に瘤状突起がある点で区別できる。 オオシロカネグモとコシロカネグモは背中の黒い帯模様に違いがあり、 オオシロカネグモは3本のはっきりとした黒い帯模様が頭部近くまで伸びているのに対して、 コシロカネグモは、両側の2本の黒い帯模様は途中で途切れている。 ちなみに、和名は大、中、小を表しており、本種は小型のシロカネグモの意味である。 ただし、この3種の大きさの差は名前ほど顕著ではなく、大きさで判断すことはできない。

2023/7/18

網引湿原内では、コシロカネグモがあちらこちらで水平な円網を張っていました。 比較的見やすい位置のものを探して撮ったのが上記の写真です。 腹部背面が白に近い白銀色で、中央と左右に褐色の縦条があり、あまり明瞭ではありません。 しかし、刺激を与えると下記のように3本の縦条が太く明瞭になって、よく見えるようになります。

2023/7/25 コシロカネグモは、比較的多くて、水面近くに水平円網を張るため、なかなか背面を見せません。 遊歩道に延びていた巣を私が引っかけてしまったので、切れた巣にぶら下がった所で撮れました。 背面の暗褐色の模様が、巣が壊されて興奮し、太くなってしまっています。

2023/8/5 網引湿原内では、コシロカネグモもあちらこちらにいて、左の写真では何かを食べているところでした。 後で写真を拡大した時、獲物はおそらくコシロカネグモのオスと思われることが分かりました。 だとすると、オスが交尾のためメスに近づいたとき、失敗して餌になってしまったものと思われます。 | ||||||

|

コガネグモ(Argiope amoena)

<クモ目・クモ亜目・クモ下目・完性域類・コガネグモ上科・コガネグモ科・コガネグモ属>

クモ目コガネグモ科に属するクモで、日本では、本州から四国、九州、南西諸島に分布している。 比較的大型のクモで、メスの体長は20mm程になる。オスは、小さく5mmに満たない。 メスの腹部には幅広い黄色と黒の縞模様があり、オスは茶色一色である。 ほぼ円形の円網を作り、網の中心で下向きに止まる。その際、前後2対の脚をX字状広げる。 なお、本種は攻撃性が強く、古くから「クモ合戦」に使われている。

2022/10/11

網引湿原の第1湿原に向かう途中の林内で、コガネグモを見かけました。 ここで見かけたのは初めてになります。 この網引湿原では、湿原はナガコガネグモが、その周辺はジョロウグモが幅を利かせています。 そのためか、あまり栄養状態は良く無いようで、実家で見た個体の半分程度の大きさしかありません。

2023/7/18 網引湿原の靴底の洗い場から、第1湿原獣害防止ゲートに向かう途中で見かけたコガネグモです。 柵の近くに網を張った巨大な腹部のコガネグモが、巣の中央に陣取っていました。 実家の庭で見たものも大きいと思いましたが、それより二回りは大きな腹部です。 | ||||||

|

ナガコガネグモ(Argiope bruennichi)

<クモ目・クモ亜目・クモ下目・完性域類・コガネグモ上科・コガネグモ科・コガネグモ属>  クモ目コガネグモ科に属するクモで、日本では、北海道から本州、四国、九州、南西諸島に分布している。 比較的大型のクモで、メスの体長は25mm程になる。オスは、小さく10mmほどになる。 メスの腹部には黄色と黒と白の縞模様があり、オスも似た模様を持つがあまりはっきりとはしない。 和名は、コガネグモと比べて、腹部が細長いことに由来する。 円網を作り隠れ帯をつけることが多く、網の中心で下向きに止まる。本種は脚をX字状広げる事は少ない。 本種は、攻撃性が弱く、「クモ合戦」に使ってもあまり面白くないそうである。

2022/6/18

第2湿原の獣害防止ゲートの近くで見かけた、ナガコガネグモの幼体です。 円網を作り、中央に隠れ帯を作ることが多く、そこに下向きに止まっていました。 他にもチュウガタシロカネグモらしきものが居たのですが、アングルの関係で撮れませんでした。 後になって撮影できたのですが、チュウガタシロカネグモではなくコシロカネグモでした。

<オス> 2022/8/9 <メス> 第2湿原で見かけたナガコガネグモの雌雄です。 第2湿原で見かけたのは、なぜかナガコガネグモばかりで、半分ほどにオスが付いていました。 この写真のオスは、脚が1本ありません。交尾に失敗して、脚を1本食べられたのかもしれませんね。 メスにとって、オスも餌でしかありませんので、迂闊にメスに近づくと、メスの餌となってしまいます。 そのため、メスが餌に夢中になるのをじっと待って、チャンスと見ると交尾にチャレンジするそうです。 それでも、メスの餌となってしまうオスはいるそうで、オスにとって、交尾はまさに命がけです。

2022/8/16 前回、ナガコガネグモが通路側に腹面を向けて円網を張っていて、背面がうまく撮れていませんでした。 これは、餌となる昆虫が多くいるのが湿原側なので、必然的この向きにならざるを得ないのでしょう。 今回、ちょっと厳しい体勢になりますが、何とか撮れそうな個体がいたので、チャレンジしました。 見た目は最初の白っぽい幼体に近いですが、腹部背面の模様は成体に近いと思います。 というか、細身ですが成体と同じ模様で、黒い部分が細いだけのようです。 これから秋に向けて成熟すると、腹部が大きく膨れて、下記のような成体になるのでしょう。

2023/7/18 第2湿原の池の近くに、多くのナガコガネグモが巣を張っていて、その全てが湿原側に背を向けています。 想像でしかありませんが、獲物がかかりやすい方向に巣を向けている結果ではないかと思われます。 そのため、腹面側の写真しか撮ることができませんでした。 なお、同じ場所でも大きさに差があり、右の個体は左の個体の倍近い大きさになっています。

2023/8/5 湿原に張られたロープに、ナガコガネグモのオスがつかまっていました。 おそらく、私がメスのいた網を引っ掻けて切ったため、網にいたものが避難したものと思います。

| ||||||

|

ワキグロサツマノミダマシ(Neoscona mellotteei)

<クモ目・クモ亜目・クモ下目・完性域類・コガネグモ上科・コガネグモ科・ヒメオニグモ属>

コガネグモ科ヒメオニグモ属に属するクモで、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州、南西諸島に分布する。 よく似たサツマノミダマシは、北海道には分布しない。 体長はオスで6〜8mm、メスで7〜10mmで、オスの腹部は細くてスリム。 腹部上面がきれいな緑色で、淡黄色の縁取りがあり、そこから下は黒褐色。 なお、よく似たサツマノミダマシは、縁取りから下も緑色である。 活動時期は7月〜9月で、夕刻になると円網を張り、昼間は網を畳んで葉裏などに居る。 和名「サツマノミダマシ」は、薩摩の実と呼ばれるハゼノキの果実に似ていることによる。 そして、腹部側面から下面が黒褐色なので「ワキグロ」が付く。

2022/8/16

網引湿原第2湿原を周っているとき、通路脇に緑色のクモが2匹いるのに気が付きました。 写真を撮ろうと近づいたとき、下の方に居たクモがポロリと下に落ちて逃げてしまいました。 後で思い起こすと、少し小さくスリムだった気がするので、本種のオスだったのではと思います。 それにしても、腹部背面の緑色は、葉に擬態しているかきれいな緑色です。 夜間には円網を張りますが、朝には回収してしまい、昼間はこのように目立たない所に居ます。 チュウガタシロカネグモを見た時、きれいなクモもいるもんだと思いましたが、本種も同様です。

<ワキグロサツマノミダマシ♀> 2023/7/25 <ワキグロサツマノミダマシ♂> 網引湿原の何ヶ所かで、ワキグロサツマノミダマシを見かけましたが、見た目が微妙に異なります。 後で調べてみると、オスとメスが混ざっていたようで、整理したのが上記の写真です。 オスは、頭胸部に対して腹部が小さく、背面の緑色の周囲の白色部に長毛が一列に生えています。 なお、左から2つ目のメスは、まだ小さかったので幼体かもしれません。

2023/8/5 駐車場近くの通路横のテリハノイバラの葉で、ワキグロサツマノミダマシのオスが目に留まりました。 今まで見たのはメスばかりで、オスを見るのは初めてだと思い、いろいろな角度から撮りました。 と言うのも、このときは前回撮った写真の中にオスが混ざっていた事に気づいていなかったためです。 オスは、頭胸部に比べて腹部が小さく、白い縁取りに沿って白い長毛が目立ちます。

| ||||||

|

ジョロウグモ(Nephila clavata)

<クモ目・クモ亜目・クモ下目・完性域類・コガネグモ上科・ジョロウグモ科・ジョロウグモ属>  ジョロウグモ科ジョロウグモ属に属するクモで、在来種。 日本では、本州から四国、九州、南西諸島に分布し、森林や公園などでよく見かける。 日本以外では、朝鮮半島から中国、台湾、インドに分布する。 春に孵化して、秋に成虫となるが、巣の場所による餌の量が成虫の大きさに影響する。 幼体の腹部は複雑な斑模様であるが、成体になると模様が変わる。 メスの成体は、大きいものは30mmに達し、腹背は黄色と黒の縞模様で、下面に鮮紅色の紋がある。 オスの成体は、大きいものでも十数mmしかなく、腹背には黄色と褐色の縦縞の複雑な模様を持つ。 ジョロウグモの巣は、直径1mほどにもなる大型で、前後に補助網を持つ三重構造になる。 また、円網の縦糸は、中心から外に向かって順次二又に枝分かれしていく。 そのため、円網を構成する扇型の大きさが、中心部と外周部でもあまり変わらない特徴がある。 ジョロウグモは、「女郎蜘蛛」と書くが、古くは「上臈(ジョウロウ)」であったとの説もある。 「女郎」と「上臈(身分の高い人)」では、その意味に天と地ほどの違いがある。

2022/8/9

第1湿原の出口付近で見かけたジョロウグモの亜成体です。 第2湿原で見かけたのはナガコガネグモばかりだったので、ここでのジョロウグモの初見となりました。 別に縄張りがあるわけではないと思いますが、ほんとうに第2湿原はナガコガネグモばかりでした。

2022/8/16 網引湿原の最初の獣害防止ゲートと靴底の洗い場の間にある林内で見かけたジョロウグモです。 最初、パッと見た時、体が緑色に見えたので、えっ 何この色 と思いました。 改めて良く見ると、脚の腿節が緑色を帯びていて、透過光によって強調されていたようです。 上の写真と比べてもらえばわかると思いますが、普通、この部分は黒っぽい色に見えます。 よく見ると影の部分の色は黒っぽい色で、透過光になっている部分のみ緑色を帯びています。 要するに、表面は黒っぽいので反射光では黒く見え、透過光だと緑色を帯びて見えるようですね。 このような逆光で、クモを見る事はあまりないと思いますので、このような写真は少ないかも。

2022/8/27 網引湿原のバイオトイレと第1獣害防止ゲートの間で見かけたジョロウグモです。 このメスは美人?なのかモテモテで、まだ、亜成体なのに取り巻きのオスが3匹もいます。 メスの側でオスが1匹張り付いているのは何度か見ましたが、3匹もいるのを見たのは初めてです。

2022/10/11 網引湿原の第1湿原に向かう途中の林内で見かけたジョロウグモです。 見かけたときに白っぽく感じたのですが、フラッシュを使うとそれが際立って見えます。 体表面に白っぽい粉を吹いたようになっているようなのですが、今まで見たことはありません。 足にはなく、腹部と頭胸部だけが白っぽく見えています。何が付いているのでしょうね。

2022/10/11 網引湿原の第1獣害防止ゲートに向かう途中、通路脇で見かけたジョロウグモです。 メスは食事中で、その裏側にオスが居て、交尾を狙っているようです。 普段、迂闊にメスに近づくと自身が食べられてしまうので、食事中がチャンスだそうです。 失敗したことがあるのでしょうか、オスの後脚が1本無くなっていますね。

2023/8/5 網引第2湿原の遊歩道脇で見かけたジョロウグモの亜成体です。 成体の腹部のシンプルな黄黒のストライプ模様ではなく、黄、黒、白の複雑な模様です。

| ||||||

|

ウヅキコモリグモ(Pardosa astrigera)

<クモ目・クモ亜目・クモ下目・完性域類・コモリグモ科・オオアシコモリグモ属>

コモリグモ科オオアシコモリグモ属のクモの1種で、在来種。 日本では、北海道から本州、四国、九州と全国に分布している。 成体は通年で見る事ができ、平地の草むらを歩くとよく本種が飛び出してくる。 体長はオスで5〜9mm、メスで6〜10mmである。 頭胸部は黒褐色で中央に幅広い灰褐色の帯があり、カギのような形をしている。 腹部や歩脚は褐色や黄褐色、黒色が複雑に入り交った色彩をしている。 徘徊性のクモで、地上を徘徊して昆虫を捕える。 産卵期は4〜6月と9〜10月で、メスは白い卵嚢を糸いぼに付けて持ち歩いて保護する。 また、孵化した子グモは親の腹部に乗って数日過ごし、これがコモリグモの由来。 なお、和名のウヅキは、卯月(旧暦4月)に良く目にすることに由来する。

2024/3/16

第1獣害防止ゲートを出て駐車場に向かう途中、側溝の近くに足を置いた途端に出てきました。 実家の畑などでも時折見かけるコモリクモで、頭胸部や腹部背面の斑紋から本種と判断しました。 この個体は、大きく膨らんだ触肢を持っているのでオスですね。 | ||||||

|

ヌマエビ科の1種(Atyidae)

<エビ目・エビ亜目・コエビ下目・ヌマエビ上科・ヌマエビ科>

エビの分類群の一つで、熱帯から温帯の淡水域に生息するエビを含む分類群である。 ヌマエビ亜科ヌマエビ属は、複眼上方の頭胸甲上に眼上棘、顎脚と歩脚の全てに外肢を持つ。 生息域は湖沼・河川等の淡水域で、幼生が海に下る両側回遊種と陸封種がある。 ロシア沿海地方から東南アジア、オーストラリアまで、西太平洋の熱帯・温帯域に生息する。 約11種が知られており、その内の3種が日本には生息している。

ミナミヌマエビ(Neocaridina denticulata)が、本州の静岡県焼津市以西、琵琶湖以南に分布する。 水草が多い流れのゆるい川や池に生息し、背中央に淡色の線が走り、その両側にハの字型の縞模様がある。 近年、外来種のシナヌマエビ(Neocaridina davidi)が各地で増えている模様。 ヒメヌマエビ亜科ヒメヌマエビ属は、幼生が海に下る両側回遊種と陸封種がいる。 頭胸甲は眼上棘がなく、前側角も棘にならず丸みを帯びる。 ヤマトヌマエビ(Caridina multidentata)が、本州の鳥取県以西、千葉県以南に分布する。 半透明の淡青色〜緑褐色で、尾の中央に三角形の小黒斑、両端に楕円形の黒斑がある。

2022/6/18

第1獣害防止ゲートを出て直ぐ左手にある小川(?)で、小さな生物が動き回っているのが見えました。 道具類を持っていなかったので、上から水面越しに撮ることしかできませんでしたが、 写真を拡大するとエビのように見えたので、調べてみるとヌマエビの仲間らしいことが分かりました。 大きさからみてカワリヌマエビ属の1種と思われ、Webで写真を調べてみました。 調べた結果、滋賀県南部の河川で採集したという個体と似ている気がします。 あちらこちらでミナミヌマエビとシナヌマエビの交雑が起きて、混沌としているとの事。 そのため、前述の調べた写真も「カワリヌマエビ属の1種」としか言えないそうです。 ただ、この写真しかないので、これから種別まで調べるのはかなり無理があります。 そのため、ここでは「ヌマエビ科の1種」としました。 | ||||||

|

ホウネンエビ(Branchinella kugenumaensis)

<無甲目・ホウネンエビ科・ホウネンエビ属>

ホウネンエビ科ホウネンエビ属に属する小型の甲殻類で、在来種。 日本では、本州から四国、九州に分布し、北海道にはキタホウネンエビが分布する。 海外では、朝鮮半島から中国、インドに分布する。 体長は15〜20mmで、体は全体的に細長く、初夏の水田でよく見られる。 歩脚はなく、鰓脚(さいきゃく)と呼ばれる呼吸器を備えた遊泳脚のみを持つ。 体色は透明感のある白色が主だが、緑を帯びた個体や青みを帯びた個体も見られる。 頭部には左右に突き出した1対の複眼と触角、口器がある。 第1触角は糸状で前方へ短く伸び、第2触角は雌雄で形状が異なる。 メスでは小さいが、オスでは繁殖時に連結するための把握器として大きく発達している。 頭部に続いて、鰓脚の付いた11節ある胸部と、鰓脚のない腹部が続く。 メスでは、胸部の最後部に卵の入る保育のうがあり、腹部に沿って突出する。 腹部は細長く、最後に鮮やかな朱色で一対の木の葉型の尾脚がある。 通常は腹面を上に向けて、水面近くや中ほどの位置で、あまり動かないか、ゆっくり移動する。 ホウネンエビは、孵化後20日程で成熟して産卵を始め、4〜6日毎に放卵して、寿命は40日程。 卵は土中に沈み、水中では孵化しない。卵は、しばらく乾燥させると孵化する。 最初のノープリウスと呼ばれる幼生は、体長1mmほどの赤みを帯びた体色で、三対の付属肢をもつ。 その後脱皮を繰り返して、徐々に体節と鰓脚を増やして成体と同じ姿になる。

2022/6/18

網引湿原を後にして公会堂に向かう途中、田んぼの畔で熱心に観察している方々が目に留まりました。 何を見ているのかお聞きすると、ホウネンエビとの事。緑色の体にオレンジ色の尾があるそうです。 ただ、田んぼの水が濁っていて、何か変なものが動いているのが見えただけでした。 シュモクザメを太短くしたようなものが、水面に浮いたり沈んだりしながら動き回っています。 それかと思って聞くと、それではないとの事。そこに地元の湿原を管理されている方が通りかかりました。 その方の話では、いると思うとの事。浅い水たまりを見ていたその方が、ホウネンエビを見つけました。 流石ですね。道具も持っていて、採取して見せていただきました。 写真を後で見ていると、尾脚の近くに丸いものがたくさん見えていました。おそらく卵でしょう。 | ||||||

|

カイエビ(Caenestheriella gifuensis)

<双殻目・カイエビ亜目・カイエビ科>

カイエビ亜目カイエビ科に属する二枚貝に似た小型の甲殻類で、水田に出現する。 体長は8mm前後で、見た目は小さな2枚貝のようで、その中の本体はミジンコのような姿である。 薄い殻を通して本体の姿が透けて見え、脚を動かしている所などを見ることができる。 なお、この貝殻のように見えるものは、甲殻が変化したものである。 外敵などに触れたときは殻を完全に閉じてしまうが、普段は半開きの状態である。 その隙間から脚を出して、水底を這いまわったり、水中を遊泳したりする。 殻とは閉殻筋で頭部がつながっているだけで、その他はほぼ自由に動かすことができる。 頭部には大きな複眼が1対あり、口は下面後方の胸の側にある。 頭部の側面からは第二触角が伸び、太い腕の先の二本の枝に多数の毛があって、遊泳に使う。 頭部に続いて、鰓脚(さいきゃく)の付いた30節の胸部と、鰓脚のない短い腹部が続く。 最後は、鰓脚の掃除に使う、前に曲がった鉤状の突起で終わる。 雌雄の姿はよく似ていて、外見での区別は難しい。 なお、時折、Tの字に1匹の腹部に他の1匹が頭部を付けて、押すようにして泳ぐ姿が見られる。 カイエビは、孵化後1週間ほどで成体になり、産卵して2週間ほどで生涯を終える。 卵は、背中と貝殻の隙間に一時的にため込んで保護し、一気に産卵する。

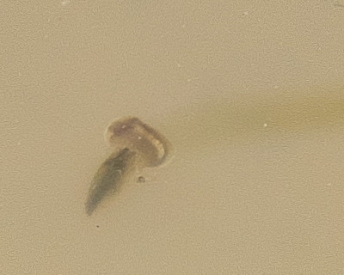

2022/6/18

網引湿原を後にして公会堂に向かう途中、田んぼの畔で熱心に観察している方々が目に留まりました。 何を見ているのかお聞きすると、ホウネンエビとの事。緑色の体にオレンジ色の尾があるそうです。 ただ、田んぼの水が濁っていて、何か変なものが動いているのが見えただけでした。 シュモクザメを太短くしたようなものが、水面に浮いたり沈んだりしながら動き回っています。 シュモクザメと書きましたが、その名前のもとになった撞木に近い形です。 それが何か聞いたのですが、分からないとのことでした。 田んぼに居る変わった生き物を検索すると、ホウネンエビ、カイエビ、カブトエビが出てきます。 しかし、そのどれとも形状が合いません。まさに謎の生物です。 その正体ですが、実家近くの田んぼの1つで同じものを見つけたので、採取しました。 その時、採取すると2つにばらけてしまうことが分かり、2匹がくっ付いていたことが分かりました。 その形から、謎の生物は、カイエビが2匹くっ付いていたものと分かりました。 持ち帰って置いておくと、2匹がくっ付いて同じ形になっていました。 なお、カイエビ科にも何種類かあるのですが、貝殻の形状からその中のカイエビと分かりました。

|